02

Kakteen auf einem Süd- und Ostbalkon in der Wernrerstraße 118 in Ludwigsburg

- gekauft als Echinocereus subterraneus, jetzt: Echinopsis chamaecereus

- gekauft als Echinocereus subterraneus, jetzt: Echinopsis chamaecereus

- gekauft als Echinocereus subterraneus, jetzt: Echinopsis chamaecereus

- gekauft als Echinocereus subterraneus, jetzt: Echinopsis chamaecereus

- gekauft als Echinocereus subterraneus, jetzt: Echinopsis chamaecereus

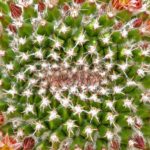

- Notocactus (=Parodia) ottonis

- Notocactus (=Parodia) ottonis

- Notocactus (= Parodia) ottonis

- Parodia spec.

- Gymnocalicium venturianum (= baldianum)

- Gymnocalicium venturianum (= baldianum)

- Gymnocalicium venturianum (= baldianum)

- Gymnocalicium venturianum (= baldianum)

- Lobivia arachnacanta (= Echinopsis ancistrophora)

- Lobivia arachnacanta (= Echinopsis ancistrophora)

- Lobivia arachnacanta (= Echinopsis ancistrophora)

- Rebutia minuscula

- Rebutia minuscula

- Rebutia spec.

- Rebutia spec.

- Rebutia krainziana

- Rebutia krainziana

- Rebutia krainziana

- Gymnocalicium spec.

- Gymnocalicium mihanovichii

- Lobivia spec.

- Lobivia spec.

- Lobivia cardenasiana

- Lobivia cardenasiana

- Lobivia cardenasiana

- Lobivia cardenasiana

- Lobivia cardenasiana

- Lobivia cardenasiana

- Lobivia cardenasiana

- Lobivia cardenasiana

- Astrophytum myriostigma

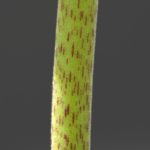

- Opuntia robusta, Neutrieb

- Notocactus (= Parodia) leninghausii

- Matucana pauciocostata

- Matucana pauciocostata

- Matucana pauciocostata

- Epiphyllum (= Hatiora) gartnerii

- Epiphyllum (= Hatiora) gartnerii

- Epiphyllum (= Hatiora) gartnerii

- Hatiora rosea-Hybride

- Mammillaria bocasana mit Früchten

- Mammillaria bocasana mit Früchten

- Echinopsis oxygona?

- Echinopsis oxygona?

- Echinopsis oxygona?

- Echinopsis oxygona?

- Echinopsis oxygona?

- Echinopsis oxygona?

- Echinopsis oxygona?

- Epiphyllum pfersdorfii (Hybride)

- Epiphyllum pfersdorfii (Hybride)

- Epiphyllum pfersdorfii (Hybride)

- Epiphyllum pfersdorfii (Hybride)

- Epiphyllum pfersdorfii (Hybride)

- Epiphyllum ackermannii-Hybride

- Epiphyllum ackermannii-Hybride

- Epiphyllum ackermannii-Hybride

- Epiphyllum ackermannii-Hybride

- Epiphyllum ackermannii-Hybride

18

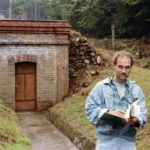

Vom Teufelsgraben zum Mümzbergstollen

Aufnahmen vom 11. November 2021

Filmaufnahmen durch DIWA-Film im Auftrag des Südwestfunks am Alten Weiher-Stollen am annähernd trockenen Hauptarm des Schwarzbachs

Aufnahmen vom 11. November 2021

Umgebung des Portals des Münzberg-Tiefstollens mit dem durch die Wassergewinnung ausgetrockneten Arm des Schwarzbachs

Aufnahmen vom 11. November 2021

Schwarzbach vom Geschiebesammler unterhalb des Tennisclubgeländes bis in die obere Nerotalanlage

An diesem Tag war der Hauptarm des Schwarzbachs am Alten Weiher Stollen annähernd abflusslos, an der Leichtweißhöhle gänzlich trocken: Wasserführung war unterhalb der Tennisanlagen zu verzeichnen.

Aufnahmen vom 11. November 2021

Unterhalb des Jagdschlosses Platte entspringender zentraler Arm des Wiesbadener Schwarzbachsystems und die oberste Trinkwasserflachgewinnungsanlage Bergstollen

Der zentrale Arm des Schwarzbachsystems mit der höchstgelegenen Quelle unterhalb des Jagdschlosses Platte war im Jahr 1999 in der Stadtkarte, so wie andere Schwarzbacharme, nicht in der Stadtkarte verzeichnet. Der Autor dieser Zeilen stieß zusammen mit einem Kollegen zufällig auf die Quelle und einen Fließgewässerabschnitt, der kurz oberhalb des Bergstollens in einem Graben nach Westen in Richtung Polakensumpf abgeleitete worden war. Recherchen ergaben, dass Mitarbeiter der Stadtwerke die Gewässerumleitung unter Nutzung eines Grabens eines historischen Wiesenbewässerungssystems veranlasst hatten und die Umleitung aufrecht erhielten. Ihr Motiv war die Fernhaltung des Quellbachs vom Bergstollen, der oberflächennah angelegt, durch eindringendes Oberflächenwasser bakteriell verunreinigt wurde. Mit der Wasserbehörde hatte man diese Maßnahme nicht abgestimmt. Weitere Recherchen ergaben, dass der selbe Gewässerlauf, der unterhalb des Bergstollens wieder etwas Abfluss gewann, auch oberhalb des Wilhelmstollens nach Westen in den Wald abgelenkt worden war, mit Ziel wie oben beschrieben. Zwar konnte der ursprüngliche Gewässerlauf des zentralen Schwarzbacharms kartografisch rekonstruiert und in die Stadtkarte übernommen werden, doch die ungesetzlichen Maßnahmen der Stadtwerke bestehen bis heute, ohne dass sich die Stadt als Gewässereigentümerin und die Obere Wasserbehörde als Aufsichtsbehörde für die Trinkwassergewinnung daran stören.

Aufnahmen aus dem Sommer 1999

- zentraler Schwarzbacharm in der Nähe des Bergstollens

- Eingang zum Flachstollen Bergstollen

- Schild mit dem Hinweis auf das Trinkwasserschutzgebiet

- Eingang zum Flachstollen Bergstollen

- Treppen und Abschlagskanal des Bergstollens

- Flaschenbovist

Trockene Rinnen des westlichsten Schwarzbacharms und des oberhalb des Münzbergstollen-Portals im Distrikt Himmelswiese entspringenden Gewässerarms des Schwarzbachsystems

Der Münzbergstollen, der älteste Wiesbadener Tiefstollen für die Trinkwassergewinnung, trocknet zusammen mit 4 entlang des Mittellaufs des Schwarzbachs hintereinander eingerichteten Flachgewinnungsanlagen das gesamte Gewässersystem des Wiesbadener Schwarzbachs aus. Die dränierte Wirkung des Münzbergstollens wirkt sich am Schwarzbacharm von der Himmelswiese und dem westlichsten Gewässerarm am stärksten aus und legt die beiden kleinen Fließgewässer fast permanent trocken. Das weiche Trinkwasser aus dem Taunus, ca. 25 Prozent des Wiesbadener Verbrauchs, wird mit großen ökologischen Schäden bezahlt, die sich durch den spürbaren KLimawandel noch verstärken.

Aufnahmen vom 01. Juni 2021

- Ahornbäume am Teufelsgraben nordwestlich der Leichtweißhöhle

- Eichengruppe am Teufelsgraben

- Steinlinde am Teufelsgraben

- Steinlinde am Teufelsgraben

- Steinlinde am Teufelsgraben

- Rotbuchen-Hochwald unterhalb des Portals des Münzbergstollens

- Fichten zwischen Buchen am Münzbergstollen

- Waldwiese am Münzbergstollen mit dem trockenen Gewässergraben des von der Himmelswiese kommenden Gewässerarm des Schwarzbachs

- vermutliche Relikte einer Flachgewinnungsanlage, die die Stadtwerke vor dem Stollenmund des Münzbergstollens einrichten ließen, die jedoch wegen Kontamination nie genutzt wurde, aber bis heute existiert

- vermutlich Anlagenteile einer Sickergalerie vor dem Münzbergstollen

- vermutlich Anlagenteile einer Sickergalerie vor dem Münzbergstollen, offener Deckel

- Einstiegsgebäude des Münzbergstollens

- Einstiegsgebäude des Münzbergstollens

- Einstiegsgebäude des Münzbergstollens

- Einstiegsgebäude des Münzbergstollens

- Talzug des Schwarzbacharms von der Himmelswiese Höhe Münzbergstollen-Portal

- Trockene Rinne des Schwarzbacharms von der Himmelswiese am Einstiegsgebäude des Münzbergstollens

- Trockene Rinne des Schwarzbacharms von der Himmelswiese am Einstiegsgebäude des Münzbergstollens

- Waldwiese westlich des Münzbergstollens

- Rotbuchenhochwald unterhalb des Stollenportals

- Rotbuche

- ausgebauter Abschnitt des westlichsten Gewässerarms des Schwarzbachsystems am Teufelsgraben

- Ausschwemmungen am verfallenen Ausbau des Fließgewässers

- Ausschwemmungen am verfallenen Ausbau des Fließgewässers

- trockener Gewässergraben des westlichsten Arms des Schwarzbachsystems oberhalb des Teufelsgrabens

Vom Geschiebesammler im Schwarzbach bis zur Felsengruppe am Speierskopf

Bevor der Schwarzbach die Straße Wolkenbruch unterquert, fließt der Bach durch eine sog. Geschiebesammler, das ist ein befestigtes Becken, in dem vom Bach mitgeführtes Material für die Entsorgung zurückgehalten werden soll. Bei ausführlichen Untersuchungen im Auftrag des Umweltamts hat sich herausgestellt, dass die Bäche nur bei Starkregen oder Schneeschmelze relevante Mengen von Sand und Geröll transportieren und dass diese Stoffe bei starkem Abfluss nicht in den Sammelbecken zurückgehalten werden. Nichtsdestoweniger hält die Stadt Wiesbaden an diesen unnatürlichen Einrichtungen fest und investiert Finanzmittel für die Unterhaltung oder gar den Neubau. Der Grund mag auch Druck durch Anwohner und nicht informierte Ortsbeiräte sein. Im konkreten Fall hätte die Sanierung der maroden Stützmauer rechts vom Bach durchaus gereicht.

Am Weg den Schwarzbach aufwärts stehen ein paar interessante Bäume, u.a. Steinlinden.

Der Bereich zwischen Hellkundweg, Speierskopf und Neroberg war einst Bestandteil eines Landschaftsparks. Das Konzept des Landschaftsparks hatte die Stadt jedoch aufgegeben und die alten Anlagen verfallen lassen. Ein prominenter Bestandteil des Landschaftsparks war ein Wasserfall, der über die Klippen unterhalb des Speierkopfs stürzte und vom Fuß der Felsengruppe mittels ausgemauerter Rinne unter dem Fahrweg hindurch zum Schwarzbach abgeleitet wurde. Für den Wasserfall nutzte man den Schwarzbacharm, der oberhalb der Bahnholzeiche entspringt und den Entenpfuhl speist. Dieser nordöstliche Schwarzbacharm fließt hoch über dem Hauptarm des Schwarzbachs östlich an den Serizitgneisklippen vor. Man hatte für das Bächlein einen gemauerten Kanal angelegt und es über die Felsen stürzen lassen. Die verfallenen Reste des Kanals hatte das Umweltamt um 2004 entfernen lassen und versucht, den ursprünglichen Lauf des Fließgewässers bis zur Mündung in den Schwarzbach wieder herzustellen, nachdem sich das Forstamt über Schäden am Waldweg durch den Gewässerarm beklagt und Abhilfe gefordert hatte. Die Maßnahmen des Umweltamts zur Gewässerrenaturierungen waren nur teilweise erfolgreich, denn der Abfluss des Schwarzbacharms versickerte in seinem wiederhergestellten Bett vor dem Erreichen des Hauptwegs im Kluftgestein. Man hofft, dass sich das Gewässerbett im Lauf der Zeit von selbst abdichtet. Die beschriebenen Maßnahmen gefielen Anhängern des einstigen Landschaftsparks, den sie gerne wiederhergestellt gesehen hätten, gar nicht. Ein prominentes Mitglied der Bürgerliste ging soweit, den Autor dieser Zeilen als verantwortlichen Abteilungsleiter anzuzeigen, allerdings ohne Erfolg.

Aufnahmen vom 01. Juni 2021

- Reparaturarbeiten am Schwarzbach-Geschiebesammler und der maroden westlichen Stützmauer unterhalb des Gelände des Tennisclubs

- Reparaturarbeiten am Schwarzbach-Geschiebesammler und der maroden westlichen Stützmauer unterhalb des Gelände des Tennisclubs

- Reparaturarbeiten am Schwarzbach-Geschiebesammler und der maroden westlichen Stützmauer unterhalb des Gelände des Tennisclubs

- Steinlinde im Nerotal am Weg zur Felsengruppe

- Steinlinde

- Ausgebaute Rinne zur Ableitung des Wasserfalls zum Schwarzbach

- Mulde am Fuß der Felsengruppe für das Wasser des Wasserfalls

- Felsengruppe am Fuß des Speierkopfs

- Felsengruppe am Fuß des Speierkopfs

Wasserfall über Serizitgneisfelsen unterhalb des Speierskopfs durch Umleitung des vom Entenpfuhl kommenden Schwarzbacharms

Nach dem Verfall des Zuleitungskanals wurde der Schwarzbacharm durch das Umweltamt wieder hergestellt (renaturiert). Die Maßnahme war nur teilweise erfolgreich, da das Bachwasser im Bereich der Serizitgneisfelsen teilweise im Kluftgestein versickert und am Fuß der Felsen austritt. Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Klüfte im Lauf der Zeit abdichten.

Aufnahme aus dem Stadtarchiv Wiesbaden vom 28. März 1970

Verlegung und Ausbau des Schwarzbachs im Zusammenhang mit dem Bau der Tennisplätze im Nerotal

Aufnahmen aus dem Stadtarchiv Wiesbaden aus em Jahr 1927

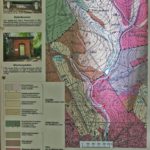

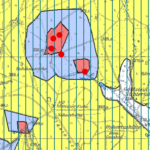

Übersichtsplan des Schwarzbachsystems im Rabengrund und Nerotal von den Quellen bis zum Beginn des Bachkanals

- Ausschnitt aus der Karte von Tranchot und von Müffling 1803 bis 1820 mit Eintragung der nassauischen Kisselborn-Wassergewinnung durch Harry Haarstark

- Ausschnitt aus der Karte von Tranchot und von Müffling 1803 bis 1820

- Ausschnitt aus der Karte von Tranchot und von Müffling 1803 bis 1820 mit Hervorhebung des Schwarzbachs

- Korrigierte und ergänzter Ausschnitt aus dem Stadtplan von Wiesbaden mit dem korrigierten Schwarzbachsystem und der Eintragung der Trinkwassergewinnungsanlagen (rot)

Gewässerlauf des Schwarzbachs von der Habelsquelle durch den Rabengrund und das Nerotal bis zum Beginn des Bachkanals

Das reich verzweigte, aber abflussarme Gewässersystem des Schwarzbachs im Rabengrund und Nerotal von Wiesbaden ist neben dem Rambachsystem, dem Dambach, dem Wellritzbachsystem und dem Kesselbachsystem ein Bestandteil (Teilsystem) des Salzbachsystems, des wichtigsten Gewässersystems der Stadt Wiesbaden.

Von der im 19. Jahrhundert eingerichteten und bis heute durch Hessenwasser betriebenenTrinkwassergewinnung aus Tiefstollen und Flachgewinnungen ist das Schwarzbachsystem neben dem Goldsteinbachsystem in Sonnenberg besonders betroffen. Oder anders ausgedrückt: Die Trinkwassergewinnung entzieht den Quellen und Gewässerarmen des Schwarzbachsystems den größten Teil des potenziellen Abflusses. Die Trockenlegung war so effizient, dass das Vermessungsamt der Stadt Wiesbaden (heute eine Abteilung des Tiefbauamts) den größten Teil des Gewässersystems aus der Stadtkarte glaubte tilgen zu können. Erst als die Verantwortung in der Funktion des Gewässereigentümers 2004 vom Tiefbauamt auf das Umweltamt überging, sorgte die Abteilung 3609 „Schutz und Bewirtschaftng der Gewässer“ dafür, dass das Gewässersystem neu erfasst und in die Stadtkarte wieder aufgenommen wurde.

Lediglich die Habelsquelle und der von ihr ausgehende Bacharm war der Tilgung aus der Stadtkarte entgangen.

Eine Flachgewinnung mit Sickergalerie im Quellbereich sammelte den größten Teil der Quellschüttung der Habelsquelle in einem unterirdischen Speicher. Von dort wurde der größte Teil des Wassers zum Neroberghotel zu dessen Versorgung geleitet. Lediglich eine geringe Teilmenge gelangte zu einer Pseudoquellfassung und tröpfelte von da in das Gewässerbett. Nach dem Brand des Neroberghotels entfiel der dortige Trinkwasserbedarf. Anstatt das Wasser nun an den Schwarbach-Habelsquelle zurückzugeben, ließ man das Wasser oberhalb des Neroberghotels im Wald versickern. Initiativen der Abteilung 3609 des Umweltamtes änderten seit 2008 die Situation:

- Die FH Wiesbaden erhielt den Auftrag, die Situation der Habelsquelle zu erfassen und einen Vorschlag zu präsentieren, wie das im Wald versickerte Wasser wieder dem Fließgewässer zurückgegeben werden kann.

- Mit dem Leiter der Abteilung Wassergewinnung von ESWE, Herrn Dr. Berger, konnte eine Vereinbarung zur Kartografierung des gesamten Schwarzbachsystems durch das Ingenieurbüro BGS (Darmstadt) getroffen werden. Das Ingenieurbüro erhielt darüber hinaus den Auftrag, die Auswirkungen der Trinkwassergewinnung auf das Schwarzbachsystem (und das Goldsteinbachsystem) zu erfassen. Die Finanzierung übernahm ESWE.

Letztlich wurde der Rückbau des Wasserbehälters an der Habelsquelle erreicht, der gesamte (aber nach wie vor geringe Abfluss) der Quelle wurde wieder in das Fließgewässer geleitet. Die Erfassng des Schwarzbachsystem berücksichtigte auch die Gräben, die von einem historischen Wiesenbewässerunssytem übrig geblieben waren und teilweise von ESWE genutzt wurden, um den Abfluss von Fließgewässern von Flachgewinnunsanlagen zur Reduzierung der Verkeimung fernzuhalten. Die hydrologische Untersuchung bestätigte erwartungsgemäß, dass die Wassergewinnung die Grundwasseraquifere des Schwarzbachsystems weitgehend trocken legt.

Jedes Jahr stellten der Architekturbeirat der Landeshauptstadt Wiesbaden und der Wiesbadener Kurier gemeinsan ein stadtplanerisches Thema in den Mittelpunkt. Im Jahr 2006 fiel die Wahl auf das Thema „Wiesbaden – Wasserstadt“. In diesem Kontext fanden einige gemeiname Begehungen von Fließgewässern und Heilquellen. Für das Umweltamt wurde der Autor das Gremium berufen. Im Nachgang zu den Begehungen versuchte der Vertreter des Stadtplanungsdezernats die Steinmetzinnung dafür zu gewinnen, für mehrere Quellen des Salzbachsystems zu deren Kenntlichmachung „Quellsteine“ mit dem Namen der jeweiligen Quelle herzustellen und am Wasseraustritt zu platzieren. Die Verwirklichung ließ auf sich warten, letztlich wurde nur der Quellstein für die Schwarzbachquelle (Habelsquelle) hergestellt und ausgebracht. Durch die Änderung des Wegesystems (Aufgabe von Wegen für den Wildkatzenschutz) dürfte der Quellstein nur von Eingeweihten gefunden werden und erfüllt daher nicht seinen Zweck.

Die Habelsquelle entspringt westlich des Langebergs. Das Gewässerbett führt auf einer schmalen Waldlichtung mit erheblichem Gefälle in südwestlicher Richtung zum Abrahamsrod. Aus Osten trifft eine meist abflusslose Gewässerrinne auf den kümmerlich fließenden Schwarzbach-Habelquelle. Nach Unterquerung eines Hauptwaldwegs bei der Pfannkuchenbrücke und dem Zutritt eines Seitenzulaufs aus Osten mit der aufgegebenen Pfeifer-Trinkwassergewinnung biegt das Gewässerbett scharf in westlicher Richtung ab. Der Bach wird hier entgegen des natürlichen Gefälles als Wegeseitengraben geführt. Die Wiederherstellung des natürlichen Lauf scheiterte bisher am Widerstand der Naturschutzbehörden.

In der Gies´ches Wiese trifft der Schwarzbach-Habelsquelle auf den aus Norden vom Bergstollen, Seibelsrod und Bornwiese herkommenden, ebenfalls abflussarmen Schwarzbacharm. Der vereinigte Bach fließt westlich des Rabenkopfs parallel zu einem Wirtschaftsweg nach Süden. Eine Flachgewinnungsanlage reduziert im oberen Distrikt Alter Weiher den Abfluss. Am südlichen Ende des offenen Rabengrund-Geländes trifft der Bach auf einen großen Teich, den sog. Stauweiher, der in der Taltiefsten angelegt wurde. Der vom Stadtforst verwaltete Teich ist an einen Angelsportverein verpachtet. Der Bach wird westlich um den Teich herum zu einem Absturz geführt. Die baufällige Staumauer und die Holzbrücke über den Bach wurden 2018 mit den Zustimmungen des Umweltamtes (in der Funktion Gewässereigentümer) und der oberen Wasserbehörde erneuert. Von einer Renaturierung (beseitigung des Absturzes) wurde unter Verweis auf einen natürlichen Absturz unterhalb abgesehen (Umweltamt).

Unterhalb des Stauweihers passiert der Bach die Leichtweißhöhle. Von Nordwesten tritt aus Richtung Münzbergstollen ein weiterer Schwarzbacharm hinzu.

Östlich vom Schwarzbach befindet sich eine Felsengruppe. Der freie Platz zwischen der Felswand aus Serezitgneis und dem Wirtschaftsweg wird als Spiel- und Grillplatz genutzt. Über die Felsengruppe ließ man den aus Richtung Entenpfuhl herkommenden Schwarzbacharm als Wasserfall abstürzen. Das aus Wasserbausteinen hergestellte Gerinne war vor Jahrzehnten verfallen, seitdem versickerte der Schwarzbach-Entenpfuhl vor Erreichen des Hauptgewässers im Waldboden. 2008 (?) wurden die Reste des Überlaufgerinnes von der Gewässerunterhaltng entfernt und das Gewässerbett des Seitenarms rekonstruiert, aber nach wie vor versickert das Wasser im Boden.

Unterhalb des Speierskopf trifft ein weiterer Seitenarm aus östlicher Richtun auf den Schwarzbach.

Anschließend ist im oberen Nerotal das Tal des Schwarzbachs durch die Anlagen des privilegierten Wiesbadener Hockey- und Tennisclubs verbaut, dessen fehlplazierte Anlagen sich immer weiter bachaufwärts geschoben haben. Der Bach ist in diesem Abschnitt zuerst an den westlichen Talrand geschoben worden und fließt anschließend mittig durch das Gelände, am Clubrestaurant vor. Dort wird der Bach für Wasserentnahme unzulässig gestaut.

Unterhalb des Clubgeländes tritt der Schwarzbach in einen einst vom Tiefbauamt gebauten Geschiebesammler ein, der seit 2004 zum Bestand des Umweltamtes zählt.

Nach Unterquerung der Wolkenbruchstraße an der Talstation der Nerotalbahn tritt der Schwarzbach in die Nerotalanlage ein, die vom Grünflächenamt unterhalten wird. In der Anlage speist der Bach zwei künstliche, mit Betonsohlen versehene Teiche, bevor er am unteren Ende der Nerotalanlage in einem Gewölbebachkanal verschwindet, unterirdisch den Dambachkanal aufnimmt und sich endlich unter der Wilhelmstraße mit dem Rambach und Wellritzbach zum Salzbach vereinigt.

Aufnahmen vom 27. Juli und 24. September 2018

12

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha: Bei diesem Exemplar erscheint der Neuaustrieb aus der Einsenkung im Zentrum des Caudex; der brasilianische Name lautet „Rainha do Abismo“ (Königin des Abgrunds) (31.03. 2018)

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha: Der Caudex dieses zweiten Exemplars besitzt keine Einsenkung (31.03.2018)

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha: Nahaufnahme der Blüten

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha: Blütendetail

- Schizobasis intricata: Eine Art, die sich zuverlässig selbst aussät (31.03.2018)

- Schizobasis intricata

- Aeonium decorum var. tricolor (14.04.2018)

- Aeonium decorum var. tricolor: Blütenstand

- Aeonium decorum var. tricolor: Blattrosette

- Aeonium decorum var. tricolor: Blattrosette

- Aeonium spathulatum: Ein besonders kleinwüchsiges Exemplar aus dem Verkauf des Frankfurter Palmengartens (14.04.2018)

- Aeonium spathulatum: Blattrosette

- Aeonium spathulatum: Blütenstand

- Aeonium spathulatum: Nahaufnahme des Blütenstands

- Aeonium spathulatum: Nahaufnahme des Blütenstands

- Aeonium urbicum var. urbicum: Aus dem Nordwesten von Tenerife, die Pflanze habe ich seit 2009 (14.04.2018)

- Aeonium urbicum var. urbicum

- Aeonium urbicum var. urbicum: Detail

- Aeonium arboreum var. arboreum var. atropurpurea: Die Jungpflanze beginnt sich auf Höhe der Blattrosette zu verzweigen (14.04.2018)

- Aeonium arboreum var. arboreum var. atropurpurea

- Aeonium arboreum var. arboreum var. atropurpurea

- Aeonium arboreum var. arboreum var. atropurpurea

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya (14.04.2018)

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Detail des Blütenstands mit ungeöffneten Blüten

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Um wachsen zu können reißt der äußere Ring des Caudex an zwei Stellen auf

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Detail des Tiebs

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Detail des Tiebs

- Aeonium decorum var. tricolor (24.04.2018)

- Aeonium decorum var. tricolor

- Aeonium decorum var. tricolor: Blütenstand

- Aeonium decorum var. tricolor

- Aeonium decorum var. tricolor

- Aeonium decorum var. tricolor: Detail des Blütenstands

- Aeonium decorum var. tricolor: Detail des Blütenstands

- Aeonium decorum var. tricolor: Detail des Blütenstands

- Lithops marmorata var. ?: Die Art ist empfindlich gegen direkte Besonnung, die weißen Blüten öffnen sich abends (28.04.2018)

- Aeonium spathulatum: Blütenstand (12.05.2018)

- Aeonium spathulatum: Blütenstand-Detail

- Scilla (=Ledebouria) paucifolia: Ein Blütenstand von vielen (13.05.2018)

- Dudleya brittonii (15.05.2018)

- Dudleya brittonii

- Uncarina grandierii (15.05.2018)

- Uncarina grandierii

- Euphorbia horombensis: Gekauft im Züricher Zoo (15.05.2018)

- Euphorbia horombensis

- Euphorbia horombensis

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Blütenstand (15.05.2018)

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Blattqirl

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Blütenstand

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Blütenstand

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Blüten-Details

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Blüten-Details

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Blüten-Details

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Blüten-Details

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Blüten-Details

- Sinningia = (Rechsteineria) macrostachya: Blüten-Details

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha: Weitgehend verblüter Blütenstand (15.05.2018)

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha

- Euphorbia obesa: Altes Exemlar, in Wiesbaden-Delkenheim von einem Wiederverkäufer erstanden (21.05.2018)

- Euphorbia obesa

- Euphorbia obesa: Detail des Blütenstands

- Euphorbia obesa: Detail des Blütenstands

- Euphorbia obesa

- Aeonium decorum var. tricolor (04.06.2018)

- Aeonium decorum var. tricolor

- Aeonium decorum var. tricolor: Detail des Blütenstands mit schwarzen Blattläusen

- Aeonium decorum var. tricolor: Blütenstand

- Aeonium decorum var. tricolor: Blütenstand

- Agave victoria regina (04.06.2018)

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha: Das Exemplar ohne Einsenkung des Caudex (04.06.2018)

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha: Mit Resten des Blütenstands

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha

- Sinningia (= Rechsteineria) leucotricha: Caudex

- Cyphostemma juttae: Zum ersten Mal blüht die Jungpflanze (04.06.2018)

- Cyphostemma juttae

- Cyphostemma juttae

- Kalanchoe (= Bryophyllum daigremontian: Eigentlich hatte ich das Brutblatt aufgegeben; jetzt ist eswieder da ( Brutblatt (04.06.2018)

- Kalanchoe (= Bryophyllum daigremontian

- Kalanchoe (= Bryophyllum daigremontian

- Adenium obesum var. multiflorum (10.07.2018)

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

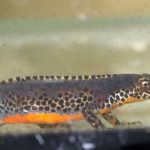

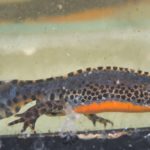

- Echidnopsis cereiformis (12.07.2018)

- Echidnopsis cereiformis

- Adenium obesum var. multiflorum (18.07.2018)

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Adenium obesum var. multiflorum

- Echidnopsis cereiformis (22.07.2018)

- Echidnopsis cereiformis

- Echidnopsis cereiformis: Der Blütendurchmesser beträgt nur ca. 4mm

- Echidnopsis cereiformis

- Echidnopsis cereiformis

- Echidnopsis cereiformis

- Echidnopsis cereiformis: Nahaufnahme von Blüten

- Echidnopsis cereiformis: Nahaufnahme von Blüten

- Echidnopsis cereiformis: Nahaufnahme von Blüten

- Echidnopsis cereiformis: Nahaufnahme von Blüten

- Echidnopsis cereiformis: Nahaufnahme von Blüten

- Echidnopsis cereiformis

- Pleiospilos bolusii (17.08.2018)

- Pleiospilos bolusii

- Pleiospilos bolusii

- Uncarina roeoesliana: Seit 1997 ist die Pflanze in meiner Pflege (26.08.2018)

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana: Nahaufnahme der Röhre einer noch ungeöffneten Blüte

- Uncarina roeoesliana (29.08.2018)

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana: Blick in den Eingang einer Blüte

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Adenium obesum subsp. socotranum: Einen winzigen Sämling erhielt ich Anfang 2009, er wächst schneller als seine Verwandten vom Festland ((29-08.2018)

- Euphorbia stellata: Die Erholung der Pflanze schreitet voran (29.08.2018)

- Euphorbia horrida (29.08.2018)

- Euphorbia horrida

- Uncarina roeoesliana (08.09.2018)

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana: Detailansicht einer Blütenröhre

- Uncarina roeoesliana

- Uncarina roeoesliana

- Lithops spec. (22.09.2018)

- Lithops spec.

- Lithops spec.

- Lithops spec.

- Lithops spec.

- Lithops spec.

- Sempervivum montanum: Ein Exemplar aus dem Montafon (22.09.2018)

- SeSempervivum montanummpervivum montanum

- Sempervivum montanum

- Sempervivum montanum

- Huernia procumbens (25.09.2018)

- Huernia procumbens

- Huernia procumbens

- Huernia procumbens

- Huernia procumbens

- Huernia procumbens

- Echeveria elegans (?) (25.09.2018)

- Echeveria spec.

- Lithops spec. (30.09.2018)

- Lithops spec.

- Lithops spec.

- Lithops spec.

- Lithops spec. (30.09.2018)

- Lithops spec.

- Lithops spec.

- Lithops marmorata var. ?: Die Art ist empfindlich gegen direkte Besonnung, die weißen Blüten öffnen sich abends (30.09.2018)

- Lithops marmorata var. ?

- Lithops spec. (30.09.2018)

- Lithops spec.

- Lithops spec.

- Conophytum tantillum eenkokerense (30.09.2018)

- Conophytum tantillum eenkokerense

- Conophytum tantillum eenkokerense

- Conophytum tantillum eenkokerense

- Lithops spec.: Im Verblühen verfärben sich die Blüten rostrot (05.10.2018)

- Lithops spec.

- Conophytum tantillum eenkokerense

- Conophytum tantillum eenkokerense

- Conophytum tantillum eenkokerense

- Conophytum tantillum eenkokerense

- Aeonium urbicum var. urbicum (10.10.2018)

- Aeonium urbicum var. urbicum

- Aeonium urbicum var. urbicum

- Aeonium arboreum var. arboreum var. atropurpurea (10.10.2018)

- Aeonium arboreum var. arboreum var. atropurpurea

- Crassula spec. (?): Aus einem Steckling bei Cordoba/Andalusien (10.10.2018)

- Aeonium percarneum: Jungpflanzen aus Stecklingen, Gran Canaria (10.10.2018)

- Aeonium ciliatum: Jungpflanze aus einem Steckling (10.10.2018)

- Aeonium decorum var. tricolor (10.10.2018)

- Aeonium decorum var. tricolor

- Dudleya brittonii (10.10.2018)

- Dudleya brittonii

- Cyphostemma juttae (10.10.2018)

- Pachypodium lealii ssp. saundersii (16.10.2018)

- Pachypodium saundersii (16.10.2018)

- Lithops marmorata var. ? (16.10.2018)

- Lithops spec. (16.10.2018)

- Lithops spec.

- Lithops spec.

- Lithops spec. (16.10.2018)

- Lithops spec. (02.11.2018)

- Lithops spec. (02.11.2018)

- Lithops spec. (02.11.2018)

- Lithops spec.: Phase des Abblühens (02.11.2018)

- Lithops spec. (02.11.2018)

- Lithops spec. (02.11.2018)

- Lithops spec. (02.11.2018)

- Lithops spec. (02.11.2018)

- Lithops spec. (02.11.2018)

- Conophytum ectypum (02.11.2018)

- Conophytum ectypum

- Conophytum ectypum

- Conophytum ectypum

- Conophytum ectypum

- Conophytum ectypum

- Conophytum ectypum

- Gasteria truncata: Blütenstand (03.11.2018)

- Gasteria truncata

- Gasteria truncata

- Gasteria truncata

i

09

Ein Abend im Jazzkeller Frankfurt a.M., an den man sich gern erinnert: Melodischer Jazz mit Elementen aus der mongolischen Volkstradition mit Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar und ihrer Band.

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar, Mongolei

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Kenji Omae, Kanada

- Kenji Omae

- Martin Zenker; Deutschland/Mongolei

- Martin Zenker

- Martin Zenker

- Martin Zenker

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Sam Hylton, Großbritannien

- Sam Hylton

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar, Martin Zenker

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar, Martin Zenker

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Khuslen Baasanbayar, Mongolei

- Khuslen Baasanbayar

- Khuslen Baasanbayar

- Khuslen Baasanbayar

- Sam Hylton

- Sam Hylton

- Martin Zenker

- Martin Zenker

- Martin Zenker

- Martin Zenker

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Sam Hylton

- Sam Hylton

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Khuslen Baasanbayar

- Khuslen Baasanbayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Sam Hylton

- Sam Hylton

- Khuslen Baasanbayar

- Khuslen Baasanbayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Enkhjargal „Enji“ Erkhembayar

- Kenji Omae

- Kenji Omae

- Kenji Omae

- Kenji Omae

06

- Rhipsalis cereoides (03.10.2017)

- Rhipsalis cereoides

- Rhipsalis cereoides

- Neoporteria (Eriosyce) villosa: Ableger einer 1971 übernommenen. gepropften Pflanze (13.01.2018)

- Schlumbergera truncata (23.02.2018)

- Schlumbergera truncata

- Schlumbergera truncata

- Schlumbergera truncata

- Schlumbergera truncata

- Schlumbergera truncata

- Schlumbergera truncata

- Schlumbergera truncata

- Schlumbergera truncata

- Schlumbergera truncata

- Schlumbergera truncata

- Hatiora gaertneri Hybr. (07.04.2018)

- Hatiora gaertneri Hybr.

- Hatiora gaertneri Hybr.

- Hatiora gaertneri Hybr.

- Hatiora gaertneri Hybr.

- Hatiora gaertneri Hybr.

- Hatiora rosea Hybride (07.04.2018)

- Hatiora rosea Hybride

- Hatiora rosea Hybride

- Hatiora rosea Hybride

- Hatiora rosea Hybride

- Hatiora rosea Hybride

- Hatiora rosea Hybride

- Opuntia magrocentra (?) (14.04.2018)

- Opuntia magrocentra (?)

- Leuchtenbergia principis: Die Pflanze habe ich seit 1978, blühen wollte sie bislang nicht (14.04.2018)

- Mammillaria multiseta (14.04.2018)

- Mammillaria multiseta

- Mammillaria multiseta

- Mammillaria bombycina (14.04.2018)

- Mammillaria bombycina

- Mammillaria bombycina

- Strombocactus disciformis ssp. minismo (18.04.2018)

- Strombocactus disciformis ssp. minismo

- Strombocactus disciformis ssp. minismo

- Mammillaria multiseta (19.04.2018)

- Mammillaria multiseta

- Mammillaria multiseta

- Mammillaria multiseta

- Mammillaria multiseta

- Mammillaria swinglei (24.04.2018)

- Mammillaria swinglei

- Mammillaria swinglei

- Mammillaria swinglei

- Mammillaria swinglei

- Strombocactus disciformis ssp. disiciformis (24.04.2018)

- Strombocactus disciformis ssp. disiciformis

- Mammillaria mystax (28.04.2018)

- Mammillaria mystax

- Mammillaria paintri (26.04.2018)

- Mammillaria paintri

- Mammillaria gigantea: Seit 2007 in der Sammlung (28.04.2018)

- Mammillaria gigantea

- Mammillaria gigantea

- Astrophytum asterias (28.04.2018)

- Mammillaria bocasana var. rosea (28.04.2018)

- Gymnocalicium ragonesi (28.04.2018)

- Gymnocalicium ragonesi

- Mammillaria marksiana (12.05.2018)

- Mammillaria marksiana

- Mammillaria marksiana

- Mammillaria marksiana

- Mammillaria paintri (12.05.2018)

- Mammillaria paintri

- Mammillaria paintri

- Mammillaria paintri

- Mammillaria paintri

- Matucana aureiflora (12.05.2018)

- Matucana aureiflora

- Matucana aureiflora

- Matucana aureiflora

- Strombocactus disciformis ssp. minismo (12.05.2018)

- Strombocactus disciformis ssp. minismo

- Strombocactus disciformis ssp. disiciformis: Dieser Kaktus kann aus Schnittstellen neue Triebe bilden; die damals schon betagte Pflanze kam 2007 dazu (12.05.2018)

- Mammillaria surculosa (12.05.2018)

- Mammillaria surculosa

- Mammillaria surculosa

- Mammillaria surculosa

- Mammillaria surculosa

- Mammillaria longimamma (12.05.2018)

- Mammillaria longimamma

- Mammillaria longimamma

- Mammillaria longimamma

- Mammillaria longimamma

- Mammillaria longimamma

- Mammillaria gigantea: Seit 2007 in der Sammlung (12.05.2018)

- Mammillaria gigantea

- Mammillaria gigantea

- Mammillaria gigantea

- Astrophytum myriostigma (12.05.2018)

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Ferocactus glaucescens v. nudum (12.05.2018)

- Ferocactus glaucescens v. nudum

- Ferocactus glaucescens v. nudum

- Ferocactus glaucescens v. nudum

- Ferocactus glaucescens v. nudum

- Astrophytum asterias (12.05.2018)

- Astrophytum asterias

- Astrophytum asterias

- Astrophytum myriostigma: Am zweiten Tag verändert die Blüte ihre Farbe von strohgelb nach rosa (13.05.2018)

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- AstrophytumAstrophytum myriostigma myriostigma (15.05.2018)

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma: Am dritten Tag sind die Blüten verwelkt (15.05.2018)

- Astrophytum capricorne ssp. crassispinoides: Große strohgelbe Blüten mit rotem Schlund (19.05.2018)

- Astrophytum capricorne ssp. crassispinoides

- Astrophytum capricorne ssp. crassispinoides

- Astrophytum capricorne ssp. crassispinoides

- Astrophytum capricorne ssp. crassispinoides

- Astrophytum capricorne ssp. crassispinoides

- Astrophytum capricorne ssp. crassispinoides

- Astrophytum capricorne ssp. crassispinoides

- Astrophytum capricorne ssp. crassispinoides

- Astrophytum capricorne ssp. crassispinoides

- Weingartia neocummingii (21.05.2018)

- Astrophytum myriostigma: Am ersten Tag ist die große, duftende Blüte strohgelb (21.05.2018)

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Echinocereus coccineus (26.05.2018)

- Echinocereus coccineus

- Echinocereus coccineus

- Echinocereus coccineus

- Echinocereus coccineus

- Echinocereus coccineus

- Echinocereus coccineus

- Echinocereus coccineus

- Echinocereus coccineus

- Echinocereus coccineus

- Gymnocalicium ragonesi (04.06.2018)

- Gymnocalicium ragonesi

- Gymnocalicium ragonesi

- Gymnocalicium ragonesi

- Sulcorebutia caincana (04.06.2018)

- Sulcorebutia caincana

- Sulcorebutia caincana

- Mammillaria bocasana var. rosea (04.06.2018)

- Mammillaria bocasana var. rosea

- Mammillaria bocasana var. rosea

- Mammillaria bocasana var. rosea

- Parodia sanguinflora (04.06.2018)

- Parodia sanguinflora

- Parodia sanguinflora

- Parodia sanguinflora

- Parodia sanguinflora

- Melocactus matazanus: Das kleinere, abere ältere meiner beiden Exemplare (04.06.2018)

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus

- Astrophytum myriostigma (07.06.2018)

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Copiapoa virtuginata: Seit 2005 in der Sammlung, nach Zeiten des Wolllausbefalls hat sie sich erholt (17.06.2018)

- Copiapoa virtuginata

- Copiapoa virtuginata

- Copiapoa virtuginata

- Copiapoa virtuginata

- Copiapoa virtuginata

- Cleistocactus (Bolivicereus) samaipatanus (17.06.2018)

- Cleistocactus (Bolivicereus) samaipatanus

- Cleistocactus (Bolivicereus) samaipatanus

- Cleistocactus (Bolivicereus) samaipatanus

- Cleistocactus (Bolivicereus) samaipatanus

- Cleistocactus (Bolivicereus) samaipatanus

- Cleistocactus (Bolivicereus) samaipatanus

- Gymnocalicium pflanzii (?) (27.06.2018)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka (27.06.2018)

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astophytum coahuilense: Die relativ kleine und langsam wachsende Pflanze ist seit 2012 in der Sammlung (27.06.2018)

- Astophytum coahuilense

- Astophytum coahuilense

- Astophytum coahuilense

- Astophytum coahuilense

- Gymnocalicium pflanzii (?) (27.06.2018)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Gymnocalicium mihanovichii (27.06.2018)

- Gymnocalicium mihanovichii

- Gymnocalicium mihanovichii

- Gymnocalicium mihanovichii

- Gymnocalicium mihanovichii

- Gymnocalicium mihanovichii

- Gymnocalicium pflanzii (?), (30.06.2018)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Gymnocalicium pflanzii (?)

- Astrophytum myriostigma var. columnare: Ein zuverlässiger Blüher wie die anderen Myriostigmen, die duftenden Blüten sind relativ klein (30.06.2018)

- Astrophytum myriostigma var. columnare

- Astrophytum myriostigma var. columnare

- Astrophytum myriostigma var. columnare

- Astrophytum myriostigma var. columnare

- Astrophytum myriostigma var. columnare

- Astrophytum myriostigma var. columnare

- Astrophytum myriostigma var. columnare

- Astrophytum myriostigma var. columnare

- Astrophytum myriostigma: Nach dem Aufreißen der Frucht liegen die großen Samenkörner offen (12.07.2018)

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma: Nach dem Aufreißen der Frucht liegen die großen Samenkörner offen

- Cleistocactus (Bolivicereus) samaipatanus (18.07.2018)

- Cleistocactus samaipatanus

- Cleistocactus samaipatanus

- Cleistocactus samaipatanus

- Cleistocactus samaipatanus

- Cleistocactus samaipatanus

- Cleistocactus samaipatanus

- Cleistocactus samaipatanus

- Cleistocactus samaipatanus

- Cleistocactus (Bolivicereus) samaipatanus

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka; der Duft der relativ kleinen Blüten unterscheidet sich etwas von den „normalen“ Myriostigmen (18.07.2018)

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka

- Astrophytum myriostigma cv. onzuka; der Duft der relativ kleinen Blüten unterscheidet sich etwas von den „normalen“ Myriostigmen

- Astrophytum coahuilense: Nach dem Aufreißen der Frucht ist der Blick auf die großen Samen frei; die langsam wachsende Pflanze besitze ich seit 2012 (18.07.2018)

- Astrophytum coahuilense

- Astrophytum coahuilense

- Astrophytum coahuilense

- Astrophytum coahuilense

- Astrophytum coahuilense

- Astrophytum coahuilense

- Astrophytum coahuilense

- Astrophytum coahuilense

- Astrophytum coahuilense

- Astrophytum coahuilense

- Astrophytum myriostigma (18.07.2018)

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma: Die ursprünglich kugelförmige Pflanze entwickelt sich langsam zu einer kurzen Säule; ihre duftenden Blüten sind am ersten Tag srohgelb, bevor sie sich am zweiten Tag rosa verfärben (18.7.2018)

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Copiapoa tenussima: Die langsam wachsende Pflanze habe ich seit 2003 (18.07.2018)

- Copiapoa tenussima

- Copiapoa tenussima

- Astrophytum caput-medusa (18.07.2018)

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Melocactus matazanus: Das kleinere, aber ältere Exemplar besitzt ein höheres Cephalium (18.07.2018)

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus: Das kleinere, aber ältere Exemplar besitzt ein höheres Cephalium

- Echinopsis-Hybride „Eduardian Schick“ (13.08.2018)

- Echinopsis- Hybride „Eduardian Schick“

- Echinopsis- Hybride „Eduardian Schick“

- Echinopsis- Hybride „Eduardian Schick“

- Echinopsis- Hybride „Eduardian Schick“

- Echinopsis- Hybride „Eduardian Schick“

- Echinopsis-Hybride „Eduardian Schick“

- Parodia massii (20.8.2018)

- Parodia massii

- Parodia massii

- Parodia massii

- Parodia massii

- Parodia massii

- Parodia massii

- Melocactus matazanus (20.08.2018)

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus

- Astrophytum caput-medusa (20.08.2008)

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa (20.08.2008)

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa (20.08.2018)

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Melocactus matazanus (23.08. 2018)

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus

- Melocactus matazanus

- Turbinicactus klinkerianus: Der kleine Kaktus blüht zuverlässig mehrmals im Jahr (23.08.2018)

- Turbinicactus klinkerianus

- Turbinicactus klinkerianus

- Melocactus matazanus: Als ich die Pflanze 2017 kaufte, hatte sie bereits ein flaches Cephalium (22.08.2018)

- Melocactus matazanus

- Parodia sanguinflora: Die Pflanze entwickelte sich seit 2000 aus einem Zufallssämling, abstammend von einem Jahre vorher untergegangenen Exemplar (29.08.2018)

- Parodia sanguinflora

- Parodia sanguinflora

- Parodia sanguinflora

- Astrophytum caput-medusa: Gepfropftes, großblütiges Exemplar; die Blüten öffnen sich in der Abenddämmerung (20.09.2018)

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Astrophytum caput-medusa

- Rhipsalis cereoides: Pflanze aus einem Steckling, sie blüht mehrmals im Jahr (22.9.2018)

- Rhipsalis cereoides

- Rhipsalis cereoides

- Rhipsalis cereoides

- Rhipsalis cereoides

- Rhipsalis cereoides

- Rhipsalis cereoides

- Mammillaria campotricha: Die Mutterpflanze hatte ich seit 1978, sie scheiterte 2012 an Nässe, nur ein Seitentrieb überlebte (28.09.2018)

- Mammillaria campotricha

- Mammillaria campotricha

- Mammillaria campotricha

- Mammillaria campotricha

- Astrophytum myriostigma: Die Pflanze kam erst 2014, bereits als stattliches Exemplar in meine Sammlung; die Blüten sind besonders groß und stark duftend, am zweiten Tag hat sich die Blütenfarbe von stohgelb nach rosa verändert (06.10.2018)

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

- Astrophytum myriostigma

21

Quellbäche des Goldsteinbachs im Bereich der 4 Trinkwassergewinnungsanlagen Nord(sicker)galerie, Nordstollen, Mittel (sicker)galerie und Südstollen

Der Abfluss aus den beiden Sickergalerien und den beiden Flachstollen im Distrikt Försterwendelsrod wird zusammengeführt und gelangt mit dem Ertrag aus der Südgalerie zur Aufbereitungsanlage oberhalb der Hubertushütte. Durch das Zusammenwirken der Tiefstollen und Flachgewinnungen werden die meisten Quellbäche des Goldsteinbachs weitgehend trockengelegt. Soweit in Quellnähe fließendes Wasser zu finden ist, kommt es aus den Abschlagleitungen der Mittelgalerie und des Südstollens.

Aufnahmen vom 31. Oktober und 15. November 2018 sowie 23. Oktober 2019

- der Brücherweg westlich des Försterwendelsrod

- ausgetrocknete Rinne des Quellbachs Nr. 1 neben dem Bücherweg

- dauerhaft trockener Gewässerarm westlich des Brücherwegs

- die Gewässerrinne westlich des Brücherwegs ist wenig ins Gelände eingetieft

- Brücherweg westlich der Gewinnungsanlagen Mittelgalerie und Südstollen

- Abzweig vom Bücherweg nach Osten

- Schild Zone 1 Trinkwasserschutzgebiet

- Bücherweg

- Mittelgalerie

- Mittelgalerie

- Mittelgalerie

- Mittelgalerie

- Abschlagsleitung Mittelgalerie

- Abschlagsleitung Mittelgalerie

- Abschlagsleitung Mittelgalerie

- Abschlagsleitung Mittelgalerie

- Abschlagsleitung Mittelgalerie

- Abschlagsleitung Mittelgalerie

- der Quellbach entsteht unteralb der Mittelgalerie aus der Abschlagsleitung

- Wegdurchlass für den Quellbach von der Mittelgalerie

- der Quellbach beginnt unterhalb der Mittelgalerie, gespeist aus der Abschlagsleitung

- Eschenbestand unterhalb des Ost-West-Wegs

- Wegdurchlass für den Quellbach, der unterhalb des Südstollens beginnt

- Quellbach von der Südstollen unterhalb des Ost-West-Wegs

- Quellbach vom Südstollen unterhalb des Ost-West-Wegs

- Südstollen im Herbstnebel

- Südstollen im Försterwendelsrod

- Südstollen im Herbstnebel

- Südstollen

- Abschlagsleitung Südstollen

- Südstollen

- trockenes Gewässerbett des Quellbachs vom Südstollen

- vereinigtes Gewässerbett der Quellbäche von der Mittelgalerie und vom Südstollen unterhalb des Ost-West-Wegs

- vereinigtes Gewässerbett der Quellbäche von der Mittelgalerie und vom Südstollen unterhalb des Ost-West-Wegs

- vereinigtes Gewässerbett der Quellbäche von der Mittelgalerie und vom Südstollen unterhalb des Ost-West-Wegs

- vereinigtes Gewässerbett der Quellbäche von der Mittelgalerie und vom Südstollen unterhalb des Ost-West-Wegs

- vereinigtes Gewässerbett der Quellbäche von der Mittelgalerie und vom Südstollen unterhalb des Ost-West-Wegs

- der die Quellbäche querende Ost-West-Weg wird hier von Neophythen gesäumt

- der die Quellbäche querende Ost-West-Weg wird hier von Neophythen gesäumt

- Baumschäden im Försterwendelsrod nach einem Sturm: abgebrochene alte Fichte

- Baumschäden im Försterwendelsrod nach einem Sturm: abgebrochene alte Fichte

- offener Fichtenwald im Försterwendelsrod

- Brücherweg

- Brücherweg

- Brücherwegim dichten Herbstnebel

- Schild Zone 1 Trinkwasserschutzgebiet an einem Abzweig vom Brücherweg zum Nordstollen

- Nordstollen

- Nordstollen

- trockene Gewässerrinne des Quellbachs unterhalb des Nordstollens

- Nordstollen

- trockene Gewässerrinne des Quellbachs unterhalb des Nordstollens

- trockene Gewässerrinne des Quellbachs unterhalb des Nordstollens

- trockene Gewässerrinne des Quellbachs unterhalb des Nordstollens

- trockene Gewässerrinne des Quellbachs unterhalb des Nordstollens

- trockene Gewässerrinne des Quellbachs unterhalb des Nordstollens

- Fliegenpilze auf der Waldwiese im Försterwendelsrod

- Fliegenpilze auf der Waldwiese im Försterwendelsrod

- Fliegenpilze auf der Waldwiese im Försterwendelsrod

- Jägerstand am Rand der Waldwiese im Försterwendelsrod

- Birken am Rand der Waldwiese

- Waldwiese im Försterwendelsrod nördlich (oberhalb) des Ost-West-Wegs

- das Schwarzerlengebüsch weist auf einen feuchten Standort in der Nähe der Nordgalerie hin

- Birken am Nordrand der Waldwiese

- Fahrspur durch das Birkenwäldchen zur Nordgalerie

- Nordgalerie

- Nordgalerie

- Nordgalerie

Quellbach des Goldsteinbachs, der unterhalb des Nordstollens entspringt

Aufnahmen vom 23. Juni 2020

Dieser Quellbach des Golsteinbachs entspringt im Försterwendelsrod; die unterhalb des Ost-West-Wegs stark eingeschnittene Abflussrinne ist, abgesehen von Regenfällen und Schneeschmelze, ganzjährig trocken. Ursache ist der sog. Nordstollen, eine Trinkwassergewinnungsanlage (Flachstollen) von Hessenwasser im Quellbereich, die den Abfluss vollständig abschöpft.

- aus der Aufschüttung ragt das Rohr einer Entlüftungsleitung der Trinkwassergewinnungsanlage

- Brunnenkammer des Nordstollens

- Abschlagsleitung mit Froschklappe des Nordstollens

- Abschlagsleitung mit Froschklappe des Nordstollens

- Alerfarn unterhalb der Aufschüttung um die Brunnenkammer

- permanent trockene Rinne des einstigen Quellbachs Nr. 4

- im Sturm abgebrochener Baum

- Windwurf hat hier die Abflussrinne verlegt

- die trockene Rinne vverläuft im Wald am östlichen Rand einer Waldwiese

- Abschnitt mit flacher Abflussrinne im Rotbuchenmischwald

- Abschnitt mit flacher Abflussrinne im Rotbuchenmischwald

- Abschnitt mit flacher Abflussrinne im Rotbuchenmischwald

- Abschnitt mit flacher Abflussrinne im Rotbuchenmischwald

- Abschnitt mit flacher Abflussrinne im Rotbuchenmischwald

- Abschnitt mit flacher Abflussrinne im Rotbuchenmischwald

- Abschnitt mit flacher Abflussrinne im Rotbuchenmischwald

- Abschnitt mit flacher Abflussrinne im Rotbuchenmischwald

- Durchlass unter dem in West-Ost-Richtung verlaufenden Waldweg vom Försterwendelsrod zum Hessenrod

- Durchlass für die nur bei ergiebigen Regenfällen kurzzeitig wasserführende Rinne

- breite, zunehmend tiefer eingeschnittene Abflussrinne unterhalb des Waldwegs

- breite, zunehmend tiefer eingeschnittene Abflussrinne unterhalb des Waldwegs

- die Abflussrinne verläuft hier wieder am Ostrand einer Lichtung

- die Abflussrinne verläuft hier wieder am Ostrand einer Lichtung

- die Abflussrinne verläuft hier wieder am Ostrand einer Lichtung

- Abschnitt mit v-förmig eingeschnittener Rinne

- Abschnitt mit v-förmig eingeschnittener Rinne

- Abschnitt mit v-förmig eingeschnittener Rinne

- Abschnitt mit v-förmig eingeschnittener Rinne

- Abschnitt mit v-förmig eingeschnittener Rinne

- Abschnitt mit v-förmig eingeschnittener Rinne

- Abschnitt mit v-förmig eingeschnittener Rinne

- Abschnitt mit v-förmig eingeschnittener Rinne

- Abschnitt mit v-förmig eingeschnittener Rinne

- Abflussrinne kurz vor der Mündung in den Hauptlauf des Goldsteinbachs

- Abflussrinne kurz vor der Mündung in den Hauptlauf des Goldsteinbachs

- in der Waldwiese im Wolfsschrecken ist die Abflussrinne kaum zu erkennen

- Waldwiese im Distrikt Wolfsschrecken

- Einmündungsbereich des Quellbachs Nr. 4 in den Hauptlauf des Goldsteinbachs

- Einmündungsbereich des Quellbachs Nr. 4 in den Hauptlauf des Goldsteinbachs

Zufluss zum Goldsteinbach aus exakt westlicher Richtung aus dem Distrikt Brücher

Aufnahmen vom 23. Oktober 2019

Der Zufluss zum Goldsteinbach entspringt westlich oberhalb des Brücherwegs an der Gemarkungsgrenze zwischen Wiesbaden und Sonnenberg. Der Quellbach ist einer der wenigen, die mehr oder weniger permanent etwas Wasser führen. Bei der Kartierung des Gewässersystems des Goldsteinbachs durch ein vom Umweltamt beauftragtes Ingenieurbüro wurde dieser Zulauf übersehen; er befindet sich daher nicht in der Stadtkarte von Wiesbaden und wurde von Hand in den Kartenausschnitt nachgetragen.

- in Senken steht etwas Wasser; Fließgewässer zwischen Weg Goldsteintal und der Mündung in den Goldsteinbach

- abflussloser Gewässerarm zwischen Weg Goldsteinta und dem Goldsteinbach

- abflussloser Gewässerarm zwischen Weg Goldsteinta und dem Goldsteinbach

- wassergefülltes, vom Forst ausgehobenes Loch vor dem Gewässerdurchlass unter dem Weg Goldsteintal

- abflussarme Gewässertrasse oberhalb (westlich) der Wegkreuzung

- deutlich ausgeprägte Gewässerrinne im Wald zwischen Goldsteintal und Brücherweg

- deutlich ausgeprägte Gewässerrinne im Wald zwischen Goldsteintal und Brücherweg

- deutlich ausgeprägte Gewässerrinne im Wald zwischen Goldsteintal und Brücherweg; in tieferen Zonen sammelt sich Wasser

- sichtbar wasserführender Abschnitt des Gewässerbetts

- deutlich ausgeprägte Gewässerrinne im Wald zwischen Goldsteintal und Brücherweg

- deutlich ausgeprägte Gewässerrinne im Wald zwischen Goldsteintal und Brücherweg

- deutlich ausgeprägte Gewässerrinne im Wald zwischen Goldsteintal und Brücherweg

- deutlich ausgeprägte Gewässerrinne im Wald zwischen Goldsteintal und Brücherweg

- hier unterquert der Quellbach den Brücherweg

- hier unterquert der Quellbach den Brücherweg

- ausgedehnte Quellzone westlich oberhalb des Brücherwegs

- ausgedehnte Quellzone westlich oberhalb des Brücherwegs

- ausgedehnte Quellzone westlich oberhalb des Brücherwegs

- Übersichtskarte des nördlichen Abschnitts des Gewässersystems des Goldsteinbachs mit Eintragung der Trinkwassergewinnungsanlagen von Hessenwasser

Kurzer Zufluss zum Goldsteinbach aus südwestlicher Richtung

Aufnahmen vom 23. Oktober 2019

Das kurze Fließgewässer entspringt südöstlich des Brücherwegs im Rotbuchenmischwald und trocknet gewöhnlich nicht völlig aus. Bis zum Weg Goldsteintal befindet sich die Trasse in der Gemarkung von Wiesbaden, nach der Unterquerung des Wegs in der Gemarkung von Sonnenberg.

- zwischen dem verlängerten Weg Goldsteintal und der Mündung in den Goldsteinbach

- Mündungsbereich in den Goldsteinbach

- Mündungsbereich in den Goldsteinbach

- Wurzelteller einer umgestürzteb Fichte neben dem Durchlass des Fließgewässers unter dem Weg Goldsteintal

- feuchte Gewässertrasse ohne fließendes Wasser

- feuchte Gewässertrasse ohne fließendes Wasser

- Steinpilz

- wenig eingeschnittenes Gewässerbett

- Quellzone im Distrikt Brücher in der Gemarkung Wiesbaden

- Quellzone im Distrikt Brücher in der Gemarkung Wiesbaden

- Quellzone im Distrikt Brücher in der Gemarkung Wiesbaden

Teichanlage im Goldsteintal in den Distrikten Wolfschrecken und Kirchenwiese

Die oberste bzw. am höchsten gelegene Teichanlage der 4 Teichanlagen im Goldsteintal befindet sich teilweise im Wolfschrecken und teilweise (der unterste Teich) in der Kirchenwiese. Sie stehen im privaten Eigentum von drei verschiedenen Parteien. Von den fünf Teichen waren in den letzten Jahren (Stand 2021) nur die beiden großen, unteren Teiche mehr oder weniger bespannt, die beiden verfallenden Aufzuchtteiche (die kleinsten der Anlage) und der gegenüberliegende dritte Teich liegen trocken. Obgleich die Fischzucht und der Angelsport dort keine Rolle mehr spielen, fließt das gesamte Wasser des Goldsteinbachs durch den untersten Teich, während der Bachabschnitt neben diesem Teich trocken liegt. Der zuerst gebaute Teich wurde auf dem ursprünglichen Fließweg des Goldsteinbachs angelegt.

Den Bachlauf hatte man zwischen die oberen Teiche gelegt, ihn dann rechtwinklig nach links zum Talrand abknicken lassen und ihn dort am linken Hangfuß in sein neues, viel zu schmales Bett zwischen dem östlichen Hang und dem untersten großen Teich geführt. Dass diese Gewässertrasse nicht funktionieren würde, sondern dass der Durchfluss des gesamten Bachwassers, insbesondere bei Hochwasser, durch unteren Teich angelegt war, haben die mit dem Vorhaben befassten Bearbeiter bei dem Wasserwirtschaftsamt und bei der Unteren Wasserbehörde im Tiefbauamt nicht verstanden oder es war ihnen gleichgültig. Ob die beiden noch bespannten Teiche heute als Biotopteiche fungieren, hängt davon ab, ob sie von Resten der Angelfischpopulation bewohnt werden oder nicht. In Konkurrenz zu größeren Fischen haben Amphibien wenig Reproduktionschancen.

Es ist höchste Zeit, dem Goldsteinbach sein ursprüngliches Bett wieder zurückzugeben, die Teiche zu verkleinern und sie zu zuflusslosen sog. Himmelsteichen umzugestalten.

Aufnahmen vom 14. März 2007

- der unterste und größte Teich; der marode Damm brach bei Überfüllung

- der Goldstein ist zwischen dem großen Teich und dem steilen Osthang eingequetscht

- die Zuflussseite des großen Teichs

- Goldsteinbach oberhalb des großen Teichs

- der Zulauf konnte leicht verändert werden

- der Teich wurde auf der ursprünglichen Bachtrasse eingerichtet

- Erdkröte im Teich

- Erdkröte im Teich

Zufluss zum Goldsteinbach aus dem Distrikt Krummborn

Aufnahmen vom 23. Oktober 2019

Das Fließgewässer aus dem Krummborn zählt zu den zumindest periodisch, wenngleich kümmerlich, vom Spätherbst bis zum Frühling wasserführenden Zuflüssen des Goldsteinbachs. Zwei Quellarme sind auszumachen: Der nordwestliche Arm ist wesentlich ausgeprägter als der kürzer südwestliche Arm. Der Zusammenfluss beider Quellgewässer befindet sich wenige Meter östlich des Nors-Süd-Waldwegs aus Richtung Bahnholz; nach dieser Wegkreuzung verliert sich der südwestliche Arm im Hochwald östlich der Idsteiner Straße. Der besser erkennbare Nordwestarm kreuzt auch den Ost-West-Waldweg zur Platte und verläuft bald in einer dichten Rotbuchensukzession bis zu einer fast trockenen Quellsenke; ein ebenfalls trockener Graben kommt den Nordhang herunter und mündet in die Quellsenke ein. Unterhalb der Senke war fließendes Wasser im Buchenlaub auszumachen. Die Taltiefste mit dem vereinigten Fließgewässer befindet sich südlich unterhalb des aus Richtung Hubertushütte herkommenden Ost-West-Weldwegs zur Platte. Das Bächlein quert eine feuchte, mit Eschen bestandene Zone. Ende Oktober 2019 wechselten Bereiche mit erkennbar fließendem Wasser mit trockenen oder durch Laub verschütteten Abschnitten ab. Im unteren Abschnitt nähert sich der Gewässerlauf dem Waldweg an und wechselt dann auf die Nordseite. In einem Rohrdurchlass mit geringem Durchmesser kreuzt das Gewässer den Weg Goldsteintal und mündet östlich des Wegs in den Goldsteinbach.

- Waldweg oberhalb der Hubertushütte

- vom Waldweg oberhalb der Hubertushütte zweigt ein Weg in westlicher Richtung zur Platte ab

- hier mündet der Quellbach aus dem Krummborn in den Goldsteinbach

- Waldweg oberhalb der Hubertushütte

- Hinweis auf den Weg zur Platte

- Durchlass für den Quellbach aus dem Krummborn unter dem Waldweg

- der Quellbach fließt eine kurze Strecke nördlich des Wegs zur Platte und wechselt dann auf die Südseite

- im Bild links (südlich) ist der Graben des Quellbachs zu erkennen

- im Bild links (südlich) ist der Graben des Quellbachs zu erkennen

- im Bild links (südlich) ist der Graben des Quellbachs zu erkennen

- Graben des Quellbachs am Wegrand; Blick abwärts Richtung Goldsteinbach

- hier löst sich der Zufluss zum Goldsteinbach im Krummborn vom Weg zur Platte ab

- stellenweise stark eingeschnittener Gewässergraben im Rotbuchenmischwald

- stellenweise stark eingeschnittener Gewässergraben im Rotbuchenmischwald

- Tal des Quellbachs im Krummborn; der Buchenwald befindet sich im Übergang zur Herbstfärbung

- der Abfluss des Quellbachs verschwindet unter einer Laubschicht

- der Abfluss des Quellbachs verschwindet unter einer Laubschicht

- der Abfluss des Quellbachs verschwindet unter einer Laubschicht

- in Blickrichtung befindet sich ein Standort von Eschen in einer Quellzone

- Quellbach im Krummborn, Blickrichtung abwärts

- gelbes Eschenlaub hebt sich vom rotbraunen Buchenlaub ab

- das Gewässerbett ist hier mit gefallenen Stämmen verlegt

- das Gewässerbett ist hier mit gefallenen Stämmen verlegt

- Abschnitt mit v-förmigen Gewässerbett

- Quellbach im Krummborn

- Quellbach im Krummborn

- Abschnitt mit fließendem Wasser

- mit Fallholz verlegtes Gewässerbett

- Gewässerbett östlich des Nord-Südwegs

- Gewässerbett östlich des Nord-Südwegs

- Gewässerbett östlich des Nord-Südwegs

- Gewässerbett östlich des Nord-Südwegs

- Quellzone um das Gewässerbett östlich der Wegkreuzung

- Quellzone um das Gewässerbett östlich der Wegkreuzung

- Zusammentreffen der beiden Quellarme östlich der Wegkreuzung

- südlicher Quellarm östlich des Nord-Süd-Wegs vom Bahnholz

- Gewässerbett östlich des Nord-Südwegs

- Quellzone um das Gewässerbett östlich der Wegkreuzung

- Gewässerbett östlich der Wegkreuzung

- mit Höiz zugeworfener Wegdurchlass für den nördlichen Quellarm

- trockene Rinne des Fließgewässers aus dem Krummborn östlich (unterhalb) des Nord-Süd-Wegs vom Bahnholz

- trockene Rinne des Fließgewässers aus dem Krummborn östlich des Nord-Süd-Wegs vom Bahnholz

- Waldweg von der Hubertushütte zur Platte unterhalb der Kreuzung mit dem Nord-Süd-Weg vom Bahnholz, Blick abwärts nach Osten; vor der Wegkreuzung verzweigt sich der Quellbach

- Waldweg von der Hubertushütte zur Platte unterhalb der Kreuzung mit dem Nord-Süd-Weg vom Bahnholz, Blick abwärts nach Osten

- Trasse des nördlichen Quellbachs

- Trasse des nördlichen Quellbachs oberhalb des Wegs zur Platte

- Abschnitt mit sichtbarem Abfluss

- Abschnitt mit sichtbarem Abfluss

- Trasse des nördlichen Quellbachs

- Trasse des nördlichen Quellbachs

- Trasse des nördlichen Quellbachs

- Trasse des nördlichen Quellbachs

- trockene Quellsenke auf der Trasse des nördlichen Quellarms

- trockene Quellsenke auf der Trasse des nördlichen Quellarms

- deutlich erkennbare trockene Gewässerrinne

- trockengefallener Quellbereich des Fließgewässers aus dem Krummborn

- Rotbuchenskzession im Hochwald oberhalb des Quellbereichs

- die Rotbuchensukzession nördlich des Wegs zur Platte verdeckt die Sicht auf die trockene Gewässerrinne

- Rotbuchenwald mit einzelnen Kiefern

- Beginn der trockenen Gewässerrinne oberhalb der Kreuzung mit dem Weg zur Platte

Goldsteinbach

Der Goldsteinbach, neben dem Kellersbach der wichtigste Zufluss des Rambach in Sonnenberg, beginnt im Distrikt Försterwendelsrod am Südrand des Taunuskamms. Die mutmaßliche Hauptquelle entsprang aus einem ausgeprägten Quelltopf. Die Vergangenheitsform ist zu wählen, da die ersten 250 Meter des Quellbachs seit vielen Jahrzehnten trocken gefallen sind und nur bei Stark- oder Dauerregen kurzzeitig Wasser führen; erst unterhalb der Querung eines Wirtschaftswegs hat der Bach geringen Abfluss. Der etwa 3,25 Kilometer lange Bachlauf besitzt abgesehen von der angenommenen ehemaligen Hauptquelle 14 Zuläufe (in der Stadtkarte fehlt ein Zulauf aus Westen), die bedauerlicherweise überwiegend allenfalls periodisch dem Goldsteinbach Wasser zuführen. Herauszuheben ist der oberhalb der Hubertushütte mündende Schimbach; es ist der ablussreichste Zulauf, der seinerseits von mehreren Quellbächen gespeist wird. Die Ursache für das Trockenfallen der Quellbäche und den Abflussmangel im Bach ist die Trinkwassergewinnung. Hessenwasser betreibt am Rand des Goldsteinbachbachs im Distrikt Wolfsschrecken eine Gewinnungsanlage (Südgalerie mit Sammelhaus) und im Försterwendelsrod 4 weitere Gewinnungsanlagen (Mittegalerie, Südstollen, Nordstollen und Nordgalerie). Abgesehen von diesen Anlagen mit relativ geringer Förderung (nach Angaben von Hessenwasser 100.000 bis 230.000 m³/a zwischen 1998 und 2018) wirken sich die Taunusstollen großräumig gravierend auf den Wasserhaushalt des Gebiets aus: Der größte Teil des Grundwasserdargebots gelangt in die Trinkwassergewinnungsanlagen und nur ein Rest fließt in dem einst wasserreichen Quellgebiet oberirdisch ab. Diese Situation, die eine Übernutzung des Grundwasserdargebots darstellt, besteht seit Einrichtung der Wassergewinnungsanlagen im 19. Jahrhundert. Der in den letzten Jahren immer spürbarere Klimawandel verschärft die Situation deutlich: Die Austrocknung weiterer Feuchtbereiche und Quellbäche, verbunden mit dem Absterben der spezifischen Tier- und Pflanzenwelt sowie das flächige Absterben des Walds in besonders trockenen Lagen ist die Folge.

Im Distrikt Wolfsschrecken fließt der Goldsteinbach am Bauwerk einer Trinkwassergewinnungsanlage von Hessenwasser vorbei, es ist das Sammelhaus für die ingesamt 5 Flachgewinnungsanlagen im Goldsteintal. In der Leppenwies befindet sich rechts vom Bach die Trinkwasseraufbereitungsanlage (UV-Bestrahlung zur Entkeimung) für die Flachstollen und Sickergalerien im Goldsteintal. In der Kirchenwiese trifft der ebenfalls wasserarme Schimbach aus dem Sichtertal von Norden auf den Goldsteinbach. Am Ende des öffentlich befahrbaren Abschnitts der Straße Goldsteintal liegt die Ausflugsgaststätte Hubertushütte mit einem Parkplatz vor der Wasseraufbereitungsanlage.

In den Distrikten Wolfschrecken und Kirchenwiese wurde im Taleinschnitt des Goldsteinbachs seit 1971 in mehreren Schritten eine aus 5 Teichen bestehende private Teichanlage angelegt. Die Eigentümer der Teiche sind eine Erbengemeinschaft (Koob, Huber, v. Seck). Der Bachlauf erhielt einen schmalen Fließweg (in Fließrichtung) links am Hangfuß neben der Teichanlage, bei gelegentlichen Hochwässern grub er sich tief ein. Der Hauptabfluss des Bachs wurde in den untersten Teich gelenkt. Der Damm dieses Teichs brach daher durch Überfüllung mindesten zweimal. Die Nutzung der Teiche als Fischteiche durch einen Pächter endete nach dem letzten Dammbruch, seit 2016 begann die Anlage zu verfallen. Im November 2018 war nur im größten Teich eine Restwassermenge verblieben. Die Teichbespannung ändert sich durch Eingriffe immer wieder, meist sind die beiden unteren großen Teiche befüllt, während die kleineren Teiche verlanden.

Unterhalb der Hubertushütte tritt der Goldsteinbach in der Leppenwies in ein feuchtes Schwarzerlen-Auwäldchen ein. Am unteren (südlichen) Ende der Leppenwies nimmt der Goldsteinbach links den Distelbach und dann den Johannisgraben auf. Die untere Leppenwies wird von einer 1974 gebauten, eingezäunten, im Privatbesitz stehenden, Teichanlage (bestehend aus zwei Teichen) eingenommen. Die Teiche nehmen den Raum von 3 früheren Eisteichen ein. Auf dem Gelände befindet sich das unter Denkmalschutz stehenden Gebäude des Eishauses. Die Eishausteiche werden seit längerer Zeit augenscheinlich nicht mehr für die Fischzucht genutzt. Neuerdings (2021) wurde von Plänen eines Investors berichtet, der das Gelände erworben hat, dort eine Freizeiteinrichtung für Ältere zu entwickeln. Bleibt zu hoffen, dass das nie stattfindet.

Am westlichen Rand der Straße Goldsteintal, kurz oberhalb der Eishausteiche, befindet sich die Fassung der sog. Goldsteinquelle mit zwei Auslässen. Der zentrale Auslass ist als Trinkwasser gekennzeichnet, dort füllen regelmäßig mit dem PKW angereiste Besucher mitgebrachte Kanister mit dem aus der Aufbereitungsanlage an der Hubertushütte stammende, begehrte weiche Wasser. Mitunter kam es dort zu Konflikten zwischen Besuchergruppen und zu gegenseitigen Beschwerden bei der Unteren Wasserbehörde. Das Wasser der eigentlichen Goldssteinquelle (nicht die Quelle des Goldsteinbachs) tröpfelt aus dem seitlichen Auslass in den Brunnentrog, seine Qualität wird nicht überwacht und es ist daher nicht als Trinkwasser freigegeben. Der Abfluss aus der Brunnenfassung fließt im Straßengraben zum Goldsteinbach.

Unterhalb der Eishausteiche unterquert der Goldsteinbach die Straße und fließt am Westrand des Distrikts Goldstein auf eine weitere, aus 2 mittelgroßen und 4 kleineren Teichen bestehende, 1984 eingerichtete, städtische Teichanlage am Geißenbörnchen zu, die nach einem ihrer langjährigen Pächter informell Panzerteiche genannt wird. Die Nutzung als Fischteiche kam vor 2013 durch Entpachtung zum Erliegen. Seitdem werden die Teiche von der Abteilung Natur und Landschaft im städtischen Umweltamt als Biotopteiche unterhalten. Diese Teichanlage verfügt, wie die beiden oberhalb liegenden Teichanlagen, über keine aktuelle bau- und wasserechtliche Zulassung. Im Herbst 2018 waren nur die zwei unteren, größeren Teiche halb bespannt, zeitweise werden sie jedoch überfüllt und laufen dann auf die Straße und den Goldsteinbach über. Nach mehreren Brüchen des maroden, aus Bauschutt aufgeschütteten und von inzwischen gefällten Bäumen durchwurzelten Damms sind die Bruchstellen als provisorische Überläufe in den Goldsteinbach hergerichtet.

Unterhalb der Panzerteiche unterquert der Goldsteinbach im Distrikt Hohe Wiese wieder die Straße. Unmittelbar nach der Brücke befindet sich die Ablaufschwelle zur Beschickung des ausnahmsweise baugenehmigten Stickelmühlteichs, der auch über die Erlaubnis zur Wasserentnahme aus dem Rambach verfügt. Die ursprünglich zwei, oberhalb des Bachs liegenden Stickelmühlteiche wurden zwischen 2011 und dem Frühjahr 2013 im Auftrag des kommunalen Umweltamts verkleinert und mit einem stabilen Damm an der Bachseite versehen. Der kleine, obere Aufzuchtteich entfiel. Bei dieser Gelegenheit erhielt der Goldsteinbach auf einer Strecke von ca. 180 m durch Renaturierung ausreichend Platz für die eigendynamische Gewässerentwicklung, auch auf Kosten des vom Grünflächenamt aufgegebenen, rechts angrenzenden Spielplatzes. Oberhalb des umzäunten Pachtgeländes wurde ein Feuchtbiotop angelegt. Die Baukosten für die Bachrenaturierung und den Teichumbau betrugen insgesamt 240.000 €, das Land Hessen erstattete 100.000 € vor allem für die Arbeiten an dem Bachabschnitt. Nach dem Umbau bzw. der Verkleinerung der Stickelmühlteichanlage verblieb ein Teichvolumen von 900 m³. Die Anlage befindet sich in der Verwaltung der Abteilung Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer des Umweltamtes (3609) und ist an den Angelsportverein 1960 Wiesbaden verpachtet. Die Zuständigkeit für die Genehmigungs- und Ausführungsplanung des Umbaus der Anlage wurde vom Amtsleiter des Umweltweltamtes auf die chronisch unausgelastete, aber fachlich einschlägig unerfahrene und unengagierte Abteilung Altlasten (neuerdings Umwelttechnik) des Umweltamtes übertragen, ein für das Umweltamt nicht untypischer Vorgang.

Der weitgehend unbeschattete Stickelmühlteich wärmt sich im Vergleich zur Temperatur des Bachwassers deutlich auf. Für die Haltung von Bachforellen wird das Wasser zu warm, daher pflegt der Verein vorallem amerikanische Regenbogenforellen und einige Karpfen, daneben nicht für die Nutzung bestimmte einheimische Fischarten. Die Aufwärmung des Teichwassers wirkt sich unterhalb des Teichablaufs ungünstig auf die Temperatur des Goldsteinbachs aus. Um die Fischausbeute konkurriert der Verein mit Kormoranen und Graureihern.

Unterhalb der Stickelmühlteiche kommt der Bach wieder auf die Westseite der Straße und fließt, mehrfach von Hauszugängen überbrückt, zwischen Ufermauern eingezwängt und mit fester Sohle, auf die Ostpreußenstraße zu. Bis zur Mündung in den Rambach folgt das vollständig hart ausgebaute Bachbett entlang einer Häuserzeile am Rand der Ostpreußenstraße in Wiesbaden-Sonnenberg.

Aufnahmen vom 18.07.2014, 03.06., 16.10., 31.10. und 15.11.2018 sowie 18.07.2014 und 20.09.2007

- Ausgetrockneter Quelltopf des Goldsteinbachs; 15.11.2018

- Oberlauf des Goldsteinbachs

- Oberlauf des Goldsteinbachs

- Oberlauf des Goldsteinbachs

- Oberlauf des Goldsteinbachs

- Oberlauf des Goldsteinbachs

- Oberlauf des Goldsteinbachs

- Oberlauf des Goldsteinbachs

- Oberlauf oberhalb Wirtschaftsweg

- Oberlauf oberhalb Wirtschaftsweg

- Querung des Waldwirtschaftswegs

- Durchlass mit geringrer Kapazität

- Trockenes Gewässerbett unterhalb des Wirtschaftswegs

- Trockenes Gewässerbett unterhalb des Wirtschaftswegs

- Zulauf Nr. 1 aus Westen

- Sturmschäden: Wurzelteller einer Fichte am Wegrand

- Goldsteinbach ohne Abfluss: 15.11.2018

- Sturmschäden: Eschen und Schwarzerlen: 31.10.2018

- Eschenstamm

- Sturmschäden: Eschen und Schwarzerlen

- Waldweg parallel zum Bach

- Schiefstehende Schwarzerle

- Waldwiese östlich des Bachs

- Bachfurt: Geringer Abfluss im Bachbett

- Ansitz am Bachrand: 31.10.2018

- Gehölzsaum aus Schwarzerlen

- Furt: Geringrer Abfluss

- Goldsteinbach unterhalb des Waldwegs, 15.11.2018

- Goldsteinbach unterhalb des Waldwegs, 15.11.2018

- Goldsteinbach unterhalb des Waldwegs, 31.10.2018

- Herausgerissener, blau markierter Grenzstein am Bachrand, 31.10.2018

- Herausgerissener, blau markierter Grenzstein am Bachrand, 31.10.2018

- Herbststimmung im Goldsteintal, 31.10.2018

- Trinkwassergewinnungsanlage Südstollen zwischen Waldweg und Bach, 15.11.2018

- Hinweis von Hessenwasser

- Hinweisschild auf die Zone 1 des Trinkwasserschutzgebiets, 31.10.2018

- Annähernd trocken gefallener Goldsteinbach untrerhalb der TWGA im Wolfsschrecken, 31.10.2018

- Annähernd trocken gefallener Goldsteinbach untrerhalb der TWGA im Wolfsschrecken, 31.10.2018

- Froschklappe der Abschlagleitung der Südgalerie der TWGA, 15.11.2018

- Hernstlaub auf dem Waldboden, 15.11.2018

- Goldsteinbach unterhalb der TWGA, 31.10.2018

- Herausgerissener Grenzstein im Bachbett, 31.10.2018

- Blick vom Waldweg auf die beiden oberen, trockenen Teiche der Von-Seck-Teichanlage, 15.11.2018

- Goldsteinbach beim Eintritt in die Teichanlage, 31.10.2018

- Goldsteinbach unterhalb der maroden Einzäunung der Teichanlage, 31.10.2018

- Goldsteinbach unterhalb der maroden Einzäunung der Teichanlage, 06.07.2016

- Goldsteinbach unterhalb der maroden Einzäunung der Teichanlage, 06.07.2016

- Oberer, trockener Teich der von-Seck-Teichanlage, 31.10.2018

- Oberer, trockener Teich der von-Seck-Teichanlage, 31.10.2018

- Oberer, trockener Teich der von-Seck-Teichanlage, 31.10.2018

- Oberer, trockener Teich der von-Seck-Teichanlage, 31.10.2018

- Oberer, trockener Teich der von-Seck-Teichanlage, 31.10.2018