19

México-Reise vom 03. bis 31. Oktober 1988, erster Abschnitt: Halbinsel Yucantan, Bundesstaaten Yucatan, Quintana Roo und Campeche

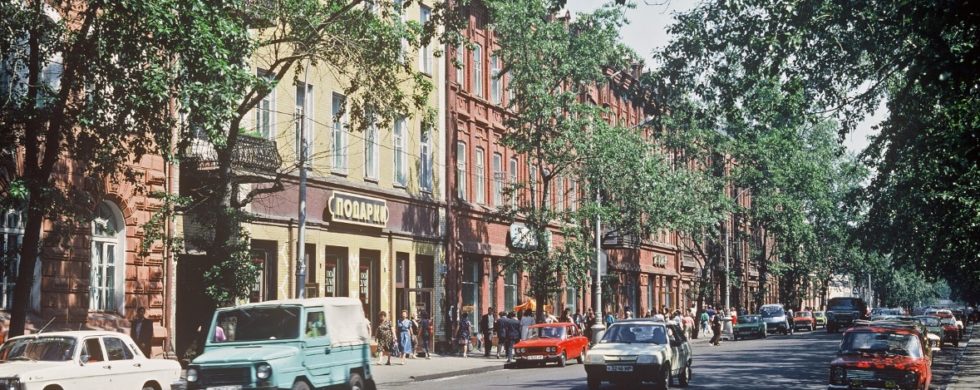

Erste Station war Mérida im méxikanischen Bundesstaat Yucatan, Unterkunft hatten wir im zentral gelegenen Hotel Caribe in der Calle 58 Ecke 59. Vom Dachgarten hatte man den Blick in den Innenhof des Hotels, auf die Catedral San Ildefonso und die unaufgeräumten Dächer der Umgebung. Zweimal besuchten wir 2 nahegelegenen, florierenden Märkte, den Mercado Municipal (Stadtmarkt) für Kunsthandwerk und den Markt La Unica Vallisoletana in einem Arkadengebäude. Bemerkenswert waren die bunten Obststände, u.a. mit den grünschaligen, gelbfleischigen, aber reifen Apfelsinen, die in México wachsen. Maya-Frauen aus der Umgebung trugen ihre Trachten. Mérida war damals nicht unbedingt eine schöne Stadt (und ist es wahrscheinlich auch heute nicht), es gab abgesehen vom lebhaften, bunten Markt einige gut erhaltene, protzige Bauten am Paseo de Montejo (Museo de Anthroplogy and History, Palacio Canton, El Museo Casa Montejo, Las casas gemelas, die Zwillingshäuser ehemaliger reicher Haziendadores) und daneben viele Straßen mit eher einfachen, improvisierten, oft heruntergekommenen, vom feuchten Tropenklima zusätzlich gestressten Gebäuden, mit dazu passenden, mehr oder weniger kaputten Autos. Die entsprechenden Aufnahmen sind in der 56. Straße gemacht.

Am 04. Oktober fuhren wir mit unserem Mietwagen die Straße in Richtung Progresso. Unterwegs hielten wir bei einer Henequen verarbeitenden Fabrik. Henequén-Agaven wurden auf Feldern der Umgebung angebaut, wir sahen 2 Tage später den Ernte- und Ladevorgang an der Straße nach Puerto Juarez, jetzt aber das Laden der Brechmaschine zur Gewinnung der Blattfasern und die zum Trocknen in der Sonne aufgehängten, stinkenden Henequén-Fasern. Ein Fabrikarbeiter, augenscheinlich ein Maya mit einem sehr markanten Gesicht, gestattete ihn zu fotografieren. Unser Tagesziel waren die Ruinen von Dzibilchaltún, eine wenig besuchte, aber ausgesprochen interessante Ausgrabungsstätte der Maya-Kultur. Auf Grund technischer Probleme (der Film in der Camera wurde nicht transportiert) gibt es kaum Aufnahmen von diesem Besuch, den 1992 fotografisch mit mehr Erfolg wiederholten.

Eine Seitenstraße von Hunderten , wenn nicht Tausenden handgroßer Vogelspinnen in beiden Richtungen überquert. Hielten wir an und öffneten die Autotür, so wurde das von ihnen registriert und sie gingen in Abwehrstellung. Ein ungewöhnlicher, etwas gruseliger Anblick.

Am 05. Oktober waren das berühmte Uxmal und das weniger besuchte Labná unsere Ziele. Das technische Problem bestand auch noch in Uxmal, so dass nennenswerte Fotografien erst 4 Jahre später zustande kamen. Gegen Abend kamen wir nach einem ergiebigen Regen bei der Ausgrabungsstätte von Labná an. Freigelegte Gebäude der Maya-Stadt waren teilweise in keinem guten Zustand, manches war noch nicht ausgegraben. Beim Visitorcenter schnitzten Maya-Künstler aus weichem Zedernholz Götterrelieffiguren.

Der Besuch der ebenfalls berühmten Ausgrabungsstätte Chitzén Itza folgte am 06. Oktober. Wir fuhren über Katumil, kauften dort von einem Maya-Mädchen mit dem Namen Mari Apfelsinen, kamen durch Libre Union und schließlich ans eigentliche Ziel. Im ausgegrabenen und restaurierten Zentrum des einstigen Maya-Stadtstaats gibt es im ehemaligen Macht- und Religionszentrum imposante Bauten, die mit unpassenden spanischen Namen wie z.B. El Castillo (Pyramide de Kukulcan) bezeichnet werden. Von den Häusern des einfachen Volks ist dagegen nichts geblieben. Wir wiederholten eine Erfahrung, die wir bereits in Uxmal gemacht hatten: Maya-Pyramiden sind ziemlich steil gebaut. Dennoch geht der Aufstieg bis zur Plattform der neunstufigen Pyramide, wenn man sich an der ausgelegten Kette gut festhält, recht zügig. Etwas anderes ist der Abstieg, vorallem der erste Schritt von der Plattform herunter kostet eine gewisse bis beträchtliche Überwindung. Doch die Aussicht vom Tempel auf der Pyramide auf den sog. Kriegertempel, den Ballspielplatz mit dem Jaguartempel, weitere Bauten des Areals und den niedrigen, auf Kalkfels wachsenden, laubwerfenden Urwald lohnt die Anstrengung.

In dem von der Außenwelt abgeschotteten Hotel der Kette Villa Archeologico unweit der Ausgrabungsstätte von Chitzen Itza fühlten wir uns eher deplaziert. Die Pyramide von Chitzen Itza überragt den in der Trockenzeit weitgehend kahlen, hellgrauen, skelettartigen Wald, sie ist daher weithin zu sehen. In der Umgebung des Hotels werden Bananen, Papaya und Vanille angebaut. Ein Blickfang außerhalb der Hotelmauern war ein imposanter alter Jacarandabaum, mit von Stürmen halbierter Krone immer noch deutlich höher als der umgebende Wald und bewachsen mit Tausenden von Bromeliengewächsen.

An Valladolid, den ersten größeren Ort auf der Weiterreise am 07. Oktober, erinnere mich nur schemenhaft: Schäbige Häuser entlang der Hauptstraße und im Zentrum eine große Kirche. Die kerzengerade Straße zwischen Cobá und Tulum (Bundesstaat Quintana Roo) an der Küste führte durch den für weite Teile der Halbinsel Yucatan typischen kurzstämmigen, knorrigen Urwald. Einmal hielten wir bei einer windschiefen Hütte, ein anderes Mal bei einem von Geiern in Beschlag genommenen Baum. Es war bereits nach 18 Uhr und dunkel und wir wurden unsicher, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Wir nahmenn einen Anhalter auf und erhofften uns von ihm einen Hinweis auf die Straße nach Tulum. Wie sich zeigte, leitete uns der Tramper in eine andere, ihm genehme Richtung. Als der Verdacht zur Sicherheit wurde, musste er den Wagen verlassen, wir wendeten und fanden schließlich ein Strandhotel in Akumal, dessen einzige Gäste wir in dieser Nacht waren. Die Bungalows standen noch, aber die nähere Umgebung war durch den Hurrican Gilbert ein paar Tage vorher arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Es war eine schwülwarme, auf Grund dichter Bewölkung tief dunkle Tropennacht. Am Geländer bewegten sich schwerfällig Nashornkäfer von der Größe einer Maus und mittelgroße Krabben versuchten hartnäckig auf der Suche nach Nahrung in unseren Raum zu gelangen.

Der nächste Morgen begann grau und regnerisch; wir konnten nun besser sehen, mit welcher Heftigkeit der Sturm gewütet hatte. Viele Kokospalmen am Strand hatten ihre Kronen eingebüßt und Wind und Wellen hatten Müll aller Art an der Wasserfront aufgehäuft. Nach und nach verstärkten sich die Pastellfarben von See und Himmel und mittags leuchtete die See im tief Türkisblau unter einem wolkenlosen Himmel. Die Mayastadt Tulum wurde auf felsigem Gelände über der Steilküste errichtet. Die Zeremonialbauten sind weniger spektakulär im Vergleich zu Uxmal oder Chichen Itza, dennoch einen Besuch wert.

Noch am gleichen Tag, dem 08. Oktober, setzten wir die Fahrt von Tulum nach Felipe Carillo Puerto fort. Der Urwald, soweit er noch existiert, wächst hier etwas üppiger als in Yucatan. Oft war entlang der Straße 307 nur ein schmaler Baumstreifen stehen geblieben und die Flächen dahinter waren für die Landwirtschaft gerodet worden. Unser Etappenziel war Francesco Escarceger im Bundesstaat Campeche, ein Ort, der allgemein als hässlich und unsehenswert beschrieben wird. Ein halbwegs gutes Hotel war dort nicht geboten und so verbrachten wir die feuchtwarme Nacht in einem billigen, aber überdurchschnittlich kaputten Raum mit klammer Bettwäsche.

Der folgende Morgen sah uns müde und unfröhlich. Für das Frühstück nahmen wir an einem Tisch mit speckiger Plastikdecke vor einer wenig einladenden Bar am Ortsausgang Platz. Über das méxikanische Frühstück konnten wir uns jedoch keinesfalls beklagen. Die Straße 186 nach Villahermosa querte einen wasserreichen, glasklaren Bach, eingebettet in üppige Vegetation; Fächerpalmen fielen besonders auf. Die Gegend am Rio Candelaria war überschwemmt, Reiter patrollierten in den Weideflächen, ihre Pferde bis zum Hals im Wasser. Auch die Straße stand unter Wasser und das Durchkommen schien ungewiss. Wir beobachteten ein paar Autos, die es schafften und schließlich waren auch wir erfolgreich. Zwischen dem Rio Candelaria und dem großen Fluss Usumacinto erstreckt sich sumpfige Ebene, Lebensraum für viele Wasservögel. Beiderseits der Straße sind Kanäle angelegt. Der Rio Usumacinto, u.a. Heimat der als Aquarienfische geschätzten Platies (Xiphophorus maculata), war durch Hochwasser mächtig angeschwollen.

Fortsetzung in der Galerie Chiapas

- Hotel Caribe, Innenhof

- Hotel Caribe, Innenhof

- Hotel Caribe, Innenhof

- Hotel Caribe, Innenhof

- Hotel Caribe, Innenhof

- Catedral de San Ildefonso

- Catedral de San Ildefonso

- Unaufgeräumte Dächer in der Umgebung des Hotels Caribe

- Mercado Municipal (Stadtmarkt)

- Mercado Municipal (Stadtmarkt)

- Obststände am Mercado Municipa

- Traditionell gekleidete Majafrau, Stand mit u.a. Méxikanische Apfelsinen

- Mercado Municipal

- Mercado Municipal

- Markt La Unica Vallisoletana, kenntlich an den Arkaden

- Markt La Unica Vallisoletana, kenntlich an den Arkaden

- Markt La Unica Vallisoletana, kenntlich an den Arkaden

- Museo de Anthroplogy and History, Palacio Canton am Paseo de Montejo

- Merida

- Merida, 56. Straße

- Mérida

- Mérida

- Mérida

- Mérida

- Mérida

- Mérida

- Mérida

- Mérida

- Mérida

- Mérida

- Mérida

- Henequen-Fabrik

- Zum Trocknen aufgehängte Henequen-Fasern

- Angestellter einer Henequén-Fabrik an der Straße nach Progreso

- Henequen-Ernte

- Henequen-Agave

- Uxmal

- Uxmal: Besteigen der Napfpyramide

- Weiblicher Schwarzer Leguan (Ctenosauro spec. )auf dem Gelände von Uxmal

- Weiblicher Schwarzer Leguan (Ctenosauro spec. )

- Jungtier des Schwarzen Leguans (Ctenosaura spec.

- Hütte bei Labná

- Tropenregen

- Tropenregen

- Labná: Eingangsbereich, Schnitzen von Götterfiguren aus Weichholz

- Labná: Eingangsbereich, Schnitzen von Götterfiguren aus Weichholz

- Labná: Eingangsbereich, Schnitzen von Götterfiguren aus Weichholz

- Ausgrabungsstätte Labná: Westseite des Torbogens

- Labná: Observatorium

- Labná: Observatorium

- Labná: Observatorium

- Labná: Palast

- Labná

- Labná

- Labná

- Labná

- Mädchen Mari, Katunil

- Mädchen Mari, Katunil

- Mädchen Mari, Katunil

- Kirche in Katunil

- Katunil

- Chichén Itza: Ballspielplatz und Jaguartempel

- Ballspielplatz

- Jaguartempel

- Kriegertempel mit dem sog. Tausendsäulenkomplex

- Quetzalcóatl (Gefiederte Schlange) am Fuß des Tempels des Kukulcan

- Pfeilerhalle des Kriegertempels mit Chacmool

- Pyramide mit dem Tempel des Kukulcan (El Castillo)

- Pyramide mit dem Tempel des Kukulcan (El Castillo)

- Pyramide mit dem Tempel des Kukulcan (El Castillo)

- Pyramide mit dem Tempel des Kukulcan (El Castillo)

- Besteigung der Pyramide mit dem Tempel des Kulkulcan

- Besteigung der Pyramide mit dem Tempel des Kulkulcan

- Besteigung der Pyramide mit dem Tempel des Kulkulcan

- Plattform mit dem Tempel des Kukulcan

- Tempel auf der Pyramide des Kukulcan

- Tempel auf der Pyramide des Kukulcan

- Ausblick von der Plattform des Kukulcan-Tempels auf den umgebenden Trockenwald

- Laubwerfender Tropenwald

- die Säulen des Tempels des Kukulcan laufen in Schlangenköpfen aus

- die gefiederte Schlange: Quetzalcóatldie Säulen des Tempels des Kukulcan laufen in Schlangenköpfen aus

- Jaguartempel und El Castillo

- Jaguartempel und El Castillo

- Jaguartempel

- Jaguartempel

- Tzompantli oder Schädelmauer

- Cenote von Chichén Itza

- Jacarandabaum mit unzähligen Bromelien- und Farngewächsen

- sog. Castel von Chichén Itza, gesehen vom Hotel Villa Archeologica

- sog. Castel von Chichén Itza, gesehen vom Hotel Villa Archeologica

- Grotte bei Chichén Itza

- Bananenstauden

- Unreife Bananen

- Papaya

- Hauptstraße in Valladolid, großer Kirchenbau

- Valladolid

- Kerzengerade Straße durch Buschwald in Quintana Roo

- Windschiefe Hütte an der Straße nach Tulum

- Männlicher Nashornkäfer in der Größe einer Maus, Strandhotel Akumal

- Von einem Tropensturm mitgenommenes Strandhotel, Akumal

- Vom Sturm geköpfte Kokospalmen

- Kokospalme, die den Sturm unbeschadet überstanden hat

- Tulum: Der große Tempel oder „El Castillo“ bezeichnet

- Historische Maya-Küstensiedlung Tulum

- Küste bei Tulum

- der Große Tempel von Tulum oder El Castillo

- Küste bei Tulum

- Blick aus einem Straßenrestaurant am Ortsausgang von Francesco Escarceger

- Francesco Escarceger: Straße 186 nach Villa Hermosa in Campeche

- Die Straße 186 quert einen abflussreichen, klaren Bach mit Fächerpalmen in der Uferzone

- Überschwemmte Weideflächen am Rio Candelaria

- Reiter, mit Pferden bis zum Hals im Wasser, kontrollieren die überschwemmten Weiden

- Überschwemmte Straße 186 nach Villahermosa

- Sumpflandschaft zwischen dem Rio Candelaria und dem Rio Usumacinto

- Wasservogelbiotop

- Kanäle begleiten beiderseits die Straße

- Rio Usumacinto mit Hochwasserführung

19

Sierra de Zapotitlán (Kakteenwälder), Hochland nördlich Tehuacán, südlich von Esperanza (Agaven, Yuccas und Opuntien), Puebla (Stadt), Cholula, Große Pyramide von Cholula mit Kirche;

Blumenfelder, ausgetrockneter Fluss bei Jonacatepec/Amayucca (Felder, Opuntien, Säulenkakteen), Izucar de Matamoros, Trockenbuschwald mit Riesenkandelaberkakten bei Agua Dulce, östlich Tepexco: Ausblick auf den Popocatepetl

16. bis 17. und 26. Oktober 1988

Am Nachmittag des 16. Oktober überquerten wir vor Teotitlán del Camino die Grenze von Pueblo. Die Mex 131 (oder 135) nach Nordwesten in Richtung auf Tehuacán führt durch eine ausgedehnte Ebene, im Westen begrenzt durch die hinter bewaldeten, grünen Vorbergen aufragenden schroffen Gebirgsketten der Sierra de Zapotitlán, im Osten steigt das Gelände allmählich zu Hügeln mit abgerundeten, rotbraunen Sandsteinkuppen an, die den Blick auf die dahinterliegende Sierra de Sangolica verdeckten. Die Felderwirtschaft der höheren Lagen des Cañon de Tomellin in Oaxaca hatten wir hinter uns gelassen, rechts der Straße war jetzt Weideland; die Ziegen hatten die Laubsträucher ziemlich dezimiert, jedoch nicht die Kakteen. Am Fuß einer im Licht des Nachmittags rot aufleuchtenden Sandsteinfestung verdichteten sich Säulenkakteen zu einem Wald aus graugrünen Stangen, der bis an den Rand der Felsen heranreichte. Zu welcher Art die teilweise über 10 Meter hoch aufragenden, gering verzweigten Kakteen gehörten, ließ sich auf die Entfernung nicht feststellen; für eine nähere Untersuchung fehlte uns leider die Zeit, denn wir hatten unser Etappenziel, die Stadt Puebla noch lange nicht erreicht.

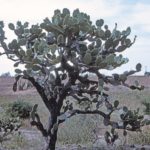

Nordwestlich von Tehuacán steigt das Gelände von 1600 m Meereshöhe um zirka 600 m zu einer Hochebene (z.B. liegt der Ort Tepeaca auf 2240 m Meereshöhe) an und der Charakter der Landschaft ändert sich deutlich. Wir fuhren nun auf der Mex 150, die sich östlich von Tecamachalco der gleich bezeichneten Cuota (Autobahn) von Cordoba nach México City annähert und vor Puebla südlich parallel verläuft. Bei Esperanza nahmen wir uns noch einmal die Zeit für einen Stop. Die Kälte ließ uns frösteln, eine nahe, kahle, am Horizont bewaldete Hügelkette wirkte im Nebel grau, durchzogen von breiten hellen, fast weißen Fahrspuren. In Straßennähe gab es zwischen Maisfeldern verstreute Bäume, auf einem an die Straße angrenzenden Geländestreifen wuchsen keine Säulenkakteen, aber Optuntiensträucher, stattliche Agaven und baumartige Yuccas. Ziemlich müde erreichten wir am Abend unser Hotel in Puebla.

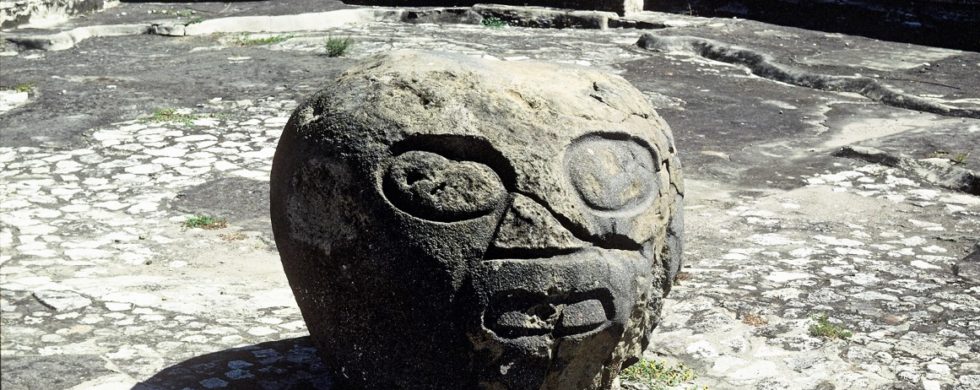

Für Puebla war nur eine Nacht eingeplant, doch vor der Weiterfahrt am 17. Oktober nach México City wollten wir uns noch einen Eindruck von der großen Pyramide Tepanapa in Cholula 10 Kilometer westlich von Puebla machen. Dieses Bauwerk im 4. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung begonnene Bauwerk, das eher wie ein Berg wirkt, gilt hinsichtlich ihres Volumens als größte Pyramide, die jemals erbaut wurde, größer als die Cheops-Pyramide in Ägypten. Zur Zeit der spanischen Eroberung unter Cortez Anfang des 16. Jahrhunderts war Tepanapa von Ablagerungen und Bewuchs überdeckt. Cortez ließ auf dem Berg eine Kirche bauen. Archäologen haben Bereiche der Basis von Tepanapa freigelegt und rekonstruiert und dabei u.a. eine runde, einen Kopf darstellende olmekische Steinplastik gefunden. Um die älteren, immer wieder überbauten Pyramiden im Inneren zu erkunden, wurden zahlreiche Tunnels angelegt. Wir kauften Tickets für den Besuchertunnel und machten uns auf den etwa 15-minütigen Durchgang, der einen Eindruck von den versteckten Struturen vermittelt. Weniger interessiert an der Kirche auf, wollten wir uns den Ausblick nicht entgehen lassen und stiegen den an der Nordwestecke der Pyramide beginnenden Pfad zur Plattform hinauf. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel sahen wir hinab zu den bescheidenen Wohnhäusern von Cholula, dazwischen etliche von der spanischen Kolonialmacht hinterlassene Kirchen, auf frisch gepflügte, braune Felder, auf die grünen Beete des hier verbreiteten Gartenbaus und die orangefarbenen Rechtecke der Tagetesfelder am Ortsrand vor nahegelegenen, schütter bewaldeten Hügeln. Hohe Wolkenbänke türmten sich im Westen auf, die darin verborgenen, Vulkanberge den 5452 Meter hohen Popocatepetl, den Schwestervulkan Itztaciuatl und den Vulkan Orizaba konnte man meist mehr ahnen als sehen.

Als wir genug von der archäologischen Zone hatten, fanden wir gute Plätze im Restaurant Suez unter den Arkaden um den Zócalo von Cholula. Wir wussten das schäumende méxikanische Bier, das in geeisten Krügen auf den Tisch kommt, bereits sehr zu schätzen und bestellten uns zum Essen Negra Modelo, das Dunkle, der Brauereigruppe Grupo Modelo. (Leider sind die in den USA nach dortigen Regeln hergestellten Exportvarianten u.a. für den deutschen Markt nicht zu empfehlen).

Am 26.Oktober, wir hatten Quartier in einem Hotel im Zentrum von Cuernavaca (Bundesstaat Morelos) genommen, unternahmen wir eine Fahrt über Cuautla de Morelos nach Izucar de Matmoros und kamen damit zurück in den Südwesten des méxikanischen Bundesstaats Puebla. Westlich des Abzweigs von der Mex 140 zu dem Örtchen Jonacatepec, noch in Morelos, motivierten uns Hirsefelder und vorallem Felder mit auffälligen roten Blumen zum Halten für einen Fotostop. Um mehr in die Landschaft einzudringen fuhren wir von der Mex. 140 in Richtung Jonacatepec ab; wir hielten südlich des Ortes bei einer Bogenbrücke über einen ausgetrockneten Flusslauf und folgten zu Fuß einem Feldweg entlang des Flussbetts, stiegen auch hinab in das Schotter- und Geröllbett, nur an besonders tiefen Stellen stand noch Wasser. Am Ufer standen zwischen belaubten und kahlen Sträuchern einige große Optunien und Säulenkakteen, besonders die alten Opuntiensträucher wiesen Spuren zurückliegender Brände auf. Umgeknickte Maisstauden auf den Feldern waren noch nicht abgeerntet, ocker- und hellgelb gestreifte Kürbisse lagen auf der trockenen, dunklen Erde.

Nach diesem Abstecher kamen wir mittags nach Izucar de Matamoros. Für das Mittagessen wählten wir ein Restaurant an der Zufahrtstraße zum Zentrum; das Essen war nicht übel, wir hatten allerdings unseren Kampf mit den Seefood-Komponenten auf den Tellern. In Matamoros hielten wir uns nicht weiter auf sondern machten uns auf den Rückweg. Wenige Kilometer westlich der Stadt, bei dem Örtchen Agua Dulce, erlaubte ein nördlich abgehender Schotterweg erneut das Eindringen in die Landschaft. Wir bogen in einen Feldweg mit grasbewachsenen Mittelstreifen ein, der auf ein bescheidenes Gehöft zuführte, bereuten diese Entscheidung aber bald, da die Fahrspuren immer tiefer wurden und der Bewuchs des Mittelstreifens heftig am Bodenblech des Autos schabte. Während wir mit dem Wendemanöver beschäftigt war, kam uns ein Junge mit einem Esel entgegen, beladen mit großen, verbeulten Wasserkannen aus Aluminium. Vermutlich verirrten sich nicht oft ausländische Besucher in die Nähe seines Hauses und so befragte uns der Junge sehr interessiert nach dem Woher und Wohin. Wir sollten mitkommen, hatten aber andere Pläne, waren bald zurück auf dem Schotterweg und bewegten uns weiter auf ein paar mit weithin sichtbaren Riesenkakteen bestandene Hügel zu. Am Fuß der Hügel wuchs ein fast undurchdringliches Gestrüpp aus hohen, trockenen Stauden, Sträuchern, einzelnen herausragenden, belaubten Bäumen mit papierartiger, rotbrauner Rinde, Opuntien mit baumartigen Wuchs und den gewaltigen Orgelpfeifen der Säulenkaktusart Pachycereus weberi. Zwischen dem Fahrweg und dem Rand des dichten Trockenwaldes gab es einen Geländestreifen mit kümmerlichen Maisanbau und kurzem, braunen Gras; dort präsentierte sich gänzlich freigestellt eine der schönsten Orgelpfeifengestalten, ein Platz zum Rasten, Schauen und Fotografieren.

Die Dämmerung setzte ein und wir waren auf unserem Rückweg noch nicht weit gekommen. Noch auf dem Schotterweg, hatten wir einen beeindruckenden Größenvergleich zwischen unserem Mietwagen und einen ihn hoch überragenden Pachycereus weberi am Wegrand. Östlich von Tepexco, oberhalb des Tals des Rio Nexapa, ging der Blick ungehindert über das Flusstal und mit dichten Trockenwald tragend Hügel bis zum gewaltigen, über allem thronenden Vulkankegel des Popocatepetls, der sich bei Einbruch der Nacht gerade aus den dichten Wolken geschält hatte, die ihn meist einhüllen.

Fortsetzung in der Galerie México City, Bundesstaat México

- Weideland im Südosten von Puebla

- Blick auf die Sierra de Zapotitlán

- Wald aus Säulenkakteen unter einer Sandsteinkuppe östlich der Mex 131

- Wald aus Säulenkakteen unter einer Sandsteinkuppe östlich der Mex 131

- Agave spec. nördlich von Tehuacán an der Mex 150

- Yucca spec. an der Mex. 150

- Straße mit Bahnübergang Nähe Zócala von Cholula

- Modelo negra

- müder Hund am Sockel der Kirche auf der Pyramide von Cholula

- Rekonstruierte Strukturen an der Basis der großen Pyramide von Cholula

- Olmekischer Steinkopf vor dem Sockel der Pyramide

- Ausblick von der Kirchenplattform auf der Pyramide Tepanapa

- Ausblick auf den Vulkan Popocatepetl

08

Rundgang vom Ort Erlensee über die Kinzig-Brücke in das Naturwaldreservat Erlensee („hier entstzeht der künftige Urwald“) mit dem Kinzig-Altarm Lache und mehreren im Sommer ausgetrockneten Gewässergräben.

04. August 2019

13

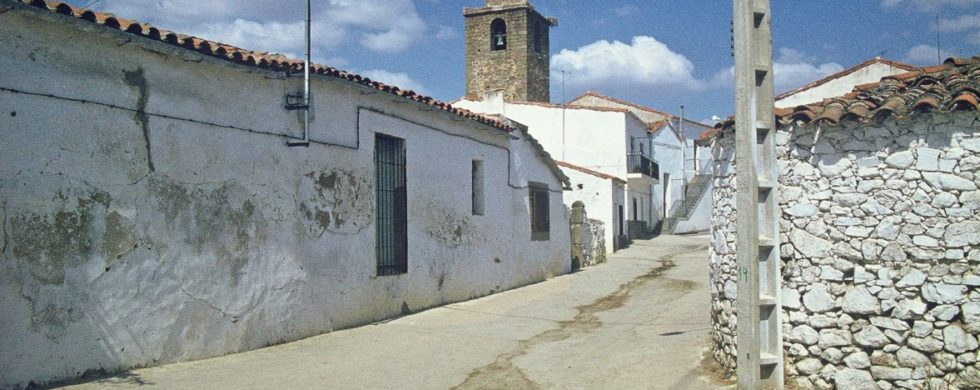

Bilder einer Spanienreise mit den Stationen Oropesa bei Castellon (Valencia), Villajoyosa bei Benidorm (Valencia), Puerto Lumbreros (Murcia), Granada (Andalusia), Ronda (Andalusia), Puerto de Santa Maria (Andalusia) und Talavera de la Reina (Castilla de la Mancha).

Aufnahmen vom Juli 1983

- Bauernhaus bei Llagostera, Catalunya

- Säulenkaktus am Eingang

- Säulenkaktus

- Angefressene Blüte

- Pinien bei Llagostera

- Agaven (Agave americana) mit Blütenständen bei Llagostera

- Agaven (Agave americana)

- Llagostera (Catalunya)

- Las Ramblas, Barcelona (Catalunya)

- Las Ramblas, Barcelona

- Callosa

- Agave mit Blütenstand (Agave americana) bei Castellon (Valencia)

- Mandelbaumplantage bei Castellon

- Mandeln

- Mandeln

- Zitronenplantage bei Callosa (Valencia)

- Trockental mit Oleander bei Castellon

- Strand beim Campingplatz Serentino bei Benidorm

- Castel von Guadalest (Valencia)

- Opuntien an der Straße bei Callosa

- Opuntien

- Unreife Opuntienfrüchte, bei Villajoyosa (Nähe Benidorm)

- Unreife Opuntienfrüchte, bei Villajoyos

- Agave, Villajoyosa

- Rhizinosfrüchte, bei Villajoyosa

- Unreife Mandarinen, bei Villajoyosa

- Zitronen, bei Villajoyosa

- Zitronen, bei Villajoyosa

- Puerto Lumbreros

- Ausgetrockneter Fluss am Rand des Stadtparks (ehemalige Oase), Elche (Provinz Valencia)

- Euphorbien, Stadtpark Elche

- Stadtpark Elche

- Dattelpalmen, Stadtpark Elche

- Dattelpalmen, Stadtpark Elche

- Stadtpark Elche

- Stadtpark Elche

- Stadtpark Elche

- Blühende Yucca, Stadtpark Elche

- Blühende Yucca, Stadtpark Elche

- bei Lorca

- bei Lorca

- bei Lorca

- Landschaft bei Puerto Lumbrero, Abendlicht

- Landschaft bei Puerto Lumbrero, Abendlicht

- Landschaft bei Puerto Lumbreros

- Landschaft bei Puerto Lumbreros

- Landschaft bei Puerto Lumbrero

- Tal mit Höhlenwohnungen bei Cullar de Baza

- Höhlenwohnungen bei Cullar de Baza

- Höhlenwohnungen bei Cullar de Baza

- Höhlenwohnungen bei Cullar de Baza

- Höhlenwohnungen bei Cullar de Baza

- bei Guadix

- bei Guadix

- bei Guadix

- bei Guadix

- bei Guadix

- bei Guadix

- bei Guadix

- Blick auf Guadix

- bei Guadix

- Olivenbaum am Fuß der Sierra Nevada

- Straße von Granada zum Pico Veleta in der Sierra Nevada

- Straße von Granada zum Pico Veleta in der Sierra Nevada

- Straße von Granada zum Pico Veleta in der Sierra Nevada

- Parque Nacional Sierra Nevada, Pico Veleta, zweithöchster Berg Spaniens

- Straße unterhalb des Pico Veleta

- Sierra Nevada

- Straße zum Pico Veleta

- Straße zum Pico Veleta

- Ausblick vom Pico Veleta

- Observatorium, Pico Veleta

- Sendeanlagen am Pico Veleta

- Gipfeleinöde, Pico de Veleta

- Gipfeleinöde

- Distel

- Distel

- Fließgewässer unterhalb des Gipfels, Müll

- Disteln, Blaue Holzbiene (Xylocopa violaceae)

- Disteln, Blaue Holzbiene

- Fingerhut

- Fingerhut

- Granada

- Alhambra

- Alhambra

- Alhambra

- Granada

- Granada, Roma-Viertel, Höhlenwohnungen

- Granada, Roma-Viertel

- Granada, Roma-Viertel

- Granada, Roma-Viertel

- Granada, Roma-Viertel

- Agaven, Opuntien

- Agaven

- Tal südlich von Granada

- Tal südlich von Granada

- Tal südlich von Granada

- Tal südlich von Granada

- Tal südlich von Granada

- Alhambra

- Alhambra

- Alhambra, Säulengänge

- Alhambra, Säulengänge

- Alhambra, Säulengänge

- Alhambra, Säulengänge

- Alhambra

- Alhambra, Außenmauer

- Alhambra, Außenmauer

- Alhambra

- Alhambra

- Ausblick von der Alhambra auf Granada

- Ausblick von der Alhambra auf Granada

- Ausblick von der Alhambra auf Granada

- Ausblick von der Alhambra auf Granada

- Ausblick von der Alhambra auf Granada

- Ausblick von der Alhambra auf Granada

- Gärten der Alhambra

- Gärten der Alhambra

- Malvenblüten

- Treppe in den Gärten mit offenen Wasserleitungen

- Granada

- Granada

- Granada

- Ausgetrockneter Fluss nördlich von Granada (Rio Cubillas)

- Sonnenblumenfelder westlich von Antequera (Andalusia)

- Sonnenblumenfelder

- Sonnenblumenfelder

- Sonnenblumenfelder

- Sonnenblumenfelder

- Sonnenblumenfelder

- Gegend bei Camoillos, faschistische Gravity

- Trockene Artischockenblüten, Gegend südlich Campillos (Andalusia)

- Trockene Artischockenblüten, Gegend südlich Campillos

- Artischockenblüte, Gegend südlich Campillos

- Trockene Artischockenblüten, Gegend südlich Campillos (Andalusia)

- Trockene Artischockenblüten, Gegend südlich Campillos

- Distel

- Landschaft südlich von Campillos, Sierra del Burgo (Andalusia)

- Landschaft südlich von Campillos (Andalusia)

- Landschaft südlich von Campillos (Andalusia)

- Landschaft südlich von Campillos (Andalusia)

- Landschaft südlich von Campillos (Andalusia)

- Agrarlandschaft nordöstlich von Ronda, Sierra del Burgo (Andalusia)

- Agrarlandschaft nordöstlich von Ronda, Sierra del Burgo

- Agrarlandschaft nordöstlich von Ronda, Sierra del Burgo

- Agrarlandschaft nordöstlich von Ronda, Sierra del Burgo

- Agrarlandschaft nordöstlich von Ronda, Sierra del Burgo

- Agrarlandschaft nordöstlich von Ronda, Sierra del Burgo

- Schlucht von Ronda (Andalusia)

- Schlucht von Ronda

- Mandelbäume am Fuß des Felsenson Ronda

- Schlucht und Brücke von Ronda

- Schlucht und Brücke von Ronda

- Schlucht und Brücke von Ronda

- Ausblick von Ronda

- Ausblick von Ronda

- Steineichen östlich von Algodonales (Andalusia)

- Zistrosen östlich von Algodonales

- Opuntie: Blütenknospe, Dorf östlich Zahara

- Opuntie: Blütenknospen, Dorf östlich Zahara

- Plaza von Algodonales

- Plaza von Algodonales

- Orangenbaum an der Plaza von Algodonales

- Algodonales

- Gegend bei Arcos de la Frontera (Andalusia)

- Reife Sonnenblumen bei Arcos de la Frontera

- Agrolandschaft bei Arcos de la Frontera

- Ausgetrockneter Boden

- Brennende Stoppelfelder bei Arcos de la Frontera

- Agrolandschaft bei Arcos de la Frontera

- Agrolandschaft bei Arcos de la Frontera

- Cadiz (Andalusia)

- Cadiz

- Cadiz

- Cadiz

- Cadiz, Ficos

- Cadiz, Ficos

- Cadiz, Ficos

- Puerto de Santa Maria, Burg (Andalusia)

- Puerto de Santa Maria, Burg

- Puerto de Santa Maria, Dattelpalmen

- Puerto de Santa Maria, Dattelpalmen

- Puerto de Santa Maria, Dattelpalmen

- Puerto de Santa Maria, Hafen

- Puerto de Santa Maria, Dattelpalmenallee

- Puerto de Santa Maria

- Landschaft bei Puerto de Santa Maria, Opuntien

- Opuntienblüte

- Opuntienfrucht

- Europäische Zwergpalme

- Dorf Dos Hermanas (Andalusia)

- Reisanbau bei Dos Hermanas

- Reisanbau bei Dos Hermanas

- Reisanbau bei Dos Hermanas

- Reisanbau bei Dos Hermanas

- Reisanbau bei Dos Hermanas

- Reisanbau bei Dos Hermanas

- Reisanbau bei Dos Hermanas

- Hauptbewässerungskanal

- Wehr zur Regulierung des Wasserstandes auf den Reisfeldern

- Coria del Rio am Guadalquvir

- Coria del Rio am Guadalquvir

- Coria del Rio am Guadalquvir

- El Rocia am Nordrand der Marismas (Andalusia)

- El Rocio

- Plaza von El Rocio

- El Rocio

- El Rocio

- El Rocio

- El Rocio

- El Rocio

- El Rocio

- Häuserfront am Rand der Marismas

- El Rocio

- Bau einer Uferpromenade am Rand der ausgetrockneten Marismas

- Las Marismas in der Trockenzei

- Geflügelzucht

- Las Marismas in der Trockenzei

- Parque Nacional Coto de Donana

- Weiße Stranddünen im Nationalpark Coto de Donana

- Dünen im Nationalpark Coto de Donana

- Dünen

- Besuchergruppe

- Dünen, Fahrspuren

- Dünen

- Windmuster im Dünensand

- Dünen

- Dünen

- Feuchte Zone mit Binsen und Schilf

- Feuchte Zone

- Binsen und Schilf

- Überschwemmungsgebiet Las Marismas in der Trockenzeit

- Pinienwald am Rand der Marismas

- Pinienwald am Rand der Marismas

- Binsen am Rand der Marismas

- Binsen am Rand des Pinienwalds

- Pinienwald

- Überschwemmungsgebiet Las Marismas in der Trockenzeit

- Salzvegetation in bodenfeuchten Bereichen der Marismas

- Salzvegetation in bodenfeuchten Bereichen der Marismas

- Salzvegetation in bodenfeuchten Bereichen der Marismas

- Pinienwald am Rand der Marismas in der Donana

- Pinienwald am Rand der Marismas in der Donana

- Sanddünen im Abendlicht

- Rio Guadalquvir

- Sevilla

- Sevilla

- Sevila, Dom

- Sevilla

- Dom von Sevilla

- Dom von Sevilla

- Arena

- Arena

- Sevilla

- Sevilla

- Sevilla

- Sevilla

- Sevilla

- Güterbahnhof von Santiponce, Güterzug beladen mit Kork

- Güterzug mit Korkladung

- Güterzug mit Korkladung

- Güterbahnhof von Santiponce

- Agrolandschaft bei Villafranca de los Barros, Eukalyptosalle, Öldistelfeld

- Eukalyptosalle, Öldistelfeld bei Villafranca de los Barros

- Eukalyptosbäume, Öldistelfeld

- Öldistelfeld

- Öldisteln

- Villamesias (Extremadura)

- Villamesias

- Kirche, Villamesias

- Bei Talavera de la Reina, Rio Tajo, Abendstimmung (Castilla – La Mancha)

- Bei Talavera de la Reina, Rio Tajo, Abendstimmung

- Feigenbaum am Rio Tajo

- Feigenbaum

- Rio Tajo

- Feigenbaum

- Feigen

- Öldistel, Färberdistel (Carthamus tictorius) am Ufer des Rio Tajo

- Öldistel oder Färberdistel

- Trockene Öldistel

- Seestranddistel

- Distel

- Disteln

- Keramikgeschäft in Talavera de la Reina

- Keramikgeschäft in Talavera de la Reina

- Brücke über den Tajo

- Torija, Hauptstraße (Castilla – La Mancha)

- Torija, Hauptstraße

- Burg von Torija

- Burg von Torija

- Trostlose Agrarlandschaft bei Almunia/Plana de la Muela

- Gegend von Almunia/Plana de la Muela, Sherry-Reklame (Aragonia)

- Reklametafel: Osborn Sherry & Brandy

- Reklametafel: Osborn Sherry & Brandy

- Reklametafel: Osborn Sherry & Brandy

- Distel

d

23

Streifzug durch den Wissenschaftsgarten der Goethe-Universität Frankfurt a.M.

Aufnahmen vom 02. Juli 2018

Zweiter Streifzug durch den Wissenschaftsgarte der Goethe-Universität Frankfurt a.M.

Aufnahmen vom 17. Juni 2019

06

Rundgang durch das größte hessische Naturschutzgebiet Kühkopf (und Knoblochsaue), beginnend am Eingang Stockstadt.

Aufnahmen vom 17. Februar 2019

p

06

Rundgang durch das größte hessische Naturschutzgebiet Kühkopf (und Knoblochsaue), beginnend am Eingang Stockstadt.

Aufnahmen vom 11. Dezember 2016

i

06

Dienstag 12. Juni 1990, Irkutzk

Am Abend ziehen wir um in das Hotel Intourist in Irkutzk. Von unsere Zimmer im vierten Stock geht der Blick auf die Angara.

Selten haben wir uns auf Reisen so viele Gedanken über die Organsation der Gastronomie gamacht. Der Grund sind nicht so sehr die Engpässe und die geringe Auswahl, wenngleich es seltsam anmutet, dass ein großes Hotelrestaurant aus seinem Rohstoffkontingent nicht mehr als zwei oder drei ständig wiederkehrende Gerichte herstellen kann oder in einer REgion kein Bier aufzutreiben ist, andererseits Champagner im Überfluss vorhanden zu sein scheint und umgekehrt. Was uns immer wieder aufbringt ist die Haltung enes Großteils des Personals, das den Gast als Betriebsstörung einstuft und ihn entsprechend behandelt. So ergeht es uns auch heute Abend. Theoretisch sind die beiden Speiserestaurants des Hotels geöffnet. Wir betreten das Größere von beiden und bitten die fünf Damen, die den Tisch des Administrators umstehen, um Plazierung. Die Damen kirchern, fassen sich und weisen uns ab. Hier im zweiten Geschoß sei nur Platz für Gruppen, obwohl es fast leer ist und offentsichtlich ein paar „Individuals“, wie hier Einzelreisende bezeichnet werden, schon sitzen. Bitte ab ins erste Geschoß. Wir folge dem Befehl. Dort schnauzt uns die Administratorin an, was wir wollten. Ihrer Miene nach zu urteilen kann sie unser Anliegen, nämlich zu Abend zu essen, kaum fassen. Schließlich beruhigt sie und weist uns einen Tisch mit unvollständigen Gedecken an, obwoh durchaus vollständig eingedeckte Tische vorhanden sind. Nun haben wir zwar Plätze im Restaurant, aber noch lange nicht bestellt. Zwar bewegen sich drei Personen im Raum, die wie Kellnerinnen und Kellner gekleidet snd, die fühlen sich aber nicht angesprochen. Nach einer ereinignislosen Viertelstunde stellen wir die Adminstratorin so gut es die Sprachkenntnisse zulassen zur Rede und bequemt sich die stämmige Dame tatsächlich dazu, die zuständige Kellnerin herbeizurufen. Die kommt dann total gekränkt an unseren Tisch. Beim Bestellen rächt sie sich und nimmt auf unsere Verständigunsprobleme keine Spur Rücksicht.

Mittwoch 13. Juni 1990, Irkutzk

Heute erkunden wir das Zentrum von Irkutzk, die Gegend um die Karl-Marxa-Uliza und die Maratna-Uliza, besuchen Buchläden, Schmuckgeschäfte, das Stadtmuseum. Ein Buchladen verkauft Frontkarten des Zweiten Weltkriegs, eine Art Militaria des „Großen Vaterländischen Kriegs“. In enem Schmuckgeschäft, Irkutzk ist das Zentrum der Nephrit und Lapislazuliverarbeitung, herrscht am Vormittag wahnsinniger Andrang. Mittags ist der Laden annähernd ausverkauft. Irkutzk wirkt auf uns viel mehr als Achschabad, Taschkent oder Alma Ata wie eine europäische Stadt. Zwar sind auch hier die Straßen von Baumreihen gesäumt, doch der Zusammenhang der Gebäude verliert sich nicht zwischen Baumkronen. Die Straßenbäume sind fast durchweg Pappeln. Heute fliege die weißen Flocken mit den Samen, geraten in Augen, Ohren und Nase, verfangen sich in den Haaren, bilden auf den Gehsteigen flauschige Polster, die der Wind vorsichhertreibt. Das Stadtbild prägen alte ein- und zweigeschoßige Holzhäuser mit komplizierten Schnitzereien. Leider ist der Zustand dieser und anderer Häuser nicht sehr gut.

Donnerstag 14. Juni 1990, Irkutzk

In einer Kirche bei der Gedenkstätte für den Zweiten Weltkrieg, nicht weit vom Ufer der Angara, ist ein Museum. Gezeigt werden präparierte Tiere des Oblast (Bezirks), Schmetterlinge und Käfer aus aller Welt, lebendig in Terrarieren etliche Schlangen, Lurche und Insekten, teilweise aus Zentralasien, und im Obergeschoß Kunsthandwerk aus China und Tibet.

Am Nachmittag fahren wir mit dem O-Bus in das Universitätsviertel am Westufer der Angara, Nach einigem Suchen und mit Hilfe von drei netten, schüchternen Studentinnen finden wir den Seiteneingang zum Mineralogischen Museum der Irkutzker Polytechnischen Hochschule. Der Aufwand lohnt sich, hier kann man nicht zuletzt viele schöne Fundstücke aus dem Bezirk und aus ganz Sibirien betrachten. Die Sammlung ist akribisch geordnet. Wir sind die einzigen Besucher.

Freitag 15. Juni 1990, Irkutzk

Morgens Viertel vor Sieben klingelt der Wecker. Unser Plan sieht eine Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn von Irkutzk bis nach Sludjanka am Südwestufer des Baikalsees vor, wie uns mehrfach versichert wurde wurde landschaftlich und wegen der waghalsige Bahntrasse, die sich in engen Kurven zum See hinabwindet, ein beeindruckendes Erlebnis. Rechtzeitiges Eintreffen auf dem Bahnhof erscheint angezeigt, denn am Vorabend hatte sich die Beamtin am Schalter geweigert, vorab Billets auszustellen. Doch der Blick aus dem Fenster zeigt einen bleigrauen Himmel, die Bäume biegen sich unter Windböen. Es regnet. Da brechen unsere Vorsätze in sich zusammen und wir legen uns wieder schlafen. Den Tag vertrödeln wir lustlos und ohne besonderes Ziel.

Am Abend bestätigt uns das Servicebüro im Hotel, dass es doch noch gelungen ist, den Rückflug nach Moskau einen halben Tag vorzuverlegen. Das bedeutet um vier Uhr morgens aufzustehen. In Gedanken beschäftigen wir uns nach dem Zeitungsstudium zunehmend mit Weltpoitik und mit unserer Arbeit zu Hause.

Samstag 16. Juni 1990, Irkutzk – Moskau

Viertel vor fünf klopft der Hotelportier an unsere Türe, wir sind bereit.. Dann sitzen wir in der schummrig beleuchteten Hotelhalle. Draußen bleibt alles still, kein Intouristauto biegt auf den Vorplatz ein. Auf der Suche nach Unterstützung stellen wir fest, dass die Halle nur scheinbar leer ist, in verschiedenen Winkeln schläft Nachtpersonal. Wir finden den Richtigen, ein Telefonat, mit eniger Verspätung beginnt der „Transfer“ zum Flughafen.

Die Tupolew 154 benötigt drei Stunden bis zur Zwischenlandung im westsibirischen Omsk und nach 40 Minuten Aufenthalt weitere drei Stunden bis Moskau. Wir starten um 6:30 Uhr und kommen um 8:30 Uhr (Ortszeit) an. Für die letzte Übernachtung ist das Hotel Belgrad in der Nähe des Arbat und gegenüber des Außenministeriums vorgesehen. Unser Wunsch, noch am gleichen Nachmittag den Weiterflug zu erhalten, führt zum Zusammenstoß mit einer Frau von der Rezeption. Sie weigert sich dreist die Flugtickets zurückzugeben, die wir für die Umbuchung durch das Servicebüro benötigen und will uns auf unser Zimmer im 19. Stockwerk schicken. Das Servicebüro ist theoretisch geöffnet, praktisch jedoch nicht besetzt. Schließlich können wir unser Anliegen vortragen. Nach langer Wartezeit erhalten wir den Bescheid, Aeroflot könne nicht einmal den regulären Flugtermin bestätigen. Wir sollen uns am nächsten Morgen auf dem internationalen Flughafen Scheremetjewo 2 beim Intouristschalter melden. Dort werde man sich um uns kümmern. Wir sind einigermaßen beunruhigt, denn wir hatten von Engpässen bei Aeroflot gehört. Aber alle Versuche noch am gleichen Abend eine Klärung herbeizuführen, scheitern an den Bürozeiten und Unzuständigkeit.

Sonntag 17. Juni 1990, Moskau – Frankfurt

Im Abfertigungsgebäude herrscht hektisches Gedränge. Dass der Schalter von Intourist geschlossen ist, ruft bei uns nur noch ein müdes Lächeln hervor. In der Schlange vor dem Aeroflotschalter geraten wir in eine deutsche Reisegruppe. Unter den Heimkehrenden grassiert die Furcht, ihr Trupp könnte durch uns auseinandergerissen werden. Eine stämmige, ältere Frau mit ausgeprägtem bayrischen Dialekt tut sich besonders hervor, Gerhard Polt lässt grüßen.

Kurz vor der Landung in Frankfurt komme ich mit meinem Sitznachbarn, einem russischen Geschäftsreisenden aus Moskau, ins Gespräch. „Vier Wochen Urlaub in der Sowjetunion, einen ganzen Monat lang?!“, staunt er.

ENDE

u

01

Samstag 09: Juni 1990, Flug von Alma Ata nach Irkutzk und Weiterfahrt nach Listwjanka am Baikalsee

In Irkutsk kommt die Maschine mit Verfrühung an, wie bisher fast jeder Flug. Ich bin noch etwas benommen, denn mein Vordermann in der bedrückend engen Tupolew 154 verströmte ein sehr intensives Aroma, eine Mischung aus gereiften Käsefüßen und mir unbekannten Komponente. Intourist Irkutsk ist auf unser Erscheinen nicht vorbereitet und weiß mit uns nichts anzufangen. Dem Problem, dass wir eine zusätzliche Nacht im Hotel verbringen müssen, wollen sich die ziemlich desinteressiert wirkenden Intouristleute nicht stellen und die Frau, mit der wir verhandeln, ist sichtlich erleichert, als wir vorschlagen, auf den gebuchten Transit zu verzichten und die rund 60 Kilometer bis zum Hotel Baikal in der Ortschaft Listwjanka mit einem Taxi zurückzulegen. Für 50 Rubel findet sich ein Fahrer. Er ist bester Stimmung und weist uns unterwegs durch die Taiga auf etliche Datschen-Siedlungen für prominente Sowjetbürger hin. Im Hotel löst unsere um eine Nacht verfrühte Ankunft keine Freude aus, obwohl es nicht an Unterbringungsmöglichkeiten mangelt. Nach mehreren Telefonaten zwischen der Rezeption und Intourist Irkutsk gesteht man uns vorerst nur für eine Nacht ein Zimmer zu.

Im Vergleich zu Alma-Ata sind die Uhren um drei Stunden vorzustellen, die Zeitdifferenz zu Moskau beträgt jetzt sechs Stunden. Das Restaurant öffent erst um 19 Uhr, es bleibt eine Stunde Zeit für einen ersten Spaziergang auf der Uferstraße entlang des Baikalsees. Die Häuser des Örtchens sind durchweg aus Holz gebaut und bunt angestrichen, oft grün oder blau. Die meisten der Wohnhäuser bieten sicher nicht mehr als zwei Zimmern Raum. Häufig sind die Fenster farbig abgesetzt und mit komlizierten Schnitzereien verziert. In den kleinen, mit Bretterzäunen abgegrenzten Gärten fallen die gepflegten Gewächshäuser auf. Bei unserer Ankunft betrug die Temperatur 22° Celsius, hier am Seeufer frösteln wir, ein deutlicher Kontrast, nachdem wir uns an das mittelasiatische Kima gewöhnt hatten.

Während wir uns im Restaurant noch über die Bekömmlichkeit des Abendessens verständigen, spaziert eine Kakerlake über das Tischtuch. Wir werten das nicht als gutes Zeichen und ein Teil der nicht sehr vertrauenserweckenden Speisen bleibt unverzehrt. Die Sonne geht merkwürdig spät, erst um 22 Uhr Ortszeit unter, etwas stimmt mit dem Zuschnitt der Zeitzonen nicht.

Sonntag 10. Juni 1990: Listwjanka

Der Morgen bringt zwei Überraschungen: Ein gutes Frühstück mit Schinken, Pflaumenmarmelade und frischem Graubrot und, nach weiteren Telefonaten das Einverständnis von Intourist Irkutzk mit der Verlängerung unseres Aufenthalts im Hotel Baikal in Listwjanka nach eigener Wahl, entsprechend wird sich der Aufenthalt in Irkutzk verkürzen.

Wir packen ein paar Sachen zusammen und wandern auf der Uferstraße zum Hafen der Ortschaft, in dem die Raketa-Schnellboote aus Irkutzk anlegen. Listwjanla ist verstreut, einige Teile ducken sich in schmale Täler mit bescheidenen Zuflüssen des Baikal, eingegraben in die bewaldeten Taigahänge. Die Schiffsfahrpläne klären uns auf, dass der Hauptverkehr zwische Irkutzk und Port Baikal abgewickelt wird, dem Nachbarort am anderen Ufer der Angara, des stromartigen Abflusses des Baikalsees. Soweit wir erkennen können verkehren nur wenige Schiffe entlang des Nordufers des Sees und auch die nur bis einer höchstens 30 Kilometer entfernten Anlegestelle. Es ist Mittag und Zeit, sich nach etwas Essbarem umzusehen. Ein Imbiss am Hafen verkauft Kuchen (Preis nach Gewicht) und gekochte Eier. Auf einer Bank am Seeufer verzehren wir unser Mittagessen, etwas Trinkbares ist nicht aufzutreiben. An der kleinen Werft vorbei, deren Kantine auch sonntags für Beschäftigte und deren Angehörige geöffnet hat, folgen wir der Uferstraße, die bald in einen holprigen Pfad übergeht. Es ist ein sonniger Tag und aus der Umgebung kommen Leute mit Bussen, PKW oder Motorrädern und verteilen sich am Kiesstrand vor dem Steilufer des Baikal zum Sonnen. Nur Wenige schwimmen, am Strand weht ein kühler Wind. Überall sind Papier, Glasscherben und leere Konservendosen verstreut. Schließlich bleibt der Müll zurück und der Weg schrumpft nördlich von Listwjanka zum Pfad. Ihm zu folgen wird immer riskanter, daher kehren wir bald um. eine zeitlang liege wir im Schatten der Bäume, und als wir uns entschließen, den Weg fortzusetzen, sind wir mächtig hungrig. Die Imbissbude vom Mittag hat sich inzwischen verwandelt: Abgesehen von Keksen gibt es nichts mehr Essbares, dafür aber Fruchtsaft und Bier. Das geduldige, disziplinierte Schlangestehen ist nicht (mehr) in dem Maß eine sowjetische Tugend, wie manche Reiseführer behaupten. Um das Bier wird gekämpft. Es kommt zu lautstarken Wortgefechten zwischen einer Verkäuferin, die maximal zwei Flaschen pro Person abgeben will und einigen Interessenten an größeren Kontigenten. Derweilen vertreibt die zweite Verkäuferin ungeniert gegen Aufpreis fünf oder sechs Flaschen pro Käufer wahllos am Ende der Schlange oder in der Mitte. In dem hitzigen Getümmel finden wir kein Gehör und scheiden bal d freiwillig aus der Konkurrenz aus. Kurz darauf entdecken wir ein kleines Restaurant, das uns vorher entgangen war und finden gegen jede Wahrscheinlichkeit auf Anhieb Platz. Es gibt Huhn in der Suppe oder als Braten, zweifellos gegenwärtig das häufigste Fleischgericht in der Sowjetunion. Sehr viel kräftiger setzen wir die Wanderung fort. Auf der Uferstraße stehen und liegen mehrere Kühe. Von Personenautos und selbst Omnibussen lassen sie sich nicht stören. Die Lücken zwischen ihren Leibern reichen gerade aus, um einen im Schritttempo fahrenden Bus passieren zu lassen.

Unweit des Hafens liegt der größte Ortsteil Listwjankas geschützt in der ausgedehntesten Talmulde der Gegend. Entlang eines Bachs führt ein holpriger, unbefestigter Weg in das Dorf zu einer äußerlich unscheinbaren orthodoxen Kirche und weiter in die Taiga. Am Bachufer in der Nähe der Kirche, aufgereiht an einem Zaun, arbeiten junge Leute an Ölgemälden. Wie sich gleich herausstellt sind es Studenten einer Kunstakademie ausWladiwostok, der sibirische Stadt am Japanischen Meer, im Praktikum. Flüchtig betrachten wir im Vorbeigehen einige ausgestellte Arbeiten und Eva erwirbt für 15 DM eine Abenddämmerung am Baikal, ein Bild im impressionistischen Stil, groß wie eine Schreibmaschinenseite. Mit einem anderen Studenten kommt eine Unterhaltung auf deutsch, englisch und russisch zustande. ER besteht darauf, uns mit Kohle zu porträtieren, zuerst Eva. Er benötigt nur wenige Minuten und zum Abschied bekommen wir die Zeichnungen, beinahe Karrikaturen, geschenkt. Das Kirchenportal steht offen, drinnen wieseln zwei alte Frauen mit den charakteristischen Kopftüchern vor der mit Ikonen behangenen Wand umher und bereiten den Gottesdienst vor.

Allmählich lassen wir die letzten Häuser hinter uns. Der Weg führt nun am Ostrand des sumpfigen Tals in den Wald. Links und rechts steigen die Hänge auf maximal 1250 Meter an, der Wasserspiegel des Baikal liegt 750 Meter über dem Meer. Fünf Baumarten bilden hier die Taiga: Kiefern, Lärchen, Birken, Espen und Fichten, stellenweise angereichert um Erlen, Traubenkirschbäume und Palmweiden. Fichten und Kiefern treiben gerade aus. Die Bäume stehen nicht so dicht wie in den industriegerechten mitteleuropäischen Nadelwäldern und schon gar nicht in Reih und Glied. Alle Alterstufen existieren nebeneinander, daher dringt genügend Licht für Sträucher, Blütenpflanzen und Farne bis zum Boden durch. Die Taiga blüht: An einem trockenen Hang wuchert ein Unterholz aus rotblühenden Rhododendren und weißer Waldrebe, an lichteren Stellen finden wir Preiselbeersträucher und blaue Iris. An einer weiteren Erkundung hindert uns die einsetzende Dämmerung.

Nach dem ausgedehnten Marsch sitzen wir hungrig im Hotelrestaurant. Unsere Portionen werden serviert, bevor es uns gelingt zu bestellen. Die Speisen wurden offenbar schon vor Stunden zubereitet, sie sind kalt, allenfalls lauwarm und unappetitlich fettig. Aber es gibt ausreichend Brot. Weshalb ist eine Küche, die ein ordentliches Frühstück herstellen kann, nicht in der Lage ein genießbares Abendessen zu produzieren?

Montag 11. Juni 1990, Listwjanka

Heute wandern wir an der Angora entlang bis zur Ortschaft Nikola. Vormittags um 10 Uhr ist es am Wasser bitterkalt. Wir überqueren die Straße nach Irkutzk, die dem Flusslauf folgt. Der Ort setzt sich beiderseits enes schmalen Bachs fort, Wohnhäuser mischen sich mit Wochenend-Datschen. Die Holzhäuschen sind an die Stromversorgung angeschlossen, Wasser holen die Bewohner mit Eimern aus dem Bach oder fördern es mit Motorpumpen und Schlauchleitungen in ihre bescheidenen Anwesen. Der erste Frost dürfte dieser Art der Wasserversorgung den Garaus machen. Die Zahl der Datschen wächst, sie fressen sich in die Hänge der Taiga. Die steinige Dorfstraße schrumpft zum schmalen Waldweg. Die Sonne scheint, am blauen Himmel treiben weiße Schönwetterwolken. Weit genug vom Baikal und der Angora entfernt ist es windstill und angenehm warm. Entlang des Wegs, unter den Bäumen und auf klenen, sonnigen Lichtungen blühen weiße, gelbe, rote und blaue Blumen. Am auffälligsten sind die gelben und orangen Kugeln der Trollblumen, die hier in Massen wachsen. Am wenigsten erwartet hätten wir den Siebenstern, der hier vermoderte Baumstümpfe bewächst. Überall Blüten: Blaue Akelei, eine merkwürdige grünblühende Lilie, Einbeeren, Storchenschnabel, Bärlapp, Veilchen und viele Pflanzen, deren Namen wir nicht kennen. Die Taiga präsentiert sich als heitere Idylle. Irgendwann reduziert sich unser Weg zum Pfad und verliert sich schließlich in der Wildnis. Hier ist es beinahme unheimlich still, nur das Gezwitscher der Vögel ist zu hören. Wir kehren um.

Mit dem Linienbus aus Irkutzk fahren wir von Nikola nach Listwjanka zurück. Als Mittagessen sind nur Plätzchen und Saft aufzutreiben. Den Nachmittag verbringen wir in der Nähe des Hauptdorfs von Listwjanka in der blütenübersäten, beängstigend menschenleeren Taige, der in der es Braunbären geben soll.

Für morgen 10 Uhr ist unsere Abreise nach Irkutzk vereinbart. Zufällig erfahren wir, dass dieser Termin auf den Nachmittag, 16:30 Uhr, verlegt wurde.

Dienstag 12. Juni 1990, Listwjanka

Die Eigenmächtigkeit von Intourist fügt sich ganz gut in unsere Pläne. Wir erhalten so Gelegenheit, an einer Führung durch das Museum des Limnologischen Instituts der Sibirischen Akademie der Wissenschaften der UdSSR teilzunehmen. Das Gebäude liegt an der Uferstraße, nur wenige 100 Meter vom Hotel entfernt. Wir sind zu dritt, außer uns nimmt nur noch eine allein reisende alte Dame aus den Niederlanden teil. Unsere Führerin, eine Lehrerin, trägt in englischer Sprache vor. Es ist ein kleines, aber feines Museum. Das Schwergewicht liegt auf den Fischen und Robben des Baikal und den Säugetieren der Umgebung. Daneben werden Vögel, Mineralien und Fossilien gezeigt. Das Institut hat einiges bei der Aufklärung der Geschichte und Ökologie des Baikalsees geleistet und bemüht sich um die Erhaltun des natürlichen Zustands. Spektakulärster Bestandteil der technischen Ausrüstung sind zwei kleine Tauchboote, die uns schon im Hafen von Listwjanka aufgefallen waren. Sie dienen u.a. zur Erkundung des lichtlosen Seebodens mit seiner merkwürdigen Fauna, etwa kleinen Fischen, die ihr Revier mit weißen Steinchen markieren. Das Institut beschäftigt 500 Personen, von Fischern vis zu Biologen, davon rund 150 Wissenschaftler. Zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts wurde ein Projekt zur Industrieansiedlung innerhalb von drei Jahren ausgearbeitet und von den politischen Institutionen beschlossen. Als eines drer größten Probleme werden uns die drei Papierfabriken am Baikal und seinem Hauptzufluss, der Selenga, beschrieben. Die Selnga transportiert den Dreck aus Industrie und Haushalten der Großstadt Ulan Ude weitgehend ungereinigt in den Baikal, es ist dies die wichtigste Verschmutzungsquelle. Spürbar sind daneben die Einleitungen aus einigen Ortschaften an der Süd- und Nordspitze des Sees, im Norden ist insbesondere im Winter die Abwärme aus den Heißwassergeräten ein Problem. Noch verkraftet der See die Schmutzfracht. Die Uferbewohner werden mit Trinkwasser aus dem See versorgt, das keine Reinigungsanlagen durchläuft. Das gilt auch für das Hotel Baikal, in dem wir wohnen. Soweit ihre Häuser nicht an das Verteilernetz angeschlossen sind, schöpfen die Menschen am Ufer Wasser in Kanister und fahren oder tragen den Bedarf zu ihren Häusern.

Manche Auswirkungen menschlicher Eingriffe in die Ökologie konnten wieder beseitigt oder wenigstens gemildert werden. Beispielsweise hatte das Aufstauen des Sees um nur einen Meter, Folge der Wassrerkrafterzeugung an Staustufen in der Angora, unerwartete Konsquenzen. Weil die Nahrungskette an einer Stelle unterbrochen wurde, schmolz die Population eines Charakterfischs des Baikal dahin. Inzwischen wurde der ursprüngliche Wasserspiegel wieder hergestellt und die Art erholte sich. Ins Schwärmen gerät unsere Führerin immer wieder, wenn sie auf das glasklare Seewasser zu sprechen kommt. Bei einer kürzlich von Bord eines Schiffes durchgeführten Messung war die Dreißigmetermarke noch zu erkennen. Im Winter friert der Baikal völlig zu, das Eis sll auch heute noch so makellos sein, dass man seine Stärke nicht abschätzen kann. Im nördlichen Zipfel des immerhin 600 Kilometer langen Sees treiben bis Juni Eissschollen.

Das Nordwestufer fällt fast senkrecht bis zu 1600 Meter ab. Der Seeboden und seine Ränder sind geologisch aktive Zonen, die Gegend wird ständig von kleineren Erdbeben erschüttert, beim letzten großen Beben versank eine bewohnte Halbinsel im Wasser.

Ökonomisch ist der Robbenfang im Norden des Baikal von einiger Bedeutung. Unter Kontrolle, versichert unsere Führerin, werden jährlich 5000 Tiere für den Pelzhandel gejagt. Die Einheimischen erlegen für ihren Eigenbedarf noch einmal 4000 bis 5000 Baikalrobben pro Saison. Die Zobel, die im Nordosten des Baikal im Gebirge leben, sollen die besten Pelze ihrer Art besitzen. Sind in einem großen Gebiet total geschützt, außerhalb dieses Refuguims wird ihnen saisonal nachgestellt.

Vom Hotel aus erkennt man auf dem Berg, der die Landspitze zwischen Baikal und Agora bildet, einen Felsen mit einer kleinen Aussichtsplattform darauf. Am Nachmittag finden wir den Weg dort hinauf. Sobald wir die letzten Häuser von Listwjanka hinter uns lassen, beginnt wieder die Baum-, Strauch- und Blumenidylle der Taiga, die uns auch heute wieder fasziniert. Oben angelangt haben wir gute Sicht über den südlichen Baikal und die Berge des gegegenüberliegenden Ufers, über 2300 Meter hoch und mit Schneeresten gespenkelt, sind deutlich zu erkennen. Der Himmel bedeckt sich allmählich mit bleigrauen Wolken, entfernter Donner kündigt ein Gewitter an. Träge baumeln Stofffetzen an den Zweigen der Sträucher rngs um den Gipfel, vermutlich sollen sie Glück bringen.

FORTGESETZUNG IN DER GALERIE IRKUTZK

u