30

Aufnahmen vom Nachmittag und Abend des 25. Mai 2019

- Jean-Paul-Str./Karl-Sand-Str.

- Jean-Paul-Str., Hotel Wunsiedler Hof (Meister Bär), Fichtelgebirgshalle

- Karl-Sand-Str., Egerstr.

- Karl-Sand-Str., Burggasse

- östl. Maximilianstr.

- östl. Maximilianstr.

- Sigmund-Wann-Str., Spitalkirche

- Maximilianstr., Dekanat der Evangelischen Kirche

- Evangelische Stadtkirche St. Veith

- Maximilianstr., Evang. Stadtkirche

- Jean-Paul-Platz

- Jean-Paul-Platz

- Jean-Paul-Platz

- Jean-Paul-Platz

- Jean-Paul-Brunnen vor dem Geburtshaus von Jean Paul Richter

- Jean-Paul-Brunnen

- Jean-Paul-Brunnen

- Jean-Paul-Brunnen vor dem Geburtshaus von Jean Paul Richter

- Am Boxberg

- Am Boxberg

- Jean-Paul-Platz

- Mittlere Maximilianstr.

- Mittlere Maximilianstr.

- Mittlere Maximilianstr.

- Mittlere Maximilianstr.

- Mittlere Maximilianstr.

- Mittlere Maximilianstr.

- Ehem. Buchhandlung Wunschheim, Maximilian-Str.

- Ehem. Buchhandlung Wunschheim, Maximilian-Str.

- Maximilianstr./Pachelbelgasse

- Luitpoldbrunnen, Luitpoldplatz

- Luitpoldbrunnen, Luitpoldplatz

- Luitpoldbrunnen, Luitpoldplatz

- Hochwassermarken Luitpoldplatz

- Luitpoldplatz, Café Luitpold

- Luitpoldplatz, Café Luitpold

- Luitpoldbrunnen, Café Luitpold

- Luitpoldbrunnen, Café Luitpold

- Eingang Sigmund-Wann-Str.

- Maximilianstr.

- Maximilianstr.

- Brunnen Maximilianstr./Sechsämterlandstr.

- Brunnen Maximilianstr./Sechsämterlandstr.

- Brunnen Maximilianstr./Sechsämterlandstr.

- Brunnen Maximilianstr./Sechsämterlandstr.

- Westliche Maximilianstr.

- Westliche Maximilianstr.

- Nördliche Sechsämterlandstr., ehem. Bahnhof

- Südl. Sechsämterlandstr.

- Westl. Maximilianstr.

- Maximilianstr./Felderstr.

- Westl. Maximilianstr./Felderstr.

- Brunnen Felderstr./Bezirksamtst.

- Bezirksamtstr.

- Bezirksamtstr./Nördl. Sechsämterstr.

- Hinweistafel Bezirksamt

- Bezirksamtstr.

- Felderstr./westl. Ludwigstr.

- westl. Ludwigstr.

- Ludwigstr.

- Felderstr./westl. Göringsreuther Gässchen

- östl. Göringsreuther Gässchen

- östl. Göringsreuther Gässchen

- östl. Göringsreuther Gässchen

- östl. Göringsreuther Gässchen

- östl. Göringsreuther Gässchen, Gebäude der ehem. Likörfabrik Vetter (Sechsämtertropfen)

- Sechsämterlandstr.

- östl. Göringsreuther Gässchen

- Sechsämtergässchen, ehem. Likörfabrik Vetter

- Sechsämtergässchen, ehem. Likörfabrik Vetter

- Sechsämtergässchen, ehem. Likörfabrik Vetter

- Sechsämtergässchen, ehem. Likörfabrik Vetter

- Sechsämtergässchen

- Sechsämtergässchen, ehem. Likörfabrik Vetter

- Sechsämtergässchen, ehem. Likörfabrik Vetter

- Sechsämtergässchen, ehem. Likörfabrik Vetter

- Brunnen Felderstr./Sechsämtergässchen

- Brunnen Felderstr./Sechsämtergässchen

- Brunnen Felderstr./Sechsämtergässchen

- Brunnen Felderstr./Sechsämtergässchen

- Südl. Sechsämterlandstr.

- Südl. Sechsämterlandstr.

- Sechsämterlandstr.

- Sechsämterlandstr.

- Sechsämterlandstr.

- Brunnen Sechsämterlandstr./Sechsämtergässchen

- Südl. Felderstr.

- Östl. Kemnather Str.

- Östl. Kemnather Str., Koppetentor

- Östl. Kemnather Str., Koppetentor

- Katholische Kirche Kemnather Str.

- ehem. Sechsämtertropfen-Probierstube, östl. Kemnatherstr.

- ehem. Sechsämtertropfen-Probierstube, östl. Kemnatherstr.

- Koppetentorbrunnen, Senestreyplatz

- Koppetentorbrunnen, Senestreyplatz

- Koppetentorbrunnen, Senestreyplatz

- Senestreyplatz, Koppetentorturm

- Koppetentorturm

- Koppetentorturm

- Durchgang zur Turmgasse

- Hinweistafel Koppetentorturm

- Koppetentorstr./Harmoniegasse

- Koppetentorstr./Harmoniegasse

- Koppetentorstr.

- Koppetentorstr.

- Koppetentorstr.

- Koppetentorstr., Koppetentorturm

- Koppetentorstr., Koppetentorturm

- Koppetentorstr., Koppetentorturm

- Koppetentorstr., Koppetentorturm

- Hof Koppetentorstr.

- Koppetentorstr.

- Röhrkastenbrunnen Koppetentorstr.

- Röhrkastenbrunnen Koppetentorstr.

- Röhrkastenbrunnen Koppetentorstr.

- Röhrkastenbrunnen Koppetentorstr.

- Röhrkastenbrunnen Koppetentorstr.

- Hof an Koppetentorstr.

- Hof an Koppetentorstr.

- Theresienstr.

- Geschäft Theresienstr.

- Gymnasium, Theresienstr.

- Gymnasium, Theresienstr.

- Burggraf Friedrich-Str.

- Burggraf Friedrich-Str.

- Burggraf Friedrich-Str.

- Burggraf Friedrich-Str., Landgrafenweg, Farbenfabrik

- Alte Landgerichtsstr./Burggraf Friedrich-Str.

- Alte Landgerichtsstr./Burggraf Friedrich-Str.

- Landgrafenweg, Farbenfabrik

- Harmoniegasse, Koppetentorturm

- Harmoniegasse, Koppetentorturm

- Harmoniegasse, Koppetentorturm

- Wilmabrunnen, Alte Landgerichtsstr./Burggraf Friedrich-Str.

- Wilmabrunnen, Alte Landgerichtsstr./Burggraf Friedrich-Str.

- Wilmabrunnen, Alte Landgerichtsstr./Burggraf Friedrich-Str.

- Alte Landgerichtsstr., Katholische Kirche

- Alte Landgerichtsstr., Katholische Kirche

- Alte Landgerichtsstr., Katholische Kirche

- Landgrafenweg, Farbenfabrik

- Landgrafenweg

- Landgrafenweg

- Landgrafenweg

- Landgrafenweg

- westl. Verlängerung Landgrafenweg, Katharinenberg

- westl. Verlängerung Landgrafenweg, Luisenburg u. Kösseine

- westl. Verlängerung Landgrafenweg, Luisenburg u. Kösseine

- Jahnstr.

- Am Wasserwerk, Katharinenberg

- Am Wasserwerk, Katharinenberg

- Am Wasserwerk

- Am Wasserwerk, Katharinenberg

- Am Wasserwerk

- Gelände Trinkwassergewinnungsanlage

- Gelände Trinkwassergewinnungsanlage

- Gelände Trinkwassergewinnungsanlage

- Röslau (Rösla)

- Walkmühle an der Röslau

- Walkmühle an der Röslau

- Walkmühle an der Röslau

- Walkmühle an der Röslau

- Walkmühle an der Röslau

- Hinweistafel Denglerquelle, Geopark

- Hinweistafel Denglerquelle, Geopark

- Hinweistafel Denglerquelle, Geopark

- Fußgängerbrücke Röslau am Wasserwerk

- Fußgängerbrücke Röslau am Wasserwerk

- Abzweig vom Mühlkanal zum ursprünglichen Lauf der Röslau (Entlastung des Mühlkanals bei Hochwasser)

- Abzweig vom Mühlkanal zum ursprünglichen Lauf der Röslau

- Rölauaue untehalb der Breitenbrunner Str.

- Rölauaue untehalb der Breitenbrunner Str.

- Fußgängerbrücke über den Entlastungskanal

- Brachiale Schüttung als landwirtschaftliche Überfahrt

- Brachiale Schüttung als landwirtschaftliche Überfahrt

- Ursprüngliche Trasse der Röslau unterhalb der Breitenbrunner Str.

- Freibad, Schwimmbadweg

- Freibad, Schwimmbadwe

- Kalksteinbrocken am Schwimmbadweg

- Röslauaue westlich des Freibads

- Röslauaue westlich des Freibads

- Röslauaue westlich des Freibads, ursprüngliche Trasse der Röslau

- ursprüngliche Trasse der Röslau

- ursprüngliche Trasse der Röslau

- Fußgängerweg Am Sportweiher, Röslaubrücke

- Röslau, gesehen von der Fußgängerbrücke Am Sportweiher

- Röslau, gesehen von der Fußgängerbrücke Am Sportweiher

- Röslau, gesehen von der Fußgängerbrücke Am Sportweiher

- Röslau, gesehen von der Fußgängerbrücke Am Sportweiher

- Röslau, gesehen von der Fußgängerbrücke Am Sportweiher

- Röslau, gesehen von der Fußgängerbrücke Am Sportweiher

- Röslau-Mühlkanal Am Sportweiher

- Röslau-Mühlkanal Am Sportweiher

- Am Sportweiher, Tennisplätze

- Am Sportweiher, Tennisplätze

- Mühlkanal Am Sportweiher

- Mühlkanal Am Sportweiher

- Mühlkanal Am Sportweiher

- Mühlkanal Am Sportweiher

- Mühlkanal Am Sportweiher

- Mühlkanal Am Sportweiher, Katharinenberg

- Mühlkanal Am Sportweiher

- Sportweiher (Eisweiher)

- Mühlkanal Am Sportweiher

- Mühlkanal Am Sportweiher

- Sportweiher (Eisweiher)

- Mühlkanal, westl. Schwarze Allee

- Mühlkanal, westl. Schwarze Allee

- Kreuzfall: Kreuzung des Krugelsbachs mit dem Röslau-Mühlkanal

- Hinweistafel Kreuzfall

- Krugelbach unterhalb des Kreuzfalls, südl. Verlängerung Alte Landgerichtsstraße

- Krugelbach unterhalb des Kreuzfalls, südl. Verlängerung Alte Landgerichtsstraße

- westl. Schwarze Allee, Mühlkanal

- Am Kreuzfall, historische Waschbank

- Schwarze Allee/Am Kreuzfall, Waschbank

- Am Kreuzfall, historische Waschbank, Wäscherin-Skulptur

- Am Kreuzfall, historische Waschbank, Wäscherin-Skulptur

- Am Kreuzfall, historische Waschbank, Wäscherin-Skulptur

- Wäscherin-Skulptur

- Schwarze Allee/Am Kreuzfall, Waschbank

- Schwarze Allee/Am Kreuzfall, Waschbank

- Schwarze Allee/Am Kreuzfall, Waschbank

- westl. Schwarze Allee, Alte Landgerichtsstr.

- westl. Schwarze Allee, Gymnasium

- westl. Schwarze Allee

- Schwarze Allee, Mühlkanal

- Schwarze Allee, Mühlkanal

- Schwarze Allee/Marktredwitzer Str., Mühlkanal

- Schwarze Allee/Marktredwitzer Str., Mühlkanal

- Schwarze Allee/Marktredwitzer Str., Mühlkanal, ehem. Gaststätte Wartburg

- Marktredwitzer Str., ehem. Gaststätte Wartburg

- Mühlkanal Marktredwitz, ehem. Stadtmühleer Str.,

- Hinweistafel Stadtmühle

- östl. Schwarze Allee, Stadtmühle

- östl. Schwarze Allee, Stadtmühle, Mühlkanal

- östl. Schwarze Allee, Stadtmühle, Mühlkanal, Wassertretanlage

- östl. Schwarze Allee, Stadtmühle, Mühlkanal, Wassertretanlage

- östl. Schwarze Allee, Stadtmühle, Mühlkanal, Wassertretanlage

- östl. Schwarze Allee, Mühlkanal, historische Waschbank

- östl. Schwarze Allee, Mühlkanal, historische Waschbank

- östl. Schwarze Allee, Mühlkanal, historische Waschbank

- östl. Schwarze Allee, Mühlkanal, historische Waschbank

- östl. Schwarze Allee, Mühlkanal, historische Waschbank

- östl. Schwarze Allee, Mühlkanal

- östl. Schwarze Allee, Mühlkanal

- Brücke der Jean-Paul-Str. über den Mühlkanal

- östl. Schwarze Allee, Mühlkanal

- Hofgasse

- Jean-Paul-Str.

- Röslau-Brücke: Schlachthausbrücke

- Ausblick von der RöslaubrückAusblick von der Schlachthausbrücke über die Röslau auf den Ludwig-Hacker-Platz und die Stadtkirche

- Schlachthausbrücke

- Skulptur an der Schlachthausbrücke

- Hinweistafel Schlachthausbrücke

- begradigte und tiefer gelegte Röslau oberhalb der Schlachthausbrücke Höhe An der Steinernen Brücke

- begradigte und tiefer gelegte Röslau oberhalb der Schlachthausbrücke Höhe An der Steinernen Brücke

- Röslau unterhalb der Schlachthausbrücke

- An der Steinernen Brücke

- An der Steinernen Brücke

- Katharinenstr.

- Rosenthalbrunnen am Ludwig-Hacker-Platz

- Rosenthalbrunnen am Ludwig-Hacker-Platz

- Rosenthalbrunnen am Ludwig-Hacker-Platz

- Ludwig-Hacker-Platz

- Grünanlage an der ehemaligen Stadtmauer

- Landratsamt Wunsiedel Hornschuchstr./Jean-Paul-Str.

- Landratsamt Wunsiedel Hornschuchstr./Jean-Paul-Str.

- östliche Ludwigstr.

- unterer Burggraben

- unterer Burggraben

- unterer Burggraben

- Burggasse 1

- Am Bocksberg, Breite Str.

- Am Bocksberg, Breite Str.

- Am Bocksberg

- Jean-Paul-Brunnen am Jean-Paul-Platz

- Jean-Paul-Brunnen am Jean-Paul-Platz

- Am Bocksberg

- Am Bocksberg

- Litfasssäule Jean-Paul-Platz

- Litfasssäule Jean-Paul-Platz

- Lyzeum (ehem. Fichtelgebirgsmuseum)

- Hinweistafel Lyzeum

- Frießnegässchen

- Fichtelgebirgshalle, obere Jean-Paul-Str.

- obere Jean-Paul-Str.

- obere Jean-Paul-Str.

16

Aufnahmen vom 27. Oktober 2013

Aufnahmen vom 23. Juni und 07. Juli 2013

16

Aufnahmen vom 24. April 2011 und 08. April 2012

28

27. bis 31. Oktober 1988: Flug von México City nach Chihuahua, Fahrt auf der Straße 45 in Richtung Ciudad Juarez (Halbwüste, Sierra del Nido), bei El Sueco Abzweig in Richtun g Buena Ventura (Halbwüsten-Landschaft) bis Flores Magon (bewässerte Baumwollfelder, Cholla-Opuntien, Mesquitebusch), über Buena Ventura nach Nuevo Casas Grandes, bei Oñate flaches Tal des Rio Santa María, Halbwüste; Nuevo Casas Grandes Nähe Hotel Piñon, Archäologische Zone mit den Ruinen von Las Casas Grandes der Puebloindianer, Töpferei Las Ollas (Werkstatt, Brennöfen, Material, Familie Las Ollas, traditionelle schwarze und rote Tongefäße der Puebloindianer), Landschaft südlich von Las Casas Grandes; Fahrt von Nuevo Casas Grandes auf den Straßen 10 und 2 in Richtung Ciudad Juarez, Hauptstaße in Asención, Landschaft mit Yuccas und Opuntien nördlich von Nuevo Casas Grandes und nordöstlioch von Asención, Ciudad Juarez; Grenzübertritt nach El Paso/USA, Flug von El Paso über Fort Worth nach Frankfurt

Für den 27. Oktober hatten wir einen Flug von México City nach Chihuahua gebucht. Wir kamen im Hotel Reforma unter, in einer Umgebung, die zu merken sich nicht lohnte. Am nächsten Morgen starteten wir mit einem neuen Mietwagen auf der Mex 45 nach Norden in Richtung Ciudad Juarez. In einigem Abstand erstrecken sich westlich der Straße die imposanten blauen Berge der Sierra del Nido, ein verlockendes, aber damals nicht eingeplantes Ziel für eine ausgedehnte Exkursion. Auf der Pemex-Station bei El Sueco, am Abzweig nach Buenaventura füllten wir den Tank auf und nahmen dann Kurs auf unser letztetes Etappenziel dieser Reise: Die Stadt Nuevo Casas Grandes, benannt nach Las Casas Grandes, den Ruinen einer einst bedeutenden Siedlung der Puebloindianer.

Westlich des Örtchens El Sueco führte die Straße durch sanft gewellte, eingezäunte, baumlose Weiden; das hohe Gras war bereits trocken und strohgelb, ein paar Rinder waren in einiger Entfernung mehr zu ahnen als zu sehen. Vor dem Horizont lagen Hügel- und Bergketten der Sierra de las Arados in verschiedenen Blautönen. Bei dem Agrarort Flores Magón am Río del Carmen, auf halben Weg nach Buenaventura, wollten wir die Baumwollplantagen aus der Nähe sehen und bogen daher auf einen Feldweg ein, der an einer Pumpstation für den Bewässerungsfeldbau vorbeiführte. Auch abseits der Baumwoll- und Maisfelder befand sich die Landschaft alles andere als in einem naturbelassenen Zustand. Durch Abbrennen hatten die Farmer den normalerweise dort wachsenden Kresotebusch beseitigt, hier und da begannen ein paar Chollakakteen nachzuwachsen, bestückt mit gelben Früchten zwischen einer enormen Bedornung.

Bei Oñate, 40 km südöstlich von Nuevo Casas Grandes hielten wir wieder an: Im Licht der einsetzenden Abenddämmerung leuchtete das hier stellenweise noch frische Gras und das Laub der Pappeln am Río Santa María grüngolden auf, ein aparter Kontrast zu dem jetzt tiefdunklem Blau der Sierra de las Aradas. Der Río Santa María speist nordöstlich von Nuevo Casas Grandes eine flache Lagune in einer abflusslossen Senke.

Wir verbrachten zwei Nächte im Hotel Piñon in Nuevo Casas Grandes. Am Morgen besuchten wir die Archäologische Zone von Las Casas Grandes ein paar Kilometer westlich der Stadt. Die flachen Hügel mit den Grundmauern der Gemeinschaftshäuser liegen unweit eines Zuflusses des Arroyo de San Miguel; das Fließgewässer stach als sattgrünes Band von den Hügeln der Umgebung ab, die in gelben, braunen und grauen Farben vor uns lagen. Sehr viel gab es hier nicht zu sehen und so begaben wir uns auf den Weg zur Töpferei Los Ollas an der Avenida Ochoa 1303 am Rand von Nuevo Casas Grandes. Los Ollas ist keine gewöhnliche Töpferei, denn die Familie stellt Keramik der Puebloindianer auf traditionelle Art her: Aus dem Ton der Umgebung, ohne Töpferscheibe, die schwarze Keramik mit dem Schwarz der Schwarznuss gefärbt. Wir wurden freundlich empfangen und Señor Manuel Olivas Lucero, das männliche Oberhaupt der 5-köpfigen Familie, zeigte uns den Betrieb und erklärte uns alle Stadien der Produktion. Für das Verreiben der Glasuren wurden Metaten verwendet, rechteckige, abgerundete steinerne Reibschalen, mit einseitig abgesenktem Rand. Beide Brennöfen waren aus Stahlfässern hergestellt, ein Fass war horizontal eingemauert, das gerade unter Feuer stehende stand senkrecht ohne Ummantelung. Die von uns gewünschte schwarze Keramik war nicht vorrätig, aber neue, gerade gefertigte Stücke gingen gerade in den Brand. Wir machten daher am frühen Nachmittag einen zweiten Besuch bei Los Ollas und konnten miterleben, wie die Keramik aus dem Brennofen genommen und noch heiß gesäubert wurde. Sehr schöne Stücke kamen zum Vorschein und wir kauften gern und mit Überzeugung. (Jetzt, 30 Jahre später, ist die schwarze Farbe der Töpfe das Rot der Tons durchscheinen.) Bis zum Abend blieb uns noch etwas Zeit, die wüstenhafte Landschaft nördlich von Nuevo Casas Grandes mit dem Zufluss zur abflusslosen Laguna des Asención zu erkunden.

Am 30. Oktober brachen wir in Richtung der US-amerikanischen auf. In dem staubigen Kaff mit dem schönen Namen Himmelfahrt (Asención) ergänzten wir unseren Reiseproviant. Die weitere Fahrt führte durch eine ausgeräumte, trockene Weidelandschaft, in die Opuntien und Yuccas zurückdrängten, bis nach Ciudad Juarez. Am nächsten Tag reihten wir uns in die Schlange der Fahrzeuge ein, die die Grenze in Richtung der Schwesterstadt El Paso überqueren wollten. Unter Zurücklassung unseres Obstes konnten wir passieren. Den Rückflug nach Frankfurt traten wir schließlich von Fort Worth an.

ENDE

- Chihuahua, Nähe Hotel Reforma

- Chihuahua, Nähe Hotel Reforma

- Chihuahua, Nähe Hotel Reforma

- Chihuahua, Nähe Hotel Reforma

- Chihuahua, Nähe Hotel Reforma

- Sierra del Nido westlich der Mex 45

- Sierra del Nido westlich der Mex 45

- Mex 45

- Pemex-Station an der Mex 45 bei El Sueco

- Pemex-Station an der Mex 45 bei El Sueco

- Viehweiden westlich von El Sueco

- Agrarlandschaft bei Flores Magón

- Agrarlandschaft bei Flores Magón

- Baumwollstauden

- Baumwollstauden

- Blühende Baumwollpflanze (Malvengewächs)

- Baumwollplantagen bei Flores Magón

- Pumpstation für die Plantagenbewässerung

- Pumpstation für die Plantagenbewässerung

- Bewässerungskanal vor Baumwoll- und Maisfeldern

- Chollakaktus

- Nach dem Abbrennen nachwachsender Kresotebuschwald

- Chollakaktus mit gelben Früchten

- Chollafrucht

- Erosionsfurchen im nachwachsenden Kresotebusch

- Erosionsfurchen im nachwachsenden Kresotebusch

- Von der Viehwirtschaft geprägtes Tal des Río Santa María am Abend

- Von der Viehwirtschaft geprägtes Tal des Río Santa María am Abend

- Straße in Nuevo Casas Grandes am Abend

- Ruinen des Pueblos von Las Casas Grandes

- Ruinen des Pueblos von Las Casas Grandes

- Ruinen des Pueblos von Las Casas Grandes

- Ruinen des Pueblos von Las Casas Grandes

- Ruinen des Pueblos von Las Casas Grandes

- Ruinen des Pueblos von Las Casas Grandes

- Ruinen des Pueblos von Las Casas Grandes

- Ruinen des Pueblos von Las Casas Grandes

- Ruinen des Pueblos von Las Casas Grandes

- Zisterne

- Zisterne

- Zikade

- Eingang zur Töpferei Los Ollas

- Gelände von Lps Ollas

- Los Ollas

- Los Ollas

- Ausstellungsstücke am Eingang

- Ausstellungsstücke am Eingang

- Senor Manuel Olivas Lucero

- Brennofen

- Töpfern ohne drehende Scheibe

- Töpfern ohne drehende Scheibe

- Töpfern ohne drehende Scheibe

- Dame des Hauses

- Töpfern ohne drehende Scheibe

- Tochter

- Tochter

- Tochter

- Metaten

- Metaten

- Metate mit Reibstein

- Pfefferbaumholz mit rotbrauner Rinde

- Pfefferbaumholz mit rotbrauner Rinde

- Pot wird aus dem Brennofen genommen

- Brennofen

- Säubern des noch heißen Pots

- Gelungenes Stück

- Weitere gelungene Pötte

- Säubern eines noch heißen Pots

- Vom Ruß befreite, glänzende Keramik

- Landschaft bei Asención

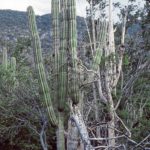

- Chollakaktus

- Erosionsrinne

- Opuntie, Gärten am Rand von Nuevo Casas Grandes

- Opuntie, Gärten am Rand von Nuevo Casas Grandes

- Zufluss zur Laguna Asención

- Zufluss zur Laguna Asención

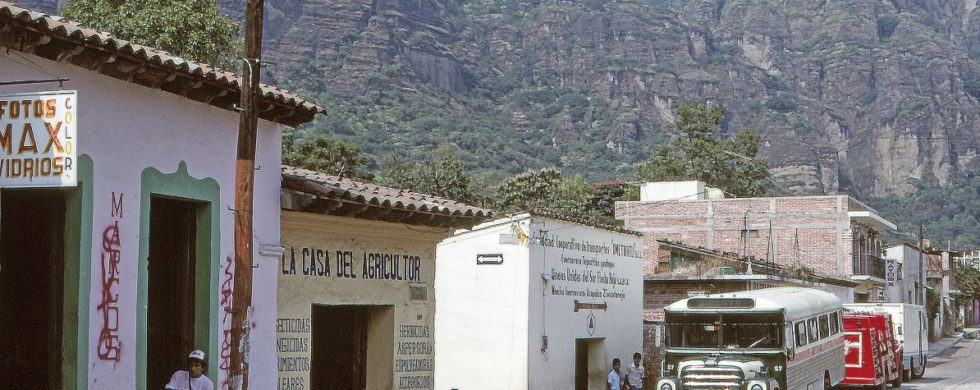

- Asención

- Asención

- Asención

- Chillies in Asención

- Yucca elata an der Mex 2 nach Ciudad Juarez

- Yucca elata an der Mex 2 nach Ciudad Juarez

- Yucca elata an der Mex 2 nach Ciudad Juarez

- Yucca elata an der Mex 2 nach Ciudad Juarez

- Yucca elata an der Mex 2 nach Ciudad Juarez

- Opuntiastrauch auf Rinderweide

- Opuntiastrauch auf Rinderweide

- Opuntiastrauch auf Rinderweide

- Yucca elata auf trockener Rinderweide

- Yucca elata

- Yucca elata

- Yucca elata

- Yucca elata auf einer kargen, trockenen Rinderweide

- Opuntia und Kresotestrauch

- Opuntia und Kresotestrauch

- Ciudad Juarez

- Ciudad Juarez

- Ciudad Juarez

- Ciudad Juarez

- Ciudad Juarez

- Ciudad Juarez

- Ciudad Juarez

ora

20

23. bis 26.10.1988: Zentrum von Cuernavaca, Ausgrabungsstätte Xochicalco (Pyramide des Quetzalcoatl, Ballsportplatz, Ausblick auf den Presa Rodeo (See)

24.10.1988: Tepotzlán am Fuß der Sierra, Nationalpark Sierra de Tepotzlán, Aufstieg zu den Ruinen von Tepozteco, Tempelpyramide, Ausblick vom Gipfelplateau

Am Vormittag des 23. Oktobers schlenderten wir vom Hotel in der Avenida Españia über die Avenida Tejado zur Plaza Benito Juarez, dem Zocalo mit einem erhöhten zentralen Pavillon, gesäumt von Zeitungskiosken, Verkaufsständen mit Eis, einem üppigen Angebot von Früchten und kleinen Gerichten. Wir schätzen die vielseitige mexikanische Küche sehr und teilten die Besorgnis insbesondere US-amerikanischer Touristen, sich in Restaurants mit Krankheiten zu infizieren keineswegs, doch auf der Straße angebotene Fruchtsäfte und Eis mieden wir und würden es wieder so halten; die gesundheitlichen Risiken sind hier tatsächlich zu hoch.

Über die Avenida Matamoros gelangten wir zum Cortez-Palast (Museum) auf der Plaza de la Constitution; vom Dach des Gebäudes hat man eine guten Ausblick auf das Stadtzentrum. Wir saßen dann in einer Pasteleria und erhielten die Aufmerksamkeit eines auf Touristen spezialisierten Sängers und Gitarristen, auf die wir lieber verzichtet hätten.

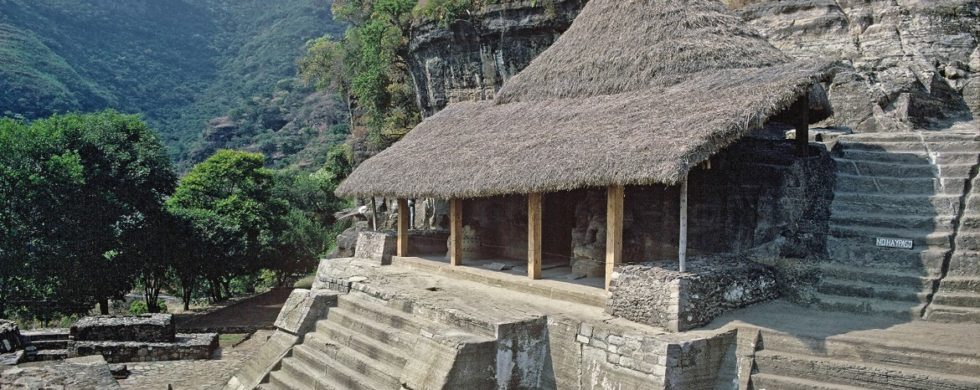

Unser Ziel am Nachmittag waren die Ruinen von Xochicalco unweit eines flache Sees, dem Presa Rodeo. Das berühmteste Gebäude dieser Ausgrabungsstätte ist wahrscheinlich die flache Pyramide des Quetzalcoatl mit teilweise gut erhaltenen Reliefs der gefiederten Schlange und Darstellungen von Göttern in Menschengestalt (?) am Sockel. Am Hang unterhalb befindet sich ein weitgehend intakter historischer Ballspielplatz.

Am 24. Oktober besuchten wir die Ruinen von El Tepozteco in der Sierra de Tepozteco im gleichnamigen Nationalpark. In einem schlichten Restaurant an der Durchgangsstraße im Ort am Fuß der steilen, zuckerhutförmigen Berge erhielten wir ein vorzügliches Mittagessen. Der Weg zur Tempelpyramide eines mexikanischen Kriegerordens führte durch tropischen Wald, vorbei an einem alten, gespaltenen Baumriesen, bald steil bergauf mit gelegentlichen Ausblicken auf fast senkrechte Felswände, bewachsen mit einer Unzahl von kleinen Kugelkakteen und Bromeliengewächsen. Nach weiterem Aufstieg geht der Blick über die Kuppen niedrigerer Nachbarberge und bewaldete Vorberge bis ins Tal. Vom abgeflachten Gipfelplateau mit der schmucklosen Pyramide hat man eine phantastische Sicht auf dicht bewaldete Höhen der Sierra El Tepozteco, herausragende Felszinnen und verstreute, in Wald eingebettete Behausungen der Randbereiche des Orts.

FORTSETZUNG IN DER GALERIE CHIHUAHUA

- Ausblick vom Cortez-Palast

- Ausblick vom Cortez-Palast

- Avenida Matamoros

- Avenida Matamoros

- Plaza Benito Juarez: Zeitungsstand am Zocalo

- Plaza Benito Juarez

- Plaza Benito Juarez

- Stand mit Früchten und Säften

- Imbiss mit musikalischer Begleitung

- Ruinen von Xochicalco: Pyramide des Quetzalcoatl

- Pyramide des Quetzalcoatl

- Pyramide des Quetzalcoatl

- Pyramide des Quetzalcoatl

- Pyramide des Quetzalcoatl: Relief der gefiederten Schlange

- Relief der gefiederten Schlange

- Blick auf den Rodeo-See

- Presa Rodeo

- historischer Ballspielplatz unterhalb der Pyramide

- Ballspielplatz

- Ballspielplatz

- Nachtschattengewächs

- El Tepozteco am Rand der Sierra de Tepozteco im gleichnamigen Nationalpark

- Reste eines Baumriesen am Pfad zur Tempelpyramide eines mexikanischen Kriegerordens

- Ausblick beim Aufstieg

- Ausblick beim Aufstieg

- Ausblick beim Aufstieg

- Ausblick beim Aufstieg

- Tempelpyramide auf der Plattform eines Zuckerhutbergs

- Tempelpyramide

- Tempelpyramide

- Ausblick von der Bergplattform auf die Umgebung

- Ausblick

- Ausblick

- Ausblick

- Ausblick

20

Sto. Domingo Tepanatepec, Kakteenwälder zwischen Domingo Tehuantepec und Jalapa de Marquez, Kakteenwälder am Rio Mijangos/Rio Grande, Oaxaca, Zentralmarkt von Oaxaca, Monte Alban, Sierra de Ixtán (Bergwald, Opuntien), Kakteen im Canon de Tomellin und im Tal des Río Grande/Rio Sto. Domingos und südlich Teotitlán del Camino

14. bis 16. Oktober 1988

Am 14. Oktober setzten wir die Fahrt auf Grund der nächtlichen Ruhestörung durch den Last- und Busverkehr ziemlich unausgeschlafen in Richtung der Stadt Oaxaca fort. Die tiefhängenden. bleigrauen Wolken waren von blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein abgelöst worden. Zwischen Tepanatepec und Jalapa de Marquez führte die Mex 190 durch niederwüchsigen, oft dichten Buschwald mit mehreren Arten von auffälligen Säulenkakteen und großen Opuntiensträuchern am Fuß einer nördlich der Straße steilansteigenden Hügelkette. Westlich von Magdalena Tequisistlán verläuft die Straße im Hang erst über dem Río Tequisistlán und dann oberhalb seines Zuflusses, des Río Virgen. Wir hielten auf einer Passhöhe an und hatten einen weiten Blick auf die stark gegliederten, scharfgratigen, bewaldeten, blaugrün erscheinenden Bergketten. An Telegrafendrähten entlang der Straße hatten Vögel ihre Nester befestigt. Nach dem Mittagessen fuhren wir östlich von Totolapan ein Stück oberhalb des Río Mijangos; im verbuschten, ehemals landwirtschaftlich genutztem Tal waren verkrautete Maisfelder und Agavenkulturen zu erkennen, dazwischen fielen mehrere Meter hohe, vielfach verzweigte Säulenkakteen mit schräg aufsteigenden Ästen, vermutlich der Art Escontria chiotilla zugehörig, auf. Die Mex 190 begleitete weiter den links unterhalb spärlich zwischen Sandbänken fließenden Río Mijangos, die Berghänge rechts der Straße nahm ein lockerer Buschwald ein, überragt von den graugrünen Säulen von baumartig hochgewachsenen Säulenkakteen ein, besonders häufig die schlank verzweigten, hohen Gestalten von Neobuxbaumia tetetzo, dazwischen auffällig die wie mehrfach eingeschnürt wirkenden Säulen von Cephalocereus totolapensis und entfernter, jenseits einer Geländefalte zahlreiche Exemplare von Escontria chiotillo, ein Anblick, der sozusagen zum Halten, Schauen und Fotografieren zwang. Schnell wurde klar, dass das Kakteeninventar dieser Hügel noch weit reichhaltiger war: Unter anderen fanden wir einen weiteren, am Neuaustrieb weißwolligen Säulenkaktus, mehrere Meter hohe dünntriebige Kakteensträucher , verschiedene Optunienarten und zum Teil herabhängend wachsende, langtriebige Mammillarien. Diese Art von Landschaft, die den Klischeevorstellungen von México nahekommt, begleitete uns bis die Besiedelung etwa 60 km vor Oaxaca auf Kosten des Kakteenbuschwalds dichter wurde.

Die Stadt Oaxaca erreichten wir in der Abenddämmerung. Wir kamen im Hotel Quinta Real in der Nähe des Zócalo unter, einem stilvollen alten, gut instandgehaltenen Gebäude mit Innenhof. In den Ranken der Kletterpflanzen an den Wänden des Innenhofs nisteten Hunderte Spatzen, die in der Dämmerung vor dem Schlafengehen einen Höllenlärm veranstalteten. In einem nahegelegenen Restaurant wollte das Personal uns Gäste aus der Fremde trotz klarer Abwehr mit besonders üppigen Portionen verwöhnen; um die netten Leute nicht zu enttäuschen, aßen wir soviel wir konnten und ich bereute es in einer Nacht mit veritablen Magenschmerzen.

Am folgenden Vormittag nahmen wir uns vor, den Zentralmarkt in der Nähe des Busbahnhofes zu erkunden. Das bunte, üppige Angebot mexikanischer Früchte auf den Markttischen und in den war sorgsam ausgestellt, oft zu kleinen Pyramiden angeordnet, die Farbenpracht des Gemüses stand dem des Obstes kaum nach. In anderen Abteilungen und Gassen des gut besuchten Marktes wurden diverse Sorten getrockneter, auch geräucherter Chillies neben einer großen Auswahl weiterer Gewürze präsentiert, eine andere Gasse war auf Körbe aller Größen spezialisiert, darunter auch sehr große, und nicht weit davon waren die Tische überladen mit Großpackungen von Mais, diversen Hülsenfrüchten und Reis aller möglichen Sorten und Farben. Schließlich gab es noch eine Gasse mit geschlachteten und lebenden Geflügel, Hühner und vorallem Truthühner lagen an den Füßen zusammengebunden im Staub, die armen Biester wurden von den Käufern ziemlich achtlos behandelt, gelegentlich einfach an einem Strick über die Schulter geworfen weggeschafft oder an der Fesselung zwischen den Füßen getragen. Eine Fußgängerbrücke beim Busbahnhof bot einen guten Überblick über die Stadt bis zu den Bergen am Horizont.

Nachmittags fuhren wir zu zu dem nahe hoch über der moderen Stadt gelegenen archäologischen Komplex des Monte Alban, den das Volk der Zapotheken hinterlassen hat und umrundeten das Gelände zu Fuß. Von den Plattformen und niedrigen Pyramiden hat man bei entsprechendem Wetter einen phantastischen Ausblick auf die Stadt, das Hochtal und die umgebenden Berge.

Am 16.Oktober ließen wir noch die Gegend um den Zócalo auf uns wirken, bevor wir uns an die Weiterfahrt auf der Mex 190 machten und dann bald bei Huitzo auf die Straße 131 (Karte) bzw. 135 (Schilder) nach Norden in Richtung Tehuacan abbogen. Unser Weg führte in die Sierra de Ixtán; bei einem Porfirio Diaz-Denkmal in der Nähe der Kreuzung mit einer Bahntrasse legten wir den ersten Fotostop ein. Die Aussicht reichte über einen Wald aus Kiefern, Tujas, hartlaubigen Eichen, besiedelt von Bromeliengewächsen und Flechten, über Berge, deren Bewaldung von einem braunen Flickenteppich vermutlich landwirtschaftlich genutzter Flächen zerlöchert war, bis zu entfernteren, im Dunst verschwimmenden Bergketten. Unter den Bäumen hockten ausladende Opuntiensträuchern mit großen gelben, fast kugelförmigen Früchten, daneben die bedornten Kugeln unverzweigter Mammillarien mit roten und rosa Knospen.

Bald hatten wir von der Mex 135, die in den Abhang über dem Río Santo Domingo (Eintragung in unserer Oaxaca-Karte) oder wieder einmal Río Grande (Straßenschilder) gesprengt war, freien Blick auf den gegenüberliegenden linken (westlichen) Abhang des Cañon de Tomellin. Der Wald aus laubwerfenden Bäumen war im Vergleich zu den Bergen am Río Mijangos südlich etwas höher und üppiger gewachsen, stellenweise konnte man auf die vertrocknende, gelbe und braune Farbtöne annehmende Krautschicht zwischen den Laubbäumen und Sträuchern blicken. Überragt wurden die Gehölze von den riesigen Kandelabern baumartiger Kakteen, überwiegend Exemplare der Art Pachycereus weberi.

Ein alleinstehendes Haus seitlich der Straße in der Nähe der Ortschaft Chicozapotas erwies sich als Restaurant, gerade rechtzeitig für das Mittagessen. Wir waren die einzigen Gäste in dem ordentlichen, mit Hüten, Postern und Fotos dekorierten Raum. Zu dem Restaurant gehörte auch eine sehr provisorisch wirkende Tankstelle. Wir waren bestürzt, als ein Junge, der hier der Tankwart war, das Benzin mit dem Mund ansaugte, weil es entweder keine Pumpe gab oder sie kaputt war.

Die Straße tritt dann nahe an den Río Domingos/Río Grande heran, der hier ein rasch fließender Gebirgsfluss mit graugrünem Wasser war, begleitet von einem sattgrünen, hochwüchsigen Baumsaum. Am Straßenrand standen wir neben großen Opuntienstauden, in das nackte Gestein oberhalb der Straße krallten sich langdornige, kugelförmige oder etwas gestreckte Mammillarien-Kakteen.

Der nördliche, flachere Abschnitt des Cañon de Tomellin südlich der Stadt Teotitlán del Camino, gebildet von einem aus Nordwesten kommenden Zufluss zum Río Domingo führte durch lückigen Buschwald, den zurückliegende Brände und sporadischer Feldbau degradiert hatten. Dennoch war das flache, offene Tal bestimmt durch die stattlichen Gestalten von Baumkakteen der Art Pachycereus weberi, mitunter beschädigt oder völlig verbrannt. Daneben gab es eine zweite Baumkaktus-Species mit schräg aufwärts gerichteten Ästen, die den Pachycereen in Größe und Wirkung kaum nachstanden, Exemplare der Art Escontria chiotilla.

FORTSETZUNG IN DER GALERIE PUEBLA

- Ausblick von einer Passhöhe

- Straße oberhalb des Río Mijangos, Abhang mit Buschwald, daruntrer zahlreiche Kakteen

- Baumhohe Säulenkakteen: Neobuxbaumia tetetzo und Cephalocereus totolapensis

- Baumhohe Säulenkakteen: Neobuxbaumia tetetzo und Cephalocereus totolapensis

- Lichter Buschwald mit Neobuxbaumia tetetzo und Cephalocereus totolapensis

- Neobuxbaumia tetetzo und Cephalocereus totolapensis

- hängend wachsende Mammillarie

- Nähe Busbahnhof

- Blück von einer Fußgängerbrücke Nähe Busbahnhof

- Oaxaca Nähe Busbahnhof

- Hotel mit Innenhof im Zentrum von Oaxaca

- Nähe Zócalo

- Nähe Zócalo

- Gasse der Geflügelhändler

- Verkauf von lebendem Geflügel

- Gasse der Korbmacher

- Stand mit diversen Sorten getrockneter Chillies und anderer Gewürze

- Freier Platz auf dem Zentralmarkt

- Stand mit getrockneten Hülsenfrüchten und Mais

- Fruchtstände

- Früchte und Fruchtsäfte

- Gemüsestände

- Gemüsestände

- Gemüsestände

- Gemüsestände

- Gasse mit lebenden Geflügel (Truthennen) auf dem Zentralmarkt

- Verkauf von lebendem Geflügel

- Gasse der Geflügelhändler

- Archäologische Stätte: Zermonialzentrum der Zapothekenstadt Monte Alban in den Bergen über Oaxaca

- Monte Alban

- Monte Alban

- Monte Alban

- Sierra de Ixtán in der Nähe eines Porfirio Diaz-Denkmals

- Sierra de Ixtán

- Opuntia spec. in der Sierra de Ixtán

- Opuntia spec. in der Sierra de Ixtá

- Cañon de Tomellin: Dichter Buschwald mit Pachycereus weberi am Abhang des Cañon de Tomellin über dem Río Sto. Domingo

- Cañon de Tomellin: Dichter Buschwald mit Pachycereus weberi über dem Río Santo Domingo

- Cañon de Tomellin: Dichter Buschwald mit Pachycereus weberi über dem Río Santo Domingo

- Mit Hüten, Postern und Fotos dekorierte Gaststätte bei Chicozapotas

- Río Sto. Domingo/Río Grande bei Chicozapotas

- Río Sto. Domingo/Río Grande bei Chicozapotas

- Río Sto. Domingo/Río Grande bei Chicozapotas

- Río Sto. Domingo/Río Grande bei Chicozapotas

- Mammillaria spec. in den Felsen oberhalb der Straße

- Kakteen der Art Escontria chiotilla im nördlicher Abschnitt des Cañon de Tomellin

- Kakteen der Art Escontria chiotilla im nördlicher Abschnitt des Cañon de Tomellin

- Escontria chiotilla

- Beschädigter Pachycereus webere

- Verbranntes Exemplar von Pachycereus weberi

20

Mexico City:

18. bis 20.10 und 27.10. 1988: Ausblick vom 23. Stock des Hotels El Presidente auf México City mit dem Chapultepec-Park im Smog, Volandores der Huaxtecen auf dem Gelände des Anthroplogischen Museums; Flughafen von México City

Bundesstaat México:

21. und 22. Oktober 1988: Teotihuacán (Sonnen- und Mondpyramide, Opuntiensträucher), Hotel Villa Archeologico (Außenanlagen mit Yuccas, Kakteen, etc.), Amecameca, Felder und Wälder am Fuß des Popocatepetl, Hochgebirgsvegetation, Vulkan im Nebel, Maisfelder am Fuß des Popocatépetl, Apfelbaum;

25.10.1988: Bergseen: Lagunas de Zempoala, Ortszentrum von Malinalco, Bougainvilleen, Fußweg zum toltekischen Jaguartempel, hängend wachsende Mammillarien, Schmetterlinge, Ausblick ins Tal von Malinalco

Am 18. Oktober checkten wir im Hotel Presidente in der Nähe des Chapultepec-Parks ein und erhielten ein Zimmer im 35. Stockwerk. Der Blick aus den Fenstern ging über den Park auf das Stadtzentrum, im dichten Smog waren Einzelheiten bedauerlicherweise nur verschwommen zu erkennen. Am Nachmittag verbesserte sich die Sicht ein wenig, von den Flurfenstern konnte man bis zu den Bergen am Rand des Hochtals von México City schauen.

Der nächste Tag gehörte dem ausgesprochen interessanten Anthropologischen Musuem. Im Garten gaben huaxtekische Volandores eine gefährliche Vorstellung. Fünf Männer in Tracht stiegen einen hohen Stamm hoch bis zum unterhalb des oberen Endes an einer Ecke befestigten quadratischen Rahmen. Nach einer langen Phase der Konzentration begann die traditionelle Flugvorführung: Angebunden an einem Fuß oder an der Taille wickelten sich die Seile ab und ließen die vier Flieger den Stamm bis kurz über dem Grund umkreisen, während der Fünfte, auf dem Rahmen liegende, den Prozess überwachte.

Am 20. Oktober besuchten wir das Frieda-Kahlo-Museum und das Trotzki-Museum, davon gibt es keine Fotografien.

Die Karte des Estado de México weist im Nordosten der Stadt einen großen See aus, den Lago de Texcoco. Diesen See wollte ich gerne sehen und daher fuhren wir am Nachmittag nach Texcoco ein paar Kilometer östlich des Sees. Die Karte, die eine Straßenverbindung zeigt, die durch die südlichen Randbereiche des Sees führt, hätte eine Warnung sein sollen. Von einem See war weit und breit nicht zu sehen, stattdessen eine graue, staubige, vermüllte Ebene. Wir setzten daher die Fahrt nach Pachuca, der Hauptstadt von Hidalgo fort und hatten dort größte Mühe, eine Unterkunft für eine Nacht zu finden.

Am 21. Oktober verließen wir Pachuca in Richtung des Tals von Teotihuacán im Nordosten des Bundesstaates México. Unser Ziel war die berühmte Ausgrabungsstätte Teotihuacán. Wie alle Neuankömmlinge bewegten wir uns entlang der Hauptstraße zu den monumentalen Bauwerken der Sonnenpyramide und der Mondpyramide. Damals hatten Händler freien Zugang zu dem Gelände und buchstäblich hinter jeder Deckung lauerte ein Verkäufer von Krimskrams aller Art. Solcherart permanent bedrängt verging uns die leider schnell die Lust auf einen längeren Aufenthalt. Gegen Abend fanden wir mit dem Auto einen Weg in die mit Sukkulenten-Buschwald bedeckten Hügel oberhalb der alten Metropole, der zum örtlichen Mikrowellensender führt und schauten von dort oben über das im sich verdichtenden Abendnebel liegende Tal von Teotihuacán. Unterkunft fanden wir im in der Nähe der Ausgrabungsstätte liegenden Hotel Villa Archäologica. Wie gewöhnlich bei dieser Hotelkette war der Bereich um das Hotel, auch außerhalb der Umzäunung, mit eindrucksvollen Pflanzen der Umgebung gestaltet, wie z.B. Yuccas, Agaven und diversen Kakteenarten.

Der 22. Oktober sah uns über das Städtchen Amecameca, wo wir uns auf dem Zocalo mit Obst eindeckten, auf dem Weg zum Vulkanberg Popocatépetl. Von Amecameca sind es etwa 35 Straßenkilometer bis zum Parkplatz am Ende der Straße unterhalb des gewöhnlich in dichte Wolken gehüllten Gipfels. Wir hatten es nicht eilig und unterbrachen unsere Fahrt immer wieder, um mehr von der Gegend zu sehen. Entlang der oberhalb von Amecameca steil ansteigenden Straße gab es einen Streifen Maisfelder, dahinter begann ein Bergwald aus Tujas und Kiefern. Im Sattel zwischen den Gipfeln des Popocatepetl und des Schwestervulkans Itztaccíhuatl, dem Paso de Cortés, verzweigt sich die Zufahrt. Wir setzten die Fahrt bis Tlamacas auf etwa 4.000 Meter Höhe fort; hier steht das Hotel für die Wissenschaftler, die den Vulkan überwachen. Dann stiegen wir, gut gegen die Kälte geschützt, langsam, tief in die dunkelbraune, lockere, feinkörnige Vulkanasche einsinkend bis zu einem Nebengipfel auf. Hier, oberhalb der Waldgrenze, gab es nur noch vereinzelte, zerzauste Kiefern; die sich zum Gipfel aufschwingenden Hänge waren eintönig mit gelbblühenden Zwergsträuchern und Horstgräsern bedeckt, mitunter sahen wir verkrüppelten Wacholder, Disteln und Lupinen. Manchmal riss die Wolkendecke für einen Augenblick auf und ließ einen flüchtigen Blick auf die Gipfelregion zu. Etliche Besucher machten sich von hier auf den in dieser Höhe beschwerlichen Weg in Richtung Gipfel, manche in Alltagskleidung, andere alpin ausgerüstet. Wir dagegen traten den Weg nach Cuernavaca an, der Hauptstadt von Morelos. In den Feldern am Fuß der Berge fielen uns einzelstehende Bäume in den Maisfeldern auf, dicht behangen mit kleinen gelben, sauren Früchten, die wie kleine Äpfel aussahen und vermutlich auch welche waren. Der Mais war hier besonders üppig gewachsen und ich nahme die Gelegenheit wahr, ein paar Aufnahmen dieser für México so bedeutsamen Kulturpflanze zu machen.

Das Hotel España in der Avenida Morelos im historischen Zentrum von Cuernavaca war der Ausgangspunkt für die nächsten Exkursionen.

Am 25. Oktober brachen wir von Cuernavaca zu einer Rundfahrt in den Estato de México auf. Unser führte über die idyllische Berglandschaft mit den Lagunas de Zempoala nach Malinalco, Joquicinco, Tenango de Arista, Coatepec, und Sta. Marta zurück in der Abenddämmerung über die Lagunas nach Cuernavaca in Morelos. In dem hübschen, aufgeräumten Malinalco waren die Sockel der meisten Häuser im Zentrum tiefblau gestrichen; wir fanden für unser Mittagessen mit dunklem Bier ausnahmsweise in geeisten Flaschen statt Krügen in einem kleinem Restaurant am Zocalo. Gesättigt wanderten wir einen von blühenden Sträuchern gesäumten Weg in Richtung einer aus dem Fels geschlagenen toltekischen Pyramide. An feuchten Stellen sammelten sich kleine Schmetterlinge, die auf den ersten Blick hingestreutes, verfärbtes Laub wirkten, flankiert von viel größeren Faltern einer Schwalbenschwanzart, dunkelbraun mit gelber und himmelblauer Borte und 2 roten Punkten. Auf dem Gelände der Ausgrabungsstätte waren Gärtner mit der Bepflanzung von Trockenmauern beschäftigt. Sie setzten Exemplare eine Mammillarienspezies mit dem Kopf nach unten in Spalte zwischen den Steinen ein; was befremdlich wirkte war durchaus richtig, denn diese Kakteen wachsen gewöhnlich hängend an steilen Felswänden, lassen sich aber auch „normal“ aufrecht kultivieren. Von der strohgedeckten Pyramide eines Jaguarordens reichte der Blick weit in das Tal von Malinalco mit der Ortschaft und ihren beiden Kirchen.

FORTSETZUNG IN DER GALERIE MORELOS

- Ausblick vom 23. Stock des Hotels El Presidente

- Ausblick vom 23. Stock des Hotels El Presidente

- Ausblick vom 23. Stock des Hotels El Presidente

- Ausblick vom 23. Stock des Hotels El Presidente

- Ausblick vom 23. Stock des Hotels El Presidente

- Chapultepec-Park im Smog

- Chapultepec-Park im Smog

- Chapultepec-Park im Smog

- Mixtekische Volandores im Park des Anthroplogischen Museums

- Volandores bei der Vorbereitung

- Volandores bei der Vorbereitung

- Volandores bei der Vorbereitung

- Volandores beim Flug

- Nähe des Flughafens von México City

- Nähe des Flughafens von México City

- Nähe des Flughafens von México City

- Nähe des Flughafens von México City

- historische Hauptstraße Teotihuacán

- Sonnenpyramide

- Sonnen- und Mondpyramide

- Mondpyramide, gesehen von einem Absatz der Sonnenpyramide

- Sonnenpyramide

- Sonnenpyramide

- Opuntien-Baum

- Sukkulenten-Buschwald auf einer Anhöhe in der Nähe der Ausgrabungsstätte

- Eine Hotel der Kette Villa Archeologica bei Teotihuacán, Yucca filifera

- Dasylirion acrotrichum: Anpflanzungen um das Hotel Villa Archeologica

- Dasylirion acrotrichum: Anpflanzungen um das Hotel Villa Archeologica

- Anpflanzungen um das Hotel Villa Archeologica

- Anpflanzungen um das Hotel Villa Archeologica

- Zentrum von Amecameca

- Zentrum von Amecameca

- Maisfelder und Tujawälder am Fuß des Popocatepetl bei Amecameca

- Maisfelder und Tujawälder am Fuß des Popocatepetl bei Amecameca

- Salbeigewächs

- Maisfelder und Tujawälder am Fuß des Popocatepetl bei Amecameca

- Maisfeld

- Kiefern an der Baumgrenze

- Abhang des Popocatepetl auf ca. 4.000 m Höhe

- Abhang des Popocatepetl auf ca. 4.000 m Höhe

- Abhang des Popocatepetl auf ca. 4.000 m Höhe

- Tlamacas auf etwa 4.000 Meter Höhe

- Tlamacas auf etwa 4.000 Meter Höhe

- Nebengipfel des Vulkans

- Nebengipfel des Vulkans

- Nebengipfel des Vulkans

- Nebengipfel des Vulkans

- Zerzauste Kiefern oberhalb der Baumgrenze

- Disteln

- Sattel zwischen den Gipfeln des Popocatepetl und des Schwestervulkans Itztaccíhuatl, Paso de Cortés, mit Kiefern

- Sattel zwischen den Gipfeln des Popocatepetl und des Schwestervulkans Itztaccíhuatl, Paso de Cortés, mit Kiefern

- Maisanbau am Fuß des Popocatepetl an der Straße nach Cuernavaca

- Maisfeld

- Maisfeld

- Maisfeld

- Apfelbaum

- Apfelbaum

- Apfelbaum

- Apfelbaum

- Apfelbaum

- ein See der Lagunas de Zempoala

- ein See der Lagunas de Zempoala

- Landschaft bei den Lagunas am Abend

- Landschaft bei den Lagunas am Abend

- Straße zum Zocalo von Malinalco

- Bougainvilleen

- Bougainvilleen

- Weihnachsstern, eine Euphorbia-Art

- Dunkelblau gestrichene Sockel von Parkmauern und Häusern in Malinalco

- Dunkelblau gestrichene Sockel von Parkmauern und Häusern in Malinalco

- Dunkelblau gestrichene Sockel von Parkmauern und Häusern in Malinalco

- Dunkelblau gestrichene Sockel von Parkmauern und Häusern in Malinalco

- Straße zum Zocala, Kirche

- Kirche am Zocalo

- Zocalo von Malinalco

- Kürbisgewächs

- Kürbisgewächs

- Schmetterlinge wie Herbstlaub auf dem Weg

- Schmetterlinge wie Herbstlaub auf dem Weg

- ein Monarch

- großer Scmetterling einer Schwalbenschwanz-Art

- großer Scmetterling einer Schwalbenschwanz-Art

- großer Scmetterling einer Schwalbenschwanz-Art

- Obstbaum

- Obstbaum

- Obstbaum

- Strohgedeckte toltekische Pyramide eines Jaguarkriegerordens bei Malinalco

- Strohgedeckte toltekische Pyramide eines Jaguarkriegerordens bei Malinalco

- Strohgedeckte toltekische Pyramide eines Jaguarkriegerordens bei Malinalco

- hängend wachsende Mammillaria spinossisima

- hängend wachsende Mammillaria spinossisima

- hängend wachsende Mammillaria spinossisima

- Blick von der Jaguarpyramide über das Tal von Malinalco

- Blick von der Jaguarpyramide über das Tal von Malinalco

o

19

Palenque, San Cristóbal de las Casas, 10. bis 13. Oktober 1988

Am Nachmittag erreichten wir von Escarceger kommend am 10. Oktober Palenque im Nordosten von Chiapas. Nach dem Check in im Hotel besuchten wir sofort die Ruinen der Mayastadt Palenque. Beeindruckt waren wir abgesehen von den Bauten von den großen, auf dem Gelände verteilten Aronstabgewächsen, unter deren Blättern sich ein Mensch unterstellen kann. Nach Einbruch der Tropennacht hüpften im regenfeuchten Vorgarten des Hotels riesige Kröten herum. Das war harmlos im Vergleich zu einem Erlebnis am nächsten Tag an einem Bankschalter, als ein mittelalter Typ von einer Plantage dreist versuchte, meine Partnerin anzubaggern.

Von Palenque bewegten wir uns auf einer in der Chiapas-Karte dünn eingezeichneten, aber durchaus gut befahrbaren Straße in südwestlicher Richtung über Ococino auf San Cristóbal de las Casas zu. Am Ortsausgang von Palenque wurde die Straße von Wassergräben gesäumt, in denen sich als Neophyten Wasserhyazinthen ausgebreitet hatten. Der Himmel war die ganze Zeit über düster verhangen, in den Tallagen triefte die Landschaft vor Nässe, beiderseits der Straße ging der Blick hin zu steilen, spitzkuppigen, bewaldeten Bergen. Gelegentlich öffnete sich die Landschaft zu ausgedehnten, sumpfigen Ebenen mit Teichen; Spuren von Brandrodung waren zu erkennen, nur wenige alte Bäume hatten dort die Feuer überstanden, doch nachwachsender Wald begann die Wunden wieder zu schließen. Von einer Anhöhe ging der Blick zu einem entfernten, steil herabschießenden Urwaldfluss, den Rio Basca. Kurz östlich der Straße vereinigt sich der Rio Basca mit dem Rio Chamula und stürzt westlich der Straße Palenque – Cristóbal über Felsen zu Tal. Wir nahmen den Abzweig zum Örtchen Cascadas und liefen an den Kaskaden des wilden, gefährlich donnernten, angeschwollenen Flusses aufwärts. Ein junges Mädchen, das uns am Ortsrand ansprach, verkaufte uns reife, grüne Apfelsinen. Vor Ococinco führte die Straße höher in die Berge hinauf, dort wurde der tropische, großblättrige Laubwald nach und nach durch langnadelige Kiefern ersetzt.

Am Vormittag des 11. Oktober schlenderten wir durch das Zentrum von Cristóbal. Wir besuchten den Kunstgewerbemarkt in der Avenida General Utrilla, wo Maya-Frauen in traditioneller Kleidung, die hier im Gebirge warmhalten muss, im Schneidersitz vor ihren vor sich ausgebreiteten Waren saßen, meist Tücher, Schals, Bänder und Schmuck, ein tiefes Blau, Violett und Rot waren dominierend. Eine kindlicher Schuhputzer rief uns an und wir taten ihm den Gefallen und setzten uns nacheinander auf seinen Stuhl. Für die Schuhe war das nicht unbedingt das Beste. Wir stiegen eine lange Treppe zu einer Kapelle auf einer Anhöhe am Stadtrand hinauf, dort steht eine aus Nummernschildern und Blechdosen gefertigte Christus-Skulptur, und hatten von dort freien Ausblick auf die Dächer der Stadt, während sich in unserer Nähe Truthühner Futter suchend herumtrieben. Unter den Arkaden am Rathaus hatten sich indigene Hungerstreikende und Musiker versammelt.

Am Vormittag des 12. Oktober streiften wir über den an einem Hang liegenden Lebensmittelmarkt. Ein paar Totalen mit dem Fotoapparat wurden von Umstehenden mit bösen Blicken quittiert, die Atmpsphäre wirkte nicht gerade entspannt. Wir fuhren dann nach dem Mittagessen zu den Grutas am Rand von Cristóbal, ließen das Auto stehen und folgten einem Weg in die Berge durch einen ganz Wald, der mit zunehmender Höhe einen immer exotischeren Charakter annahm. Die Bäume waren übersät mit epiphytischen Bromelien und Tillandien, teils mit grünen Blättern, teuld mit leuchtend roten Blättern, viele blau blühend, Wind und Regen hatten viele Baumaufsitzer von ihren Unterlagen gelöst und auf den Boden fallen lassen. Neben zwei Kiefernarten wuchsen hartlaubige Laubbäume, ähnlich den Steineichen. Im Unterholz und festgekrallt in Felsen wurzelten die kompakten Rosetten von Agaven. Agekommen an einem Bergkamm waberte kalter Nebel durch den Märchenwald.

Am 13. Oktober begaben wir uns auf die Weiterfahrt in Richtung Tuxtla. Östlich von Escopetaso machten wir Halt für den Ausblick auf ein im Tal gelegenes Dorf, umgeben mit besonders üppigen Maisfeldern. Westlich von der Verzweigung der Mex 190/195 führte die 190 durch eine breite, von Maisfeldern eingenommene Hochebene, im Nordosten begrenzt von dem hohen, schroffen, blaugrünen Gebirge der Meseta Central de Chiapas, der Straßenrand von Blüten orange getupft. Im Grenzbereich zwischen Chiapas und Oaxaca passierten wir ein Gebirgstal, entlang der Straße und am Talboden wuchsen stattliche, stark verzweigte Bäume. Starke Regenfälle im September hatten ein Stück der nicht sehr solide gebauten, kaum abgestützten Mex 190 abrutschen lassen, Bauarbeiter hatten bereits ein Notumfahrung geschoben. Mit Spannung sahen wir einem Sattelzug mit Bezinladung zu, der sich gerade anschickte, das Provisorium zu überwinden. Unser Tagesziel war San Pedro Tepanatepec, kein Ort der sich bei uns eingeprägt hat, abgesehen von dem Hotel an einer Gefällestrecke der Straße, wo jeder Truck und jeder Bus die Motorbremse aufröhren ließ, so dass es mit dem Schlafen nicht weit her war.

Wird fortgesetzt in der Galerie Oaxaca

- Ausblick auf den „Palast“ und den „Tempel der Inschriften“

- von links nach rechts: der „Palast“, Tempel der Inschriften, Sonnentempel

- der „Palast“

- der „Palast“

- Aronstabgewächs vor den Ruinen von Palenque

- Bananenstauden

- Große Kröte

- Bergwald mit Kiefern südlich von Palenque

- Straße nach Ococinco

- Nebelverhangene, spitzkuppige Berge

- Gefällereicher Rio Basca

- Kaskaden des Rio Chamula bei dem Örtchen Cascadas (Agua azul)

- Mädchen mit Apfelsinen

- Stillleben mit mexikanischen Apfelsinen

- Avenida General Utrilla

- Kunstgewerbemarkt

- Schuhputzer

- Hungerstreikende Indigene unter den Arkaden des Rathauses

- Avenida Crescencio Rosas

- Christusfigur aus Nummerschlldern und Blechdosenvor einer Kapelle auf einer Anhöhe über der Stadt

- Truthenne

- Gemüse- und Lebensmittelmarkt

- Bergwald oberhalb von Las Grutas

- Tillandsien

- Agave

- Agave vor einer Kiefer

- Tillandsie

- Mit Tillandsien und Bromelien reich besetzter Baum auf einem Hügelkamm

- Bromelie mit Blütenstand

- Bromelie

- Dorf östlich von Escopetaso

- Maisanbau

- Hochebene westlich von Cristóbal, begrenzt die Meseta Central de Chiapas

- Blumen am Straßenrand

- Hochebene westlich von Cristóbal, begrenzt die Meseta Central de Chiapas

- Abgestürzte Stück der Mex 190 östlich von San Pedro Tepanatepec

- Gebirgstal in Oaxaca mit markanten Bäumen

p